2023年6月、特定技能2号の受入れ分野が2分野から、介護以外の11分野にすることが閣議決定されました。

特定技能制度が始まって5年以上を経て、 在留できる期間が最長5年という制限があるため、帰国を余儀なくされる特定技能1号の外国人が増えることが予想され、各分野で2号の在留資格を取得するルートを整備したことにも納得がいきます。

日本語カフェにも、11分野に増加後から特定2号取得のためのeラーニングに関するお問い合わせが、多数、寄せられています。

スキルレベルを満たしているかどうかは、業種ごとに設けられた試験や実務経験によって判定されます。分野によっては、日本語能力試験N3以上に合格していることを示す必要があります。

この記事では「特定技能2号」の概要や取得方法、必要な実務経験などについて詳しく説明します。

特定技能2号とは?在留資格の概要

特定技能2号は、「熟練した技能を有する業務」に従事することができる在留資格です。

特定技能1号の「相当の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」とは定義が異なります。

簡単に言うと、特定技能1号は勤続3〜5年程度の人で、特定技能2号はその分野での現場経験が3年以上あり、リーダーや職長クラスを担当できるレベルを想定しています。

また、特定技能2号は、更新を続けることで実質的に有効期限なしで日本に滞在でき、長期雇用が可能です。

特定技能2号に在留資格が変わると家族を帯同できるようになることも、大きなメリットとなります。

受け入れ企業にとっては、特定技能1号で求められていた支援義務が不要となるため、管理費などのコストがかからないことも大きな魅力です。

なお、介護分野については、専門・技術分野の在留資格「介護」で就労できるため、「特定技能2号」の対象とはなりません。

特定技能2号へ移行する方法

では、特定技能2号を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

建設業分野を例に挙げて取得方法を確認してみます。

2024年12月には、建設業で特定技能2号に移行し、日本で就業する人の数は全国で200人を突破しました。特定技能1号の在留資格から移行するには、次の2つの要件のうちどちらかを満たすことが必要です。

- 「建設分野の評価試験」合格

- 「技能検定1級」の取得

国土交通省が公表している「建設分野における外国人材の受入れ」の資料によれば、特定技能2号を取得するには「建設分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。

「技能2号の評価試験」または「技能検定1級」のいずれかに該当し、チームリーダーとしての実務経験に加え、グループリーダーとして1〜3年の実務経験が必要となります。

したがって、受け入れ企業は、特定技能1号として在籍する5年間に、この試験の要件と実務経験を満たせるよう、外国人材をどのように教育、育成していくかを考えることが非常に重要です。

参照:技能検定職種及び試験基準(都道府県知事が実施する職種)

各分野の試験内容と必要な実務経験

ここでは、特定技能2号へ移行するために必要な各分野の評価試験、実務試験などの試験内容と要件となる実務経験を紹介します。

現状は、特定技能1号での実務経験と試験の勉強を行い移行する方法などがあります。

各分野で細かい条件があるので、詳しく見ていきましょう。

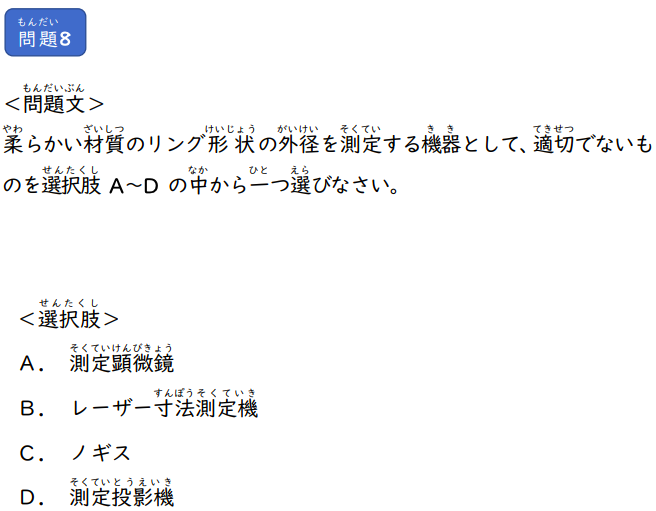

建物の清掃

| 試験内容 | ①「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」 または ②「技能検定1級」 |

| 実務経験 |

次に挙げるような業態で、作業員に指導をしながら従事する者、現場の責任者として2年以上の経験があること

・特定建築物の内部清掃(建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第2条第1項)または建築物清掃(同法第12条の2第1項第1号)

|

必要とされる実務経験についての詳細は、厚生労働省が発行する次の資料で確認できます。

「現場を管理する者としての実務経験の内容及びその確認方法等に関する規程」

ビルクリーニング分野の評価試験

ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験は、全国ビルメンテナンス協会が実施する日本語の学科・実技試験です。受験資格は特定建築物清掃の現場管理者としての実務経験が2年以上あることです。

試験は集団試験方式と出張試験方式があり、学科試験では建築物衛生、構造、清掃方法、安全衛生、法令、顧客満足等、現場責任者として必要な知識を評価します。

実技試験では清掃業務、業務管理、人材管理、財務管理の実務能力について評価され、合格基準は学科・実技それぞれ基準点以上の得点が65%以上、かつ合計130点以上です。

工業製品製造業

| (試験内容 ルート1) |

① 特定技能2号評価試験ルート *1)および 2)の条件を満たすこと

1)ビジネス・キャリア検定3級の取得 次の2種のどちらかを取得する必要があります。

2)製造分野特定技能2号評価試験に合格していること |

| (試験内容 ルート2) | ②技能検定ルート

技能検定1級の取得 次のいずれかの作業による 試験時間や出題内容については、資料「令和7年度(前期)技能検定 実 技 試 験 問 題 の 概 要」を参照 |

| 実務経験 | ・日本に拠点を置く企業の製造業の職場で少なくとも 3 年間の実務経験が必要 |

工業製品製造業分野の評価試験

製造業特定技能2号評価試験は、熟練した技能を持つ外国人向けの実技試験です。合格基準は正答率60%以上、試験時間は80分。学科試験は別途ビジネス・キャリア検定3級の合格が必要です。

試験はCBT方式で実施され、作業工程や材料に関する知識が問われます。受験には3年以上の実務経験と事前申請による受験資格の取得が必要です。技能検定1級程度のレベルが求められます。

<出題例>

引用:製造分野特定技能評価試験(実技試験) 機械金属加工区分 学習用参考資料

参考:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト

受験するには、プロメトリックの専用ページから試験の申し込みをします。

参考:製造分野特定技能2号評価試験専用ページ|プロメトリック

建設

| 試験内容 |

①「建設分野特定技能2号評価試験」

・土木 または ②「技能検定1級」に合格 |

| 実務経験 | ・建設現場で複数の建設技術者の指導や工程管理(チームリーダー、班長として)を担当した経験。 ・試験区分ごとに必要な経験年数が定められている。 |

建設分野の評価試験

建設分野特定技能2号評価試験は、技能検定1級相当の技能を測るCBT方式の実技と学科試験です。試験時間は学科60分、実技40分で、合格基準はいずれも合格点の75%。建設現場における技能者指導や工程管理能力が評価されます。特定技能2号に必要な熟練技能を証明するための試験構成です。

一般社団法人 建設技能人材機構のサイトでは、職長テキストをはじめ、学科と実技の試験範囲やサンプル問題が公開されています。学習用にクメール語、ベンガル語、ミャンマー語、ウズベク語などの翻訳テキストがダウンロードできるため、学習の理解が深まります。

評価試験の申し込みには、スマホアプリ「JAC Members」をインストールして、登録する必要があります。

造船・海洋産業

| 試験内容 | ①「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」次の3区分のいずれかに合格 ・溶接 ・塗装 ・鉄工 または ②「技能検定1級」合格 |

| 実務経験 | ・造船・海洋業界において複数の労働者を指揮・命令・管理する監督者としての経験2年以上。「監督者」とは、グループマネージャーやグループリーダーなどを指します。

グループ内の各従業員への作業指示、製品のチェック、設備や作業場の操作などの実務経験が含まれ、造船・海洋業界での環境調査、作業計画の作成、作業の進捗管理などを経験することが挙げられます。 |

造船・舶用工業分野の試験

造船・舶用工業分野の特定技能2号試験は、溶接、塗装、鉄工の3区分で実施。実技試験と学科試験があり、実技は作業能力、学科は知識を評価します。試験時間は実技が区分により60~120分、学科は60分。学科試験の合格基準は原則6割以上の正答です。実技試験は各区分で外観や寸法、性能等による合否判定基準が設定されています。技能レベルは技能検定1級相当とされ、受験には2年以上の監督者としての実務経験が必要です。

*受験者が希望する作業場所を申請して、試験監督者が出向く方法で試験が開催されています。

参考:

・造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領|国土交通省

・特定技能2号試験(溶接)の実施|一般財団法人 日本海事協会

・特定技能2号試験(塗装)の実施|一般財団法人 日本海事協会

・特定技能2号試験(鉄工)の実施|一般財団法人 日本海事協会

自動車整備

| 試験内容 | ① 「自動車整備分野特定技能第2号評価試験」 または ②「自動車整備士技能検定試験2級」 |

| 実務経験 | ・「自動車整備分野特定技能第2号評価試験」に合格すると、道路運送車両法第78条第1項に基づき地方運輸局長が認定した事業場における整備や指導に従事した3年以上の経験が必要。 ・「自動車整備士技能検定試験2級」に合格するには3級合格後に3年以上の実務経験を積む必要があり、実務経験を新たに問われることはない。 |

自動車整備分野の評価試験

自動車整備分野特定技能2号評価試験は、自動車のシャシ、エンジンに関する熟練技能を評価する試験で、学科と実技で構成されます。学科試験は四択式40問で試験時間80分、実技試験は3課題で試験時間30分、CBT方式またはペーパーテスト方式で同日に実施。

外国人技能養成講習の修了者は実技試験が免除になる制度が追加されますが、特定技能2号評価試験の運用より遅れてスタートします。

合格基準は学科・実技ともに正答率60%以上です。受験資格は試験日までに3年以上の自動車整備実務経験が必要です。試験水準は2級自動車整備士と同程度で、日常点検整備、定期点検整備、特定整備の実施、及び指導能力が問われます。試験は年2回以上実施、実施主体は日本自動車整備振興会連合会です。

参考:自動車整備分野特定技能2号評価試験実施要領|国土交通省

プロメトリックのサイトで、自動車整備分野特定技能2号評価試験の申し込みが可能です。

在留資格の取得に関して、詳しくは次の資料「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領をご参照ください。

航空

| 試験内容 (空港グランドハンドリング業務) |

①空港グランドハンドリング業務…「航空分野特定技能2号評価試験」 |

| 試験内容 (航空機整備業務) |

①航空機整備業務…「航空分野特定技能第2号評価試験」合格 または ②「航空従事者技能証明*」の取得 (*航空工場整備士、二等航空整備士以上など学科試験と実地試験により取得する)

|

| 実務経験 | ・空港グランドハンドリング区分:空港のグランドハンドリング現場で航空機の誘導や手荷物など業務に必要な知識やスキルを持ち、かつ指導しながら勤務した経験。・ 航空機整備区分:航空機整備現場においてドック整備や機体の技術的な整備などに、専門的な知識・技能を必要とする業務に従事した経験3年以上。 |

空港グランドハンドリング区分の評価試験

航空分野(空港グランドハンドリング区分)特定技能2号評価試験は、熟練技能を評価するものです。学科試験(ペーパーテスト形式、約45問、60分)と実技試験(写真・イラスト等を用いた判断等試験、約20問、30分)があり、選択方式で安全確保や手荷物・貨物取扱等の管理・指導能力を問います。実施主体は日本航空技術協会です。

合格基準は学科・実技ともに正答率65%以上です。実務経験7年程度の者の合格率が3割程度となる水準が求められます。現場作業における指導を含む実務経験が必要です。

航空機整備区分の評価試験

航空分野(航空機整備区分)特定技能2号評価試験は、熟練した航空機整備技能を持つ外国人を対象とした試験です。実施主体は日本航空技術協会。

学科試験はペーパーテスト形式(選択式、約35問、90分)で、二等航空運航整備士相当の知識(機体)を問います。実技試験は作業試験(締結、機械計測)で同等の技能を評価します。

日本以外で、資格を取得した外国人は、国際民間航空条約の締結国の政府が発行した、航空整備に関する技能資格書の写しを提出することで、実技試験が免除になります。

参考 : 「航空分野(航空機整備区分)特定技能2号評価試験」試験実施要領 (P.1(3)実施方法 ④)

合格基準は学科・実技ともに正答率65%以上。受験するには3年以上の実務経験が必要です。外国政府発行の航空整備資格保有者は実技試験免除の可能性があります。試験は日本語で行われ、年数回国内外で実施されます。

参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について

宿泊滞在

| 試験内容 | ①「宿泊業特定技能2号評価試験」 |

| 実務経験 |

・宿泊施設で複数の従業員を統括しながら、フロント、接客業務などに2年以上従事した経験。 ・実務経験証明用紙を提出することにより確認される |

宿泊分野の評価試験

宿泊分野特定技能2号評価試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する日本語の学科・実技試験です。学科はCBTまたはペーパーテスト方式、実技はCBTまたはペーパー方式の判断等試験で行われます。

受験資格は17歳以上の外国籍で、宿泊施設で2年以上の実務経験が必要です。試験は国内で毎月、国外で年1回程度実施。

学科試験はフロント、企画広報、接客、レストランサービス、安全衛生、一般知識、マネジメントに関する知識、実技試験はフロント、接客、レストランサービスの実務能力を評価します。合格基準は学科・実技それぞれ65%以上の正答率です。合否はメール通知、合格通知書はマイページ表示されます。

農業

| 試験内容 |

①耕種農業全般…「第2号農業技能測定試験」 ① 畜産全般…「第2号農業技能測定試験」 |

| 実務経験 |

・耕種農業:耕種農業の現場で複数の従業員を指導しながら作業・工程管理に従事する者としての経験2年以上、または耕種農業の現場での就業経験3年以上。 ・畜産農業: なお、「畜産分野における経験」とは、養豚、養鶏、酪農等の畜産分野において、個々の家畜や畜舎環境の変化に応じて、自らの判断に基づいて農作業に従事する経験を指します。 |

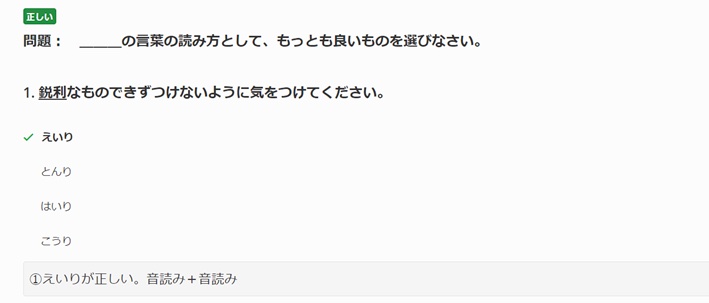

農業分野の技能測定試験

2号農業技能測定試験は、全国農業会議所が実施する農業分野特定技能2号の技能試験です。試験は日本語のCBT方式で行われ、実施回数や場所は全国農業会議所と農林水産省が決定します。

受験資格は17歳以上で、耕種または畜産農業の現場で作業員指導・工程管理の実務経験2年以上、または実務経験3年以上が必要です。

試験科目は耕種農業と畜産農業の2区分で、それぞれ学科試験(知識)と実技試験(イラスト・写真による判断)があります。出題範囲は、耕種農業では栽培方法や病害虫対策、畜産農業では飼養管理や繁殖生理など、マネジメント能力を含む専門知識と技能です。

試験時間60分、問題数は50問程度です。合格基準は、総合得点が全国農業会議所が定めた判定基準点以上であること。合否は試験後5営業日以内にウェブサイトで確認できます。

日本語カフェの農業分野 特定技能2号合格対策講座

農業分野の法人向け対策講座をオンラインで受講できます。

出典:日本語カフェ 特定技能2号 耕種農業畜合格対策講座

対策講座で勉強したリーダーや班長経験のある外国人の多くは、約1ヶ月の学習により、特定技能2号の測定試験に合格しています。

出典:日本語カフェ 畜産農業合格対策講座

漁業

| 試験内容 |

① 漁業…「第2号 漁業技能測定試験(漁業)」 日本語能力:「日本語能力試験」N3以上 ① 養殖業…「第2号漁業技能測定試験(養殖業)」 日本語能力:「日本語能力試験」N3以上 |

| 実務経験 |

・漁業:漁船法上の登録を受けた漁船で、操業を指揮監督する者を補佐し、作業員を指導しながら作業に従事するとともに、作業工程を管理する業務の経験が2年以上。 |

漁業区分の2号漁業技能測定試験

漁業の2号漁業技能測定試験は、漁船での実務経験が2年以上ある、満17歳以上の者を対象に、上級技能労働者レベルの技能を測る試験です。試験は日本語(ふりがな付き漢字等)で行われ、学科試験と実技試験から構成されます。

学科では漁業全般と安全衛生の知識、実技では図やイラスト等を用いた漁具・漁労設備の取扱いや漁獲物選別に関する判断力が問われます。試験形式はCBTまたはペーパーテスト方式で実施され、学科と実技の合計得点が6割5分以上で合格となります。

養殖区分の2号漁業技能測定試験

2号漁業技能測定試験(養殖業)は、養殖業の現場での指導や管理を含む業務で2年以上の実務経験を持つ者を対象に、技能を測る学科試験と実技試験からなります。

学科では養殖業全般と安全衛生に関する知識を真偽式・多肢選択式で問い、実技では図やイラストを用いて養殖水産動植物の育成管理や生産物の適切な取扱いに関する判断力を測定する多肢選択式の問題で実施されます。学科・実技の合計得点が5割4分を超えると合格です。

参考:

・特定技能外国人の受入れ制度について|水産庁

・「2号漁業技能測定試験(漁業)」試験実施要領

・「2号漁業技能測定試験(養殖業)」試験実施要領

飲食品製造業

| 試験内容 |

① 「飲食料品製造業 特定技能2号技能測定試験」 |

| 実務経験 |

・食品・飲料製造業において複数の作業者を指導し、工程を管理する者としての2年以上の経験。 工程を管理とは、工場長、ラインマネージャー、グループリーダーなど事業責任者が行う食品・飲料製造業に関する管理業務全般を指します。 |

飲食料品製造業分野の技能測定試験

飲食料品製造業において、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できるレベル(管理等実務経験2年以上の者が準備なしで受験した場合、3割程度合格する水準)を測る国内試験です。

試験は日本語のCBTまたはペーパーテスト(原則三者択一式)で行われ、学科ではHACCPに沿った衛生管理や労働安全衛生に関する知識、品質・納期・コスト等の管理職知識、実技ではこれらに関する判断・計画立案能力を問います。合計点の65%以上で合格となり、合格証書に有効期限はありません。

*2号外国人を雇用している企業による申し込みにより、受験が可能です。個人で申し込むことができません。(2025年4月)

「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 国内試験案内 ~企業申し込み編~」

外食産業

| 試験内容 |

①「外食産業特定技能2号技能測定試験」および ②「日本語能力試験」N3以上 |

| 実務経験 | ・食品衛生法に基づく許可を受けた飲食店において、店舗運営を補助する者(副店長、サブマネージャなど)として、複数の従業員を指導、監督し、接客等に従事した経験が2年あること。 |

外食業分野の特定技能2号技能測定試験

外食産業特定技能2号技能測定試験は、店舗管理に加え店舗経営の知識・技能を測る試験です。学科と実技で構成され、飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営が試験科目です。実技は判断試験と計画立案試験があります。

受験資格は、2年以上の指導・監督を含む実務経験です。試験水準は、副店長やサブマネージャー経験者が、対策なしで3割程度が合格する難易度です。合格基準は学科と実技の合計得点65%以上。試験は日本語で行われ、CBT方式またはペーパーテスト方式で実施されます。

日本フードサービス協会のページでは、学習用テキストがダウンロードできます。

個人では申し込みができず、企業による申し込みが必要です。(2025年4月)

「外食産業特定技能2号技能測定試験 国内試験案内 ~企業申し込み編~」

特定技能2号の要件は分野別の試験合格

特定技能2号に移行するためには、厳しい条件をクリアすること必要であるとわかりました。ほとんどの分野で班長経験などリーダーシップが求められるため、日本語能力の向上は欠かせないでしょう。

特定技能2号へ移行するための主な条件は「試験の合格」と「実務経験」です。

受け入れ企業にとって最大の課題は、「5年間で技術と日本語のレベルをいかに高めるか」ということです。高度な技能と実務経験が必要な特定技能2号に移行するには、特定の業種でリーダー経験を積まなければならず、1号外国人の支援を実施してきた企業にとっては効率よく、外国人労働者を育成することが期待されています。

外国人人材が特定技能2号を取得すると、日本に定住できる大きなメリットもあります。

これから特定技能2号への移行を目指している外国人を雇用中の企業は試験や実務経験の詳細をしっかり把握して、5年を超えても定着する労働者を確保できるよう確保できるよう動に役立ててください。

特定技能2号試験と申し込み

| 分野 | 特定技能2号 試験名称 | 試験申し込み | 技能検定等要件 | |

| 厚生労働省 | ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 | ◎ ビルメンWEB | 技能検定1級 |

| 経済産業省 | 工業製品製造業 | 製造分野特定技能2号評価試験 | ◎ プロメトリック | ビジネス・キャリア検定3級 または 技能検定1級 |

|

国土交通省

|

建設 | 建設分野特定技能2号評価試験 | ◎プロメトリック | 技能検定1級 または 技能検定単一等級 |

| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能2号試験 | ◯ ClassNK | 技能検定1級 | |

| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価2号試験 | ◎ プロメトリック | 自動車整備士技能検定試験2級 | |

| 航空 | 航空分野特定技能2号評価試験 | ◎ JAEA | 航空従事者技能証明 | |

| 宿泊 | 宿泊分野特定技能2号評価試験 | ◎ プロメトリック | – | |

|

農林水産省

|

農業 | 2号農業技能測定試験 | ◎ プロメトリック | – |

| 漁業 | 2号漁業技能測定試験 | ◎ プロメトリック | JPLT N3以上 | |

| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 | △ OTAFF | – | |

| 外食業 | 外食業特定技能2号技能測定試験 | △ OTAFF | JPLT N3以上 | |

|

|

◯は出張方式試験 △は企業からの申し込みのみ受付 |

|||