外国人社員を採用する企業が増える中、日本語学習のサポートは業務効率やチームワーク向上に欠かせない重要なポイントです。

適切な教材を選ぶことで、外国人社員がスムーズに日本語を習得し、職場でのコミュニケーションや業務をより円滑に進められるようになります。

本記事では、企業の人事担当者や教育担当者が知っておくべき、日本語学習の教材選びのポイントとおすすめ教材を紹介します。

日本語学習の教材を選ぶポイント

適切な教材を選ぶことは、効率的な学習を進めるために重要です。

教材を選ぶ際は、以下のポイントをチェックしておきましょう。

目標に合った本を選ぶ

日本語を学ぶ目標は人によって異なります。

例えば、実用的な会話表現を学びたい場合は、具体的な場面に基づいた例文が豊富な教材が効果的です。

一方で、日本語能力試験(JLPT)の合格を目指す人には、試験形式に特化した教材が必要です。

試験対策用の教材には、文法や語彙、読解問題だけでなく、リスニングを強化する音声付きの教材も含まれています。

また、日本語教師向けに作られた教材も多く、企業の担当者が外国人社員に日本語を教える際にも役立ちます。

目的に合った本を探すためには、オンラインでの検索や書店の利用が便利です。

レベルに応じた選択

学習者のレベルに合った教材を選ぶことは、日本語学習を効率的に進めるための基本です。

初級者には、ひらがなやカタカナ、簡単な語彙や文法を学べる教材が向いています。

中級者や上級者には、高度な文法や実践的な読解力を鍛える教材が適しています。

特にJLPT N3やN2レベルの学習者には、それぞれの試験に対応した総合的な教材が効果的です。

英語や中国語話者向けの教材も出版されており、母国語で学べる教材を選ぶことで、学習の負担を軽減することも可能です。

音声付き教材を選ぶ

音声付きの日本語教材は、リスニング力や発音を鍛えるための強力なツールです。

音声教材を利用することで、自然なイントネーションや会話スピードに慣れることができます。

特に、具体的な場面を想定した音声付きの教材は、実際のコミュニケーションですぐに役立ちます。

また、教材に付属する音声は、オンラインサイトからダウンロード可能な場合も多く、スマートフォンやタブレットに取り込むことで、移動中などの隙間時間にも学習を進められます。

レビューを参考にする

オンライン書店や専門の日本語教育サイトを活用して、レビューや評価を確認するのもおすすめです。

レビューを確認することで、本の内容が自分に合っているか、レベルはどうかなどが推測できるでしょう。

日本語学習におすすめの本を紹介

日本語初級者向け

『すぐ書ける! きれいに書ける! ひらがな・カタカナ練習ノート』

この本は、ひらがなとカタカナの基本を学びたい人にとって最適な教材です。

特に、正しい文字の書き方を学ぶ際に重要な「筆順」や「バランス」がしっかりと解説されており、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

美しい文字を書くための具体的なコツや例が豊富に盛り込まれているため、文字を見て学び、書いて確認するという反復練習が効果的に行えます。

また、練習スペースが広く設けられているので、何度も繰り返して書くことで自然に覚えられる点も魅力的です。

『みんなの日本語 初級I』

この本は、日本語学習者に長く支持されてきた王道の初級教材です。

その最大の特徴は、基礎文法、語彙、会話表現をバランスよく学べる構成にあります。

一つの課で学べる内容が明確に設定されており、学習者が次第に難易度を上げながらステップアップできるよう配慮されています。

さらに、日常生活の場面を想定した具体的な例文が豊富に掲載されているため、学んだ日本語を実際の会話で自然に使えるようになります。

課題の練習問題も充実しており、自分の理解度を確認しながら学習を進められる点が非常に優れています。

また、教師用ガイドや音声教材も揃っているため、独学でも効果的な学習が可能です。

『やさしい日本語 初級1』

この本は、実生活で役立つ日本語表現を学びたい初心者にとって理想的な教材です。

複雑な文法や言い回しを極力排除し、必要最低限の表現を重点的に学べる内容になっています。

そのため、日常生活でのコミュニケーションを重視している人にとって非常に実用的です。

各章ごとに具体的なシチュエーションが設定されており、実際の生活場面で使えるフレーズを身につけることができます。

さらに、文法解説が丁寧に行われており、初心者でも無理なく理解できます。

この教材を通じて、短期間で日本語の基礎を築きながら、実際に役立つ表現を学ぶことが可能です。

『すぐに使える 日本語会話超ミニフレーズ200』

この本は、覚えやすく短いフレーズを中心に、日本語を効率的に学べる教材です。

収録されている200のフレーズはどれも日常生活でよく使われる表現ばかりで、初心者がすぐに実践で活用できる内容になっています。

特に旅行や短期滞在を想定したフレーズが多く、訪日旅行者や短期滞在者にとって非常に便利です。

また、フレーズごとにシンプルな解説が付いており、使い方や意味を直感的に理解することができます。

音声教材や例文も充実しており、発音の練習や実際の会話のシミュレーションにも役立ちます。

日本語学習をスタートしたばかりの方や、すぐに会話力を向上させたい人におすすめです。

『合格できる日本語能力試験 N4・N5(CD2枚付)』

この教材は、日本語能力試験(JLPT)のN4・N5レベルを目指す初級者に特化した内容になっています。

リスニング力を強化するためのCDが2枚付属しており、試験の形式に慣れることができます。

文法や語彙、読解の分野ごとに多くの問題が収録されており、解説も分かりやすく丁寧です。

学習者が自分の弱点を把握しやすく、苦手分野を集中的に復習することで効率よく力を伸ばせます。

さらに、試験形式に基づいた模擬問題も収録されているため、本番に向けた十分な準備をするのに最適です。

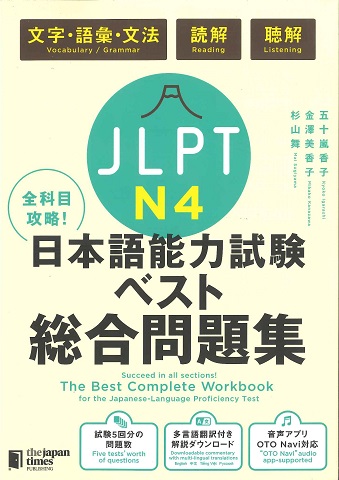

『JLPT日本語能力試験ベスト総合問題集N4』

この本は、JLPT N4レベルを受験する学習者に向けて設計されています。

総合問題集というタイトル通り、文法、語彙、読解、聴解のすべての分野をカバーしており、幅広い問題形式に対応しています。

学習者が独学でも効果的に取り組めるよう、詳しい解説とわかりやすい例が豊富に掲載されています。

特に、試験対策として過去問に近い形式の問題が揃っているため、本番の試験に向けた実践的な練習が可能です。

この本を使うことで、各分野の力をバランスよく伸ばし、合格に必要な知識とスキルを身につけられます。

日本語中上級者向け

『どんどん話せる!日本語会話フレーズ大特訓 必須700』

この本は、会話力を飛躍的に向上させたい中級者に向けた一冊です。

収録されている700のフレーズは、日常会話だけでなく、仕事や特定の場面で役立つ表現まで幅広く網羅されています。

多くの例文や実践練習が用意されており、学んだフレーズをそのまま使えるように工夫されています。

また、発音やイントネーションのポイントが詳しく解説されているため、自然な日本語の発話を目指すことができます。

フレーズはシチュエーション別に整理されているため、目的に合わせた学習が可能です。

この本を使えば、単なる暗記だけでなく、実際の会話の中で表現を活かせる力を養うことができます。

『日本語総まとめ N3文法』

この教材は、短期間でN3レベルの文法を効果的に学びたい学習者に最適です。

文法事項がテーマごとに整理されており、一つ一つの項目を段階的に学べるように設計されています。

練習問題と例文がセットになっており、学んだ文法をすぐに応用することで記憶に定着させることができます。

また、試験に出やすい文法項目を重点的に取り上げているため、効率的に対策が進められます。

この教材を活用すれば、N3試験の合格に向けた実力を短期間でしっかりと伸ばすことが可能です。

『新完全マスター読解日本語能力試験N2』

この本は、N2レベルの読解力を本格的に鍛えたい人向けの教材です。

掲載されている長文問題や読解練習は、実際の試験形式に即した内容になっており、試験に求められるスキルを徹底的に磨くことができます。

問題の難易度も幅広く、基礎から応用まで段階的に取り組める点が魅力です。

さらに、文章を読む際のポイントや解き方のコツが丁寧に解説されており、読解スピードと理解力の両方を効率的に向上させることが可能です。

この教材を使うことで、試験の合格を目指しながら、実生活でも役立つ高度な読解力を養うことができます。

『日本語総まとめ N1語彙』

この本は、N1レベルに必要な語彙を効率よく習得するために特化した教材です。

単語がテーマ別に整理されているため、体系的に語彙力を高めることができます。

また、単なる語彙リストにとどまらず、それぞれの単語を使った例文や練習問題が豊富に収録されており、学んだ語彙を実際に使いこなすための力を養うことができます。

さらに、語彙のニュアンスや用法の違いについても詳しく解説されており、より深い理解が得られる点が特徴です。

この教材は、N1合格を目指す人だけでなく、上級者としてさらに語彙力を磨きたい人にも適しています。

日本語学習を職場でサポートする工夫

外国人社員の日本語学習を職場で支援することは、業務効率やチームワーク向上に大きく貢献します。

ここでは、具体的なサポート方法をいくつかご紹介します。

ペア学習やメンター制度の導入

日本人社員と外国人社員をペアにすることで、日常業務や学習面での支援体制を作ることができます。

日本語学習者が実際に使えるスキルを身につける場として、ペア学習は非常に有効です。

また、メンターが常に日本語の疑問を解消したり、適切な表現方法をアドバイスしたりすることで、学習効率が向上します。

これにより、外国人社員は言語スキルだけでなく、日本の職場文化にも自然に馴染むことができます。

職場で日本語を使う機会を増やす

実践的な日本語スキルを養うためには、職場で積極的に日本語を話すことが重要です。

たとえば、朝礼やミーティングで短いスピーチを行う機会を設けると、日本語を話す自信がつきます。

また、日常業務の中で、簡単な日本語のメールやチャットを使用するよう促すことで、実際の業務に直結するスキルを学ぶことができます。

このような取り組みは、言語習得を加速させると同時に、職場全体のコミュニケーションを強化することが可能です。

勉強会やワークショップの開催

職場内で日本語学習の場を提供することで、継続的な学習を支援できます。

勉強会では、外部講師を招いて特定のトピックについて教える形式や、社員同士で教え合う形式など、多様なスタイルを取り入れると効果的です。

また、日本文化や職場習慣を学ぶワークショップを行うことで、言語だけでなく、文化的な理解も深めることができます。

学習成果の可視化と評価

外国人社員の努力を見える形で評価する仕組みを取り入れることも重要です。

たとえば、学習進捗を記録できるツールを導入することで、自分の成長を実感しやすくなります。

また、定期的な目標設定と達成のフィードバックを行うことで、モチベーションを維持しやすくなります。

簡単な日本語のプレゼンテーションや、資格試験合格を目標にするなど、具体的な成果が見える仕組みを構築すると良いでしょう。

社内環境の整備

外国人社員が安心して学習に取り組めるよう、社内のリソースを整備することが大切です。

たとえば、日本語教材を揃えたライブラリーを設置したり、オンライン教材やアプリを利用できるようにしたりする方法があります。

また、勤務時間内に日本語学習の時間を確保することで、業務の一環として学べる仕組みを作ることもできます。

このような環境整備は、学習のモチベーションを高めて長続きさせる鍵となります。

外部リソースとの連携

社内だけでなく、外部のリソースを活用することも効果的です。

オンライン講座を活用すれば、社員が自分のペースで学べる学習機会を提供できます。

また、日本語教師の派遣サービスを利用すれば、個別指導や小グループレッスンなど、社員のニーズに合わせた学びを実現できます。

外部リソースを取り入れることで、社内では補いきれない部分を効果的にサポートできます。

日本語学習に役立つ本のまとめ

外国人社員の日本語学習を効果的に支援するためには、目標やレベルに応じた適切な教材選びが重要です。

企業が社員の日本語能力向上をサポートすることは、業務効率やチームワークの向上、さらには企業文化の浸透にも大きく寄与します。

この記事で紹介したポイントを参考に、貴社の外国人社員が日本語を効率的に学べる環境を整え、職場全体の生産性向上とグローバル化を推進しましょう。