ひらがなは、外国人にとって日本語の文字の中で最も親しみやすく、同時に興味深い文字のひとつです。

本記事では、外国人がひらがなに抱く印象について紹介します。

また、日本語を学び始めたばかりの外国人に、ひらがなを教える際のポイントについても解説していきます。

ひらがなは外国人にどう見える?

日本語を知らない外国人にとって、ひらがなはどのように見えるのでしょうか。

外国人によくあるひらがなの印象について調べてみました。

柔らかくて可愛らしい印象

ひらがなは曲線的なデザインが特徴で、「柔らかい」「可愛らしい」といった印象を持つ外国人が多いようです。

ひらがなは、カタカナのような直線的でカクカクした形や、漢字のような複雑で重厚感のある形とは対照的で、親しみやすい形をしています。

そのため、日本語の文字を初めて見る外国人にとって、ひらがなは感覚的に心地よい文字として認識されるようです。

解読不可なコードに見える

ひらがなは、外国人にとって時に謎めいた暗号や、未知のコードのように映ることもあります。

アラビア語や韓国語をまったく知らない日本人が、アラビア文字や韓国語のハングル文字を初めて見たとき、ただの幾何学模様のように感じることがあるのと同じ現象です。

日本語をまったく知らない人にとっては、ひらがなは文字というよりも、何かのパターンやモザイク模様のように見えることもあるでしょう。

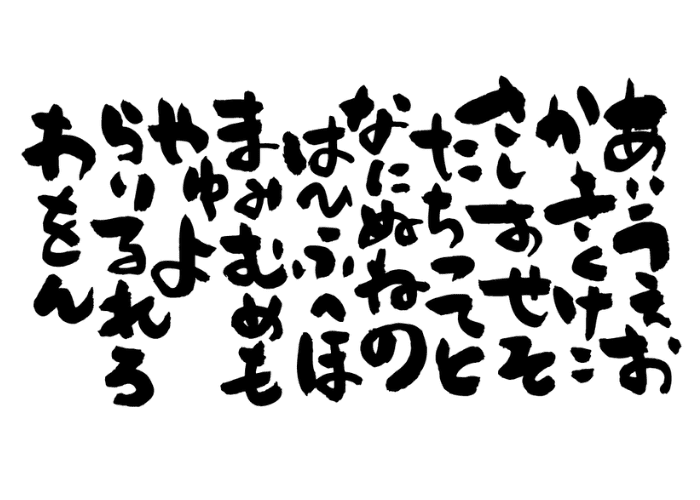

アートやデザインのように見える

さらに、ひらがなを単なる文字ではなく、アートやデザインのようだと評価する外国人もいます。

特に筆で書かれたひらがなには、流れるような線の美しさがあります。

書道作品などは、非常に美しく洗練されたデザインとして受け止められることが多いようです。

また、ひらがなは曲線を多用しているため、見る人に柔らかさやしなやかさを感じさせるデザイン要素が強く、それがアート的な評価にもつながっているのかもしれません。

日本語を学ぶ外国人がひらがなを見て感じることは?

日本語を学んでいる外国人にとって、ひらがなはどのように感じるのでしょうか。

ひらがなの魅力や、学習の際に難しい点などを紹介します。

音をそのまま表記できるのが魅力

ひらがなの大きな魅力のひとつに、日本語の音をそのまま表記できる点があります。

日本語の音を「そのまま聞いた通りに書ける」というひらがなの特性は、日本語学習の際に大きな助けとなります。

音と文字が1対1で対応しているため、学習初期の段階で発音と書き方をセットで覚えやすいというメリットがあります。

この特性は、他の文字体系にはない独自性を持っており、外国人にとって非常に興味深いと感じられる要素です。

学びやすいが混乱も生じる

ひらがなは音と直接結びついているので、学習者にとっては覚えやすい文字ですが、逆にひらがなが混乱を生じる場面も少なくありません。

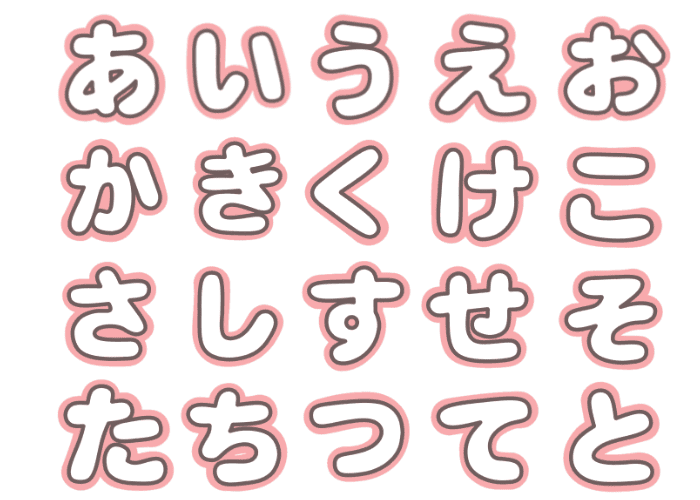

たとえば、「め」と「ぬ」、「さ」と「ち」など、形が似ている文字が多いことが学習者にとって難しい点として挙げられます。

また、筆順や文字の細かい違いを正確に覚える必要があるため、学習者が混乱する原因となることもあります。

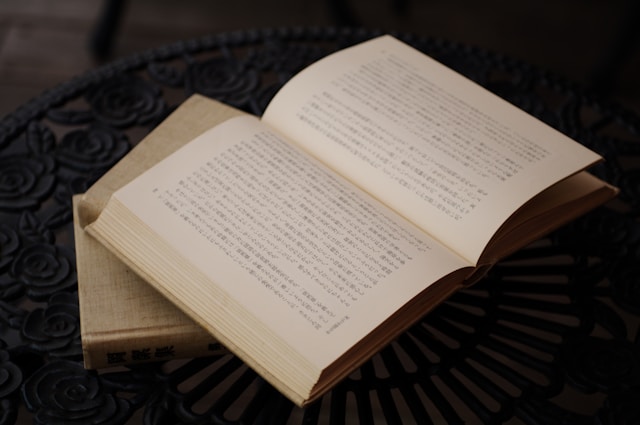

文字の組み合わせの不思議

ひらがなは単独で使用されるだけでなく、漢字やカタカナと組み合わせることで、日本語の表現力をさらに高める役割を担っています。

この組み合わせが言葉のニュアンスやリズムを生み出し、文章全体のバランスや印象を左右しています。

たとえば、同じ単語でも漢字で書かれた場合とひらがなで書かれた場合では、受ける印象が大きく異なります。

ひらがなを多く使う文章は、全体的に柔らかい印象を与えることが多いです。

しかし、ひらがなが他の文字と組み合わさることで、文章のトーンや与える印象が大きく変化します。

漢字やカタカナと組み合わせることで生まれる多様性は、日本語独特の表現力を際立たせる要素にもなっています。

外国人学習者にとって非常に興味深く感じられるポイントであり、また日本語を難しいと感じる点でもあります。

外国人にひらがなを教える際のおすすめの方法

日本語をまだ知らない外国人にひらがなを教える際には、以下のような方法で教えると効果的です。

文字に対応する音を覚える

ひらがなの学習では、文字と音を一致させることが最初の重要なステップです。

ひらがなの音声を録音した教材やアプリを使い、正しい発音を繰り返し聞くことで耳を慣らしましょう。

リズムや歌を活用すると、楽しく学ぶことができます。

たとえば、「あいうえお」の歌や日本の童謡を取り入れると、ひらがなの音と形を自然に覚えることができるでしょう。

視覚的な教材を取り入れる

視覚的な教材を取り入れることで、ひらがなの記憶がより効果的になります。

ひらがな表やイラスト付きの教材を使えば、文字と意味を結びつけやすくなります。

たとえば、「あ」には「アリ(ant)」などのイラストを添えると記憶に残りやすいです。

また、フラッシュカードを使った反復練習も効果的です。

カードの表にひらがな、裏に音や例単語を書き、ゲーム感覚で進めると学習が楽しくなります。

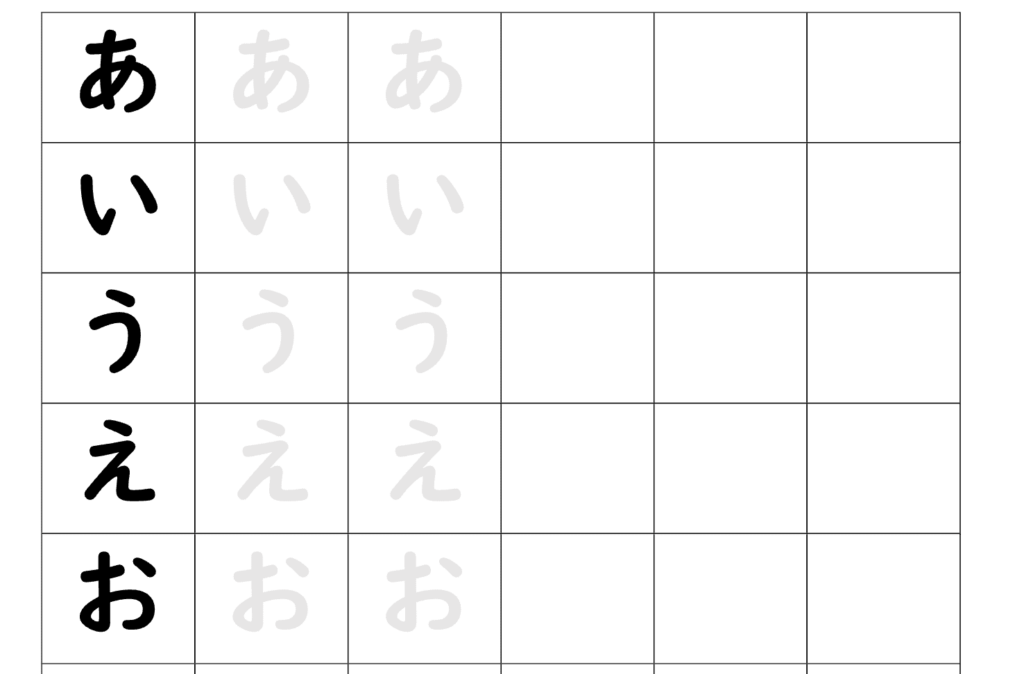

筆順を覚える

ひらがなの音と形を覚えたら、次は正しい筆順を練習しましょう。

正しい筆順は、ひらがなを美しく書くための基礎であり、文字を見たときの印象にも大きく影響します。

動画を繰り返し見たり、紙に書く練習を取り入れると良いでしょう。

日本語カフェのeラーニングなら、隙間時間に繰り返し動画を見るだけで、自然にひらがなを覚えることができます。

また、ひらがなを書く練習ができるプリントもあるので、これからひらがな覚えたい人におすすめです。

まとめ

ひらがなは、曲線的で親しみやすい形が特徴で、柔らかく可愛らしい印象を持っている外国人が多いようです。

ひらがなは音を直接文字にできるため、学びやすいと感じる学習者が多い反面、似たような形の文字による混乱も起きやすいです。

外国人にひらがなを教えるときは、まず音と文字を覚えてもらい、その後に書き順を覚えてもらうのがおすすめです。