外国人材の受入れが広がる中で、特定技能の外国人を雇用する企業も年々増えてきました。

しかし、制度上求められる対応やサポートは決して簡単なものではなく、雇用する企業側には多くの準備と負担がかかります。

登録支援機関は、特定技能外国人が安心して働き、生活できるよう、企業に代わって様々な支援を行う専門機関です。

入国前の手続きから日常生活のサポート、さらにはトラブル対応まで幅広く対応してくれるため、企業にとって非常に心強いパートナーとなります。

とはいえ、「登録支援機関って具体的に何をしてくれるの?」「依頼したらどんなメリットがあるの?」「選ぶときは何に注意すればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、登録支援機関の役割や支援の概要、依頼することで得られるメリットと注意点等について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

外国人材の受け入れを検討している方、すでに受け入れているけれど支援体制に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の在留資格を持つ外国人が日本で安心して働き、生活を送るためのサポートを行う機関です。

登録支援機関は外国人を雇用する企業から委託を受けて、支援業務を代行する仕組みとなっています。

登録には一定の要件がありますが、それを満たせば法人だけでなく個人でも登録支援機関になることができます。

特定技能の外国人を受け入れる企業は、入国から帰国までを見据えた「支援計画」を立てる必要があります。

この計画には、生活サポートや在留資格に関する手続きなど、専門的な内容も含まれているため、企業だけで対応するのが難しいことも少なくありません。

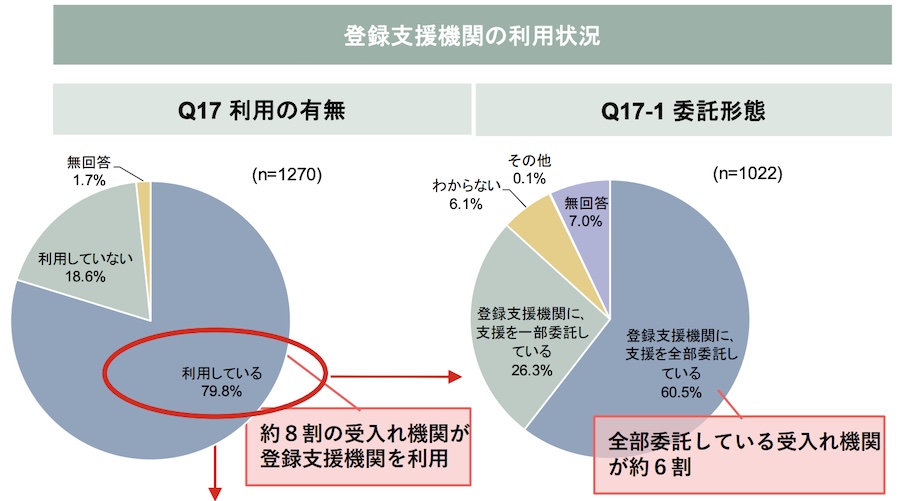

そのため、実際には約8割の企業が、これらの支援を登録支援機関に依頼していると言われています。支援機関に頼ることで、スムーズに受け入れ準備ができるようになります。

登録支援機関の主な支援内容

登録支援機関の支援は、受入企業に対するものと、特定技能外国人本人に対するものがあります。

受入企業に対する支援

まず、受入企業に対する支援は、主に在留資格関連の手続きと支援計画書の作成に関わるものです。

外国人を新たに雇用する場合、在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請などの手続きが必要です。

こうした申請には専門的な知識が求められ、企業が自力で進めるにはハードルが高い場面も多く見られます。

そのため、登録支援機関が代行やサポートを行うことが一般的になっています。

受入企業は外国人が日本で生活・就労するための支援計画を作成しなければなりません。

これは形式的な書類ではなく、実際の支援内容に沿った実行可能な計画であることが求められます。

特定技能外国人に対する支援

特定技能外国人本人への支援については、大きく10項目に分類され、生活面から労務管理、教育まで幅広く支援する必要があります。

入国前に仕事内容や給料、生活ルールなどを母国語で丁寧に説明することが求められます。

これにより、外国人が来日後に戸惑わないよう事前に情報を提供します。

空港から住居や勤務先までの送迎を行うことが義務づけられています。

また、出国時も空港での保安検査場まで同行し、出国を確認する必要があります。

住宅探しの情報提供や契約への同行、保証人の確保支援など、日本での生活基盤の整備をサポートします。

とくに、言語の壁がある外国人にとってはこの支援は非常に重要です。

銀行口座の開設や公共料金の支払い方法、災害時の行動など、日本の生活に必要なことを説明します。

市役所での住民登録や保険の手続きなど、公的な手続きに同行して、必要に応じて書類作成もサポートします。

地域の日本語教室の案内や、オンライン教材の紹介などを通じて、日本語学習の環境を整えます。

仕事や生活の悩みについて相談を受け、必要な場合は外部機関への連携も行います。

例えば、労働条件のトラブルなどがあった場合、早期解決に向けた対応が求められます。

地域のイベントや交流会への参加を促し、日本社会とのつながりを築く手助けをします。こうした交流は、孤立を防ぐ意味でも大切です。

企業側の都合で雇用が終了した場合、新たな職場探しの補助や推薦状の作成、職業紹介の手配などを行います。

3カ月に1回以上、外国人と面談を行い、労働条件の確認やトラブルの有無を把握します。不正が見つかった場合は、関係機関へ通報します。

登録支援機関の支援は単なる手続き代行ではなく、日本社会における定着と活躍を後押しする、非常に大切な役割を担っているといえるでしょう。

登録支援機関に依頼するメリット・デメリット

ここでは、登録支援機関に業務を委託する際に知っておきたい、メリットとデメリットについて紹介します。

登録支援機関に依頼するメリット

- 専門的な支援が受けられる

-

在留資格の申請や支援計画の作成には、制度に関する正確な知識が求められます。

こうした業務を社内で対応しようとすると、専門人材の育成や調査に時間を要することもあります。

しかし、登録支援機関に任せれば、その道のプロが対応してくれるため、書類不備などのリスクも減らせます。

- 業務負担を大幅に軽減できる

-

支援内容は入国時の送迎や住居探し、行政手続きの際の同行、日本語学習のサポートなど、多岐にわたります。

これらをすべて社内で行うには、多くの時間と人手が必要です。

登録支援機関に委託すれば、企業は本業に集中しながら、必要な支援体制を確保できます。

- 外国人が相談しやすい環境を作れる

-

企業内の担当者では話しにくいことも、第三者である登録支援機関なら気軽に相談しやすいという面もあります。

これは、外国人にとっての安心感につながり、職場内のトラブルを未然に防ぐことにもなります。

- 柔軟な対応が期待できる

-

たとえ制度に詳しくなくても、登録支援機関が常に制度の動向を把握しているため、必要な変更や対応がスムーズに行えます。

登録支援機関に依頼するデメリット

ただし、登録支援機関を活用するにあたってはいくつかの注意点もあります。

- 委託費用がかかる

-

一般的に、1人あたり月2~3万円程度の委託料がかかるとされています。

規模の大きな企業であれば対応可能かもしれませんが、小規模事業者にとっては、毎月の負担が積み重なることもあります。

- 支援の質にバラつきがある

-

多くの登録支援機関が存在する中で、支援の質が一律ではないという現実があります。

選び方を間違えると、十分な対応をしてもらえなかったり、トラブルが起きたときに対応が遅れるといったケースもあるため、信頼できる機関を選ぶことが非常に重要です。

- 企業の主体性が弱くなる可能性も

-

すべてを登録支援機関に任せきりにしてしまうと、企業側の理解が浅くなり、外国人との信頼関係が築きにくくなる恐れもあります。

たとえば、日常のちょっとした悩みなどが企業に届かず、問題が長期化することもあるかもしれません。

登録支援機関の選び方

登録支援機関を選ぶ際は、自社や受け入れる外国人に合った機関を選ぶことが大切です。

以下のポイントを参考にしてみてください。

対応できる言語を確認

自社で雇用する外国人が話す言語に対応しているかどうかは重要なポイントです。

登録支援機関によって対応できる言語は異なります。

言葉が通じなければ、支援そのものが機能しないので、契約前にしっかり確認しましょう。

実績や経験をチェック

支援業務の経験が豊富な登録支援機関であれば、制度への理解も深く、トラブルにも的確に対応してくれます。

特に、同じ業種での実績があるかどうかはチェックしておくと安心です。

費用は適切かどうか

登録支援機関への委託料が適切かどうかを確認しましょう。

ただし、安すぎる場合はサポートの質に不安があるかもしれません。

相場より高い場合は、費用対効果が見合っているかをしっかり検討しましょう。

対応のスピードと丁寧さ

問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応してくれるかどうかも重要です。

対応が遅い機関では、急な手続きや問題発生時にスムーズな支援が受けられないことがあります。

登録支援機関による支援の実例を紹介

登録支援機関を利用して、特定技能の外国人をスムーズに受け入れられた事例を紹介します。

ある野菜農園では、長年地域の高齢者や短期アルバイトに支えられて農作業を行ってきました。しかし近年、人手不足が深刻化し、特に収穫シーズンには人員の確保が困難になっていました。

そこで農園は、初めて特定技能外国人を受け入れる決断をしました。とはいえ、海外から人材を呼び寄せるには在留資格の取得や支援計画の作成など、慣れない手続きが多く、農園のスタッフだけで対応するのは現実的ではありませんでした。

そこで登録支援機関に相談したところ、書類の準備から外国人との連絡調整、住まいの確保まで一括してサポートしてもらえることがわかり、正式に依頼することにしました。

登録支援機関は、来日前にオンラインでの事前ガイダンスを実施し、仕事内容や報酬、生活環境などを本人の母国語で丁寧に説明。来日後は空港での出迎えから住居への案内、家電製品の使い方まで、きめ細かくサポートしました。

また、地域に馴染めるように、近隣のスーパーや病院の案内、地元での交流イベントの紹介も行われ、外国人本人も安心して新しい生活をスタートできました。

農園では、初めて迎えた外国人スタッフが真面目に働き、すぐに収穫や出荷作業に慣れてくれたことに驚いています。何より、日本語があまり得意でない中でも、支援機関が定期的に訪問して通訳や相談対応をしてくれることで、職場内でのコミュニケーションも円滑に進みました。

今では農園の一員として完全に定着しており、来年以降も追加で外国人スタッフを受け入れる方針です。

ある地域密着型の介護施設では、慢性的な人手不足が続き、特に夜勤対応ができる職員の確保に頭を悩ませていました。国内での採用活動がうまくいかず、施設では初めて外国人材の採用を検討することになりました。

採用にあたっては、制度や手続きに詳しくないことから、登録支援機関に相談するところから始めました。登録支援機関は、最初の面談で施設の状況や希望を丁寧に聞き取り、条件に合う候補者を紹介。その後の手続きもすべて任せることができました。

候補者には事前に業務内容やシフトの説明が母国語で行われ、施設の写真やユニフォーム、勤務スケジュール表まで共有されていたため、不安なく来日準備を進めることができたようです。

実際の受け入れ当日には、空港での出迎えから住まいへの案内まで支援機関が同行。生活に必要な買い物の付き添いや、携帯電話の契約、日本語教室の案内まできちんとフォローがありました。

勤務が始まってからも、支援機関は月に一度訪問し、本人の様子や悩みをヒアリング。現場での人間関係や、日本語での意思疎通に困っていないかなどを確認し、必要に応じて施設側と情報共有もしてくれました。

その外国人スタッフは、前向きな姿勢で介護の仕事に取り組み、入所者ともすぐに打ち解けることができました。特に、笑顔を絶やさず丁寧なケアをする姿勢は、他の職員にも良い影響を与えたといいます。

施設では、初めての外国人雇用に対して当初は不安もあったものの、登録支援機関の支えがあったことでスムーズに受け入れを進めることができました。

特定技能 登録支援機関まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して暮らし、働くために必要な支援をトータルで担う、非常に重要な存在です。

企業にとっても、支援業務を専門家に委ねることで大きな負担を軽減でき、本業に集中しながら安定した雇用体制を築くことが可能になります。

一方で、支援の質や対応のスピードには機関ごとに差があるため、どこに依頼しても同じとは言えません。

対応可能な言語、過去の実績、費用の妥当性などのポイントをしっかり比較したうえで、自社に合った支援機関を選ぶことが大切です。

登録支援機関をうまく活用すれば、外国人材にとっても企業にとってもより良い雇用環境が整います。

制度を正しく理解し、信頼できるパートナーと連携することで、外国人材の受け入れがスムーズに、そして継続的に行えるようになるでしょう。