日本国内の飲食料品製造業では、少子高齢化の影響により、深刻な人手不足が続いています。

特に地方の工場では人材の確保が難しく、現場の維持が大きな課題となっています。

こうした状況に対応するため、外国人が一定の条件で働ける「特定技能制度」が導入されました。

飲食料品製造業分野は、特定技能1号の外国人の受け入れが最も多い分野です。

2023年には、1号より高度な業務を担える「特定技能2号」が飲食料品製造業分野でも解禁され、現場の管理や指導ができる外国人材の育成が注目されています。

本記事では、特定技能制度2号の業務内容や申請条件、試験内容などについて、わかりやすく解説していきます。

飲食料品製造業の特定技能とは

特定技能は、日本の深刻な人手不足を補うために導入された在留資格制度の一つで、この制度を活用することで、外国人が食品の製造や加工などの現場で働くことができるようになります。

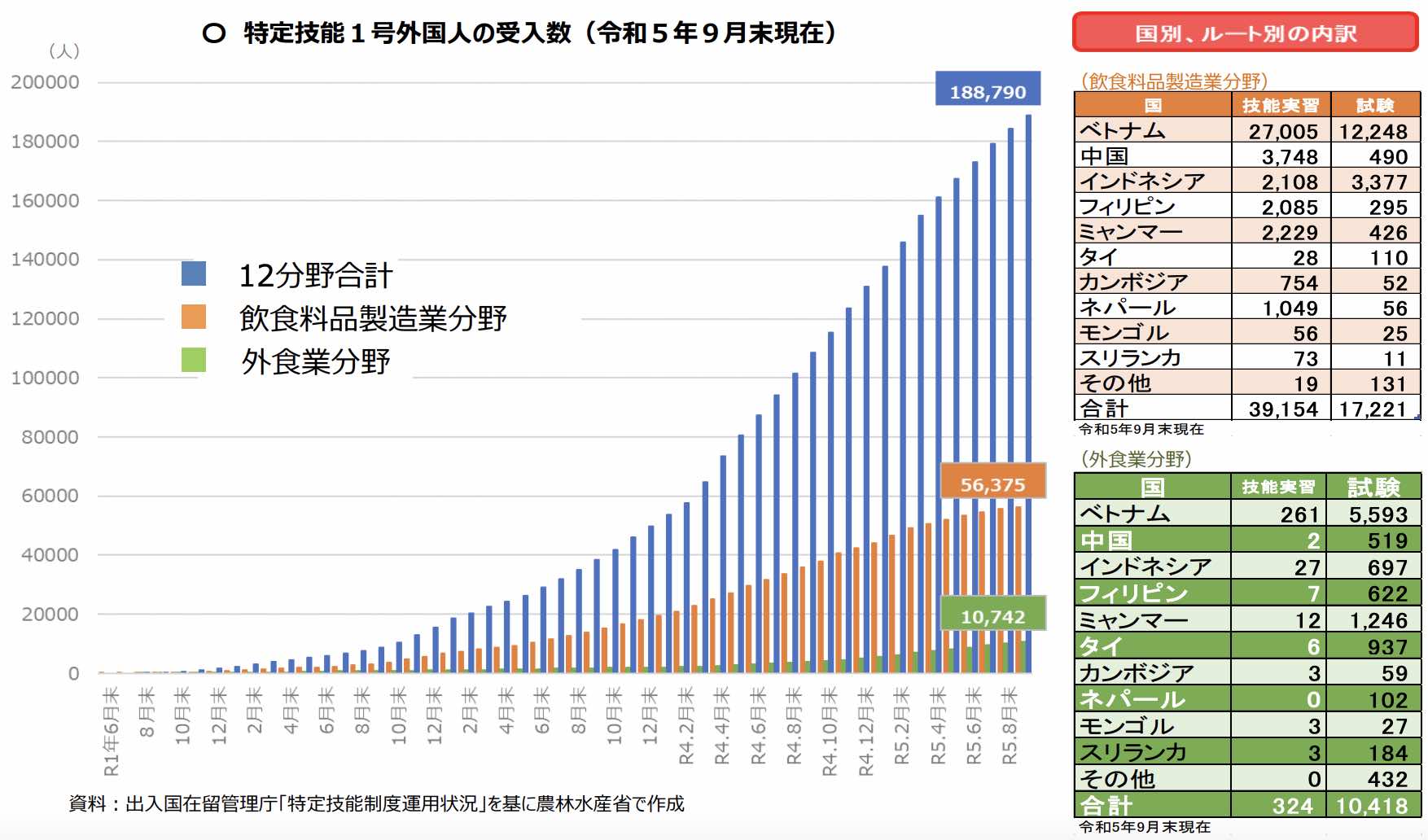

令和5年9月末時点で、特定技能の在留資格で日本に滞在している外国人は約19万人にのぼります。

そのうち、飲食料品製造業分野で働く外国人は約5万6,000人と、全体の約29%を占めており、最も多い分野となっています。

特定技能1号として外国人材を受け入れている企業は非常に多い一方で、単なる労働力としてではなく、将来的に工場のリーダーや管理職として活躍できる人材が求められるようになっています。

こうした背景から、2023年8月に特定技能2号がこの分野でも解禁されました。

日本で長く安定して働きたい外国人にとって、特定技能2号はキャリアアップのチャンスにもなっています。

また、企業側にとっても、信頼できる外国人材を長期的に雇用できる点は大きなメリットです。

ただし、特定技能2号の合格率は高くはなく、しっかりとした事前準備が必要です。

飲食料品製造業特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号では、それぞれに求められるスキルや経験が異なります。

1号では、主に現場での作業が中心となりますが、2号になると管理業務も任されるようになり、より高いスキルが必要とされます。

特定技能1号の業務内容

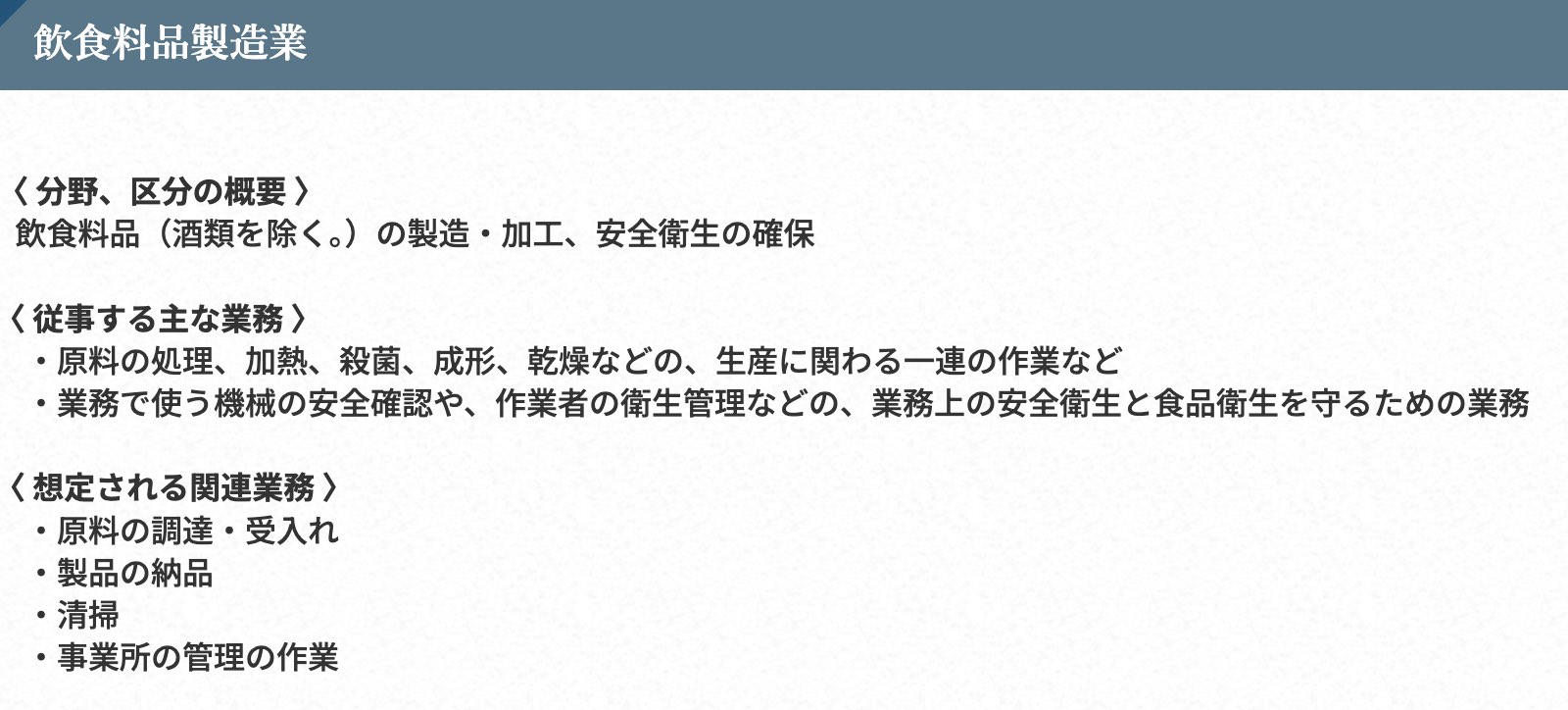

特定技能1号は、主に食品の製造・加工に直接関わる作業が中心です。

原材料の受け入れ、製造ラインでの作業、製品の納品準備や清掃などが含まれます。また、安全衛生や食品衛生の基本的な知識も必要です。

特定技能1号の業務内容は以下のように定められています。

特定技能2号の特徴

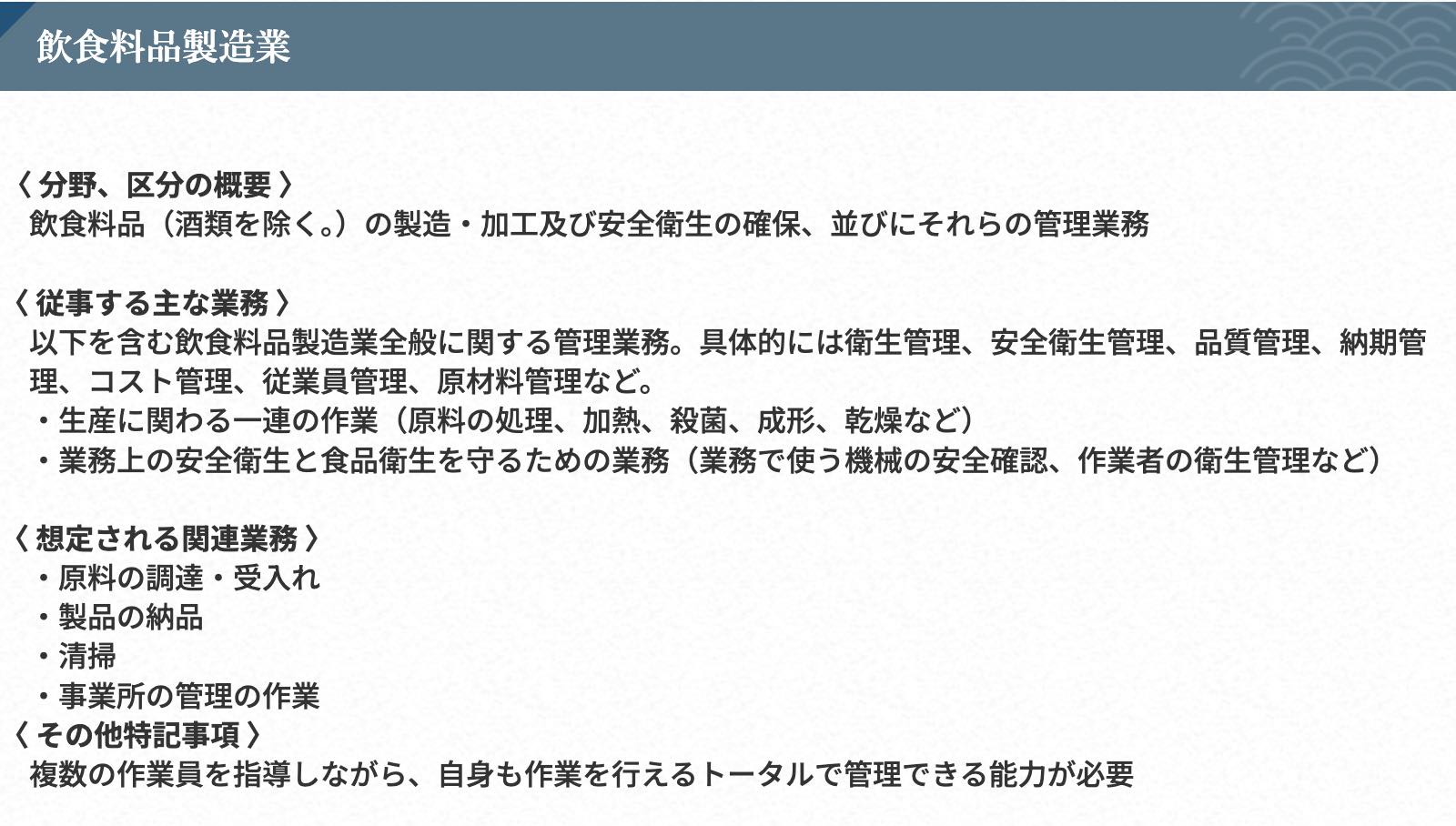

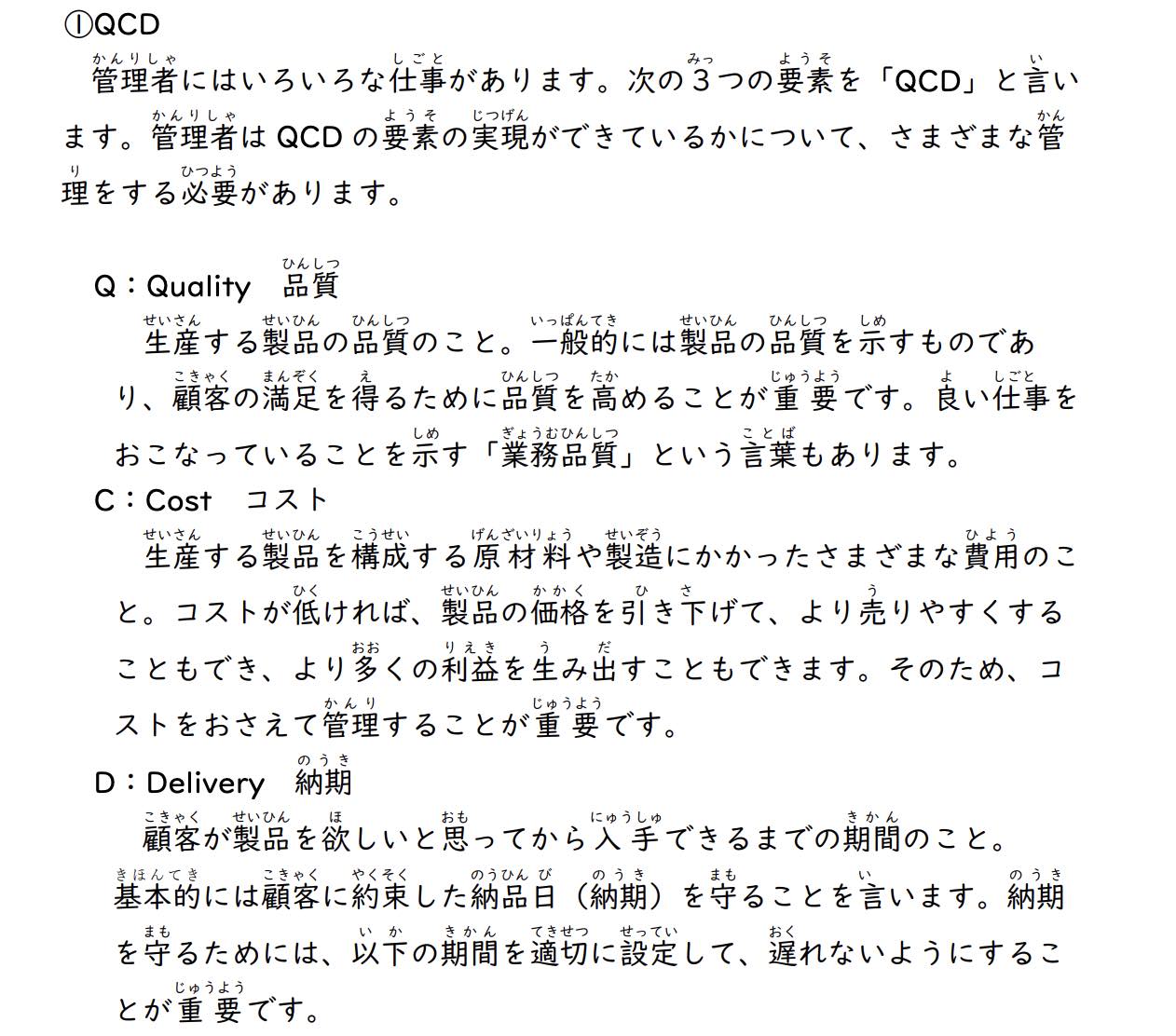

特定技能2号では、1号の作業に加えて、管理業務にも関わります。

たとえば、衛生管理や品質管理、納期・コスト管理、さらに従業員の指導や原材料の管理といった幅広い業務を担当します。

このような管理業務をこなすためには、一定の実務経験と判断力が求められます。

また、工場の班長やライン長やなどのリーダー的なポジションで働くことが期待されているのも特徴です。

特定技能2号の業務内容は以下のように定められています。

特定技能2号申請のための要件

特定技能2号を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 実務経験が2年以上あること

- 特定技能2号技能測定試験に合格

実務経験が2年以上あること

特定技能2号を申請するには、飲食料品製造業の現場で2年以上の「管理的な実務経験」が必要になります。

この経験は単なる現場作業ではなく、複数の作業員を指導しながら工程全体を管理した経験を指します。

もし2年に満たない場合でも、試験日から6ヶ月以内にその経験年数に達する見込みがある場合は受験が可能とされています。

特定技能2号技能測定試験に合格

受験資格を満たした上で、「特定技能2号技能測定試験(飲食料品製造業分野)」に合格することが必要です。

この試験は、一般社団法人OTAFFが実施しています。

学科試験では、HACCPや衛生・安全管理、コストや納期管理など、管理職として必要な知識が問われます。

また、実技試験では、図表やイラストを使用した状況判断、計画立案など、実際の現場で求められるスキルが求められます。

特定技能2号試験「飲食料品製造業」の概要

特定技能2号試験「飲食料品製造業」の試験の概要を紹介します。

試験科目

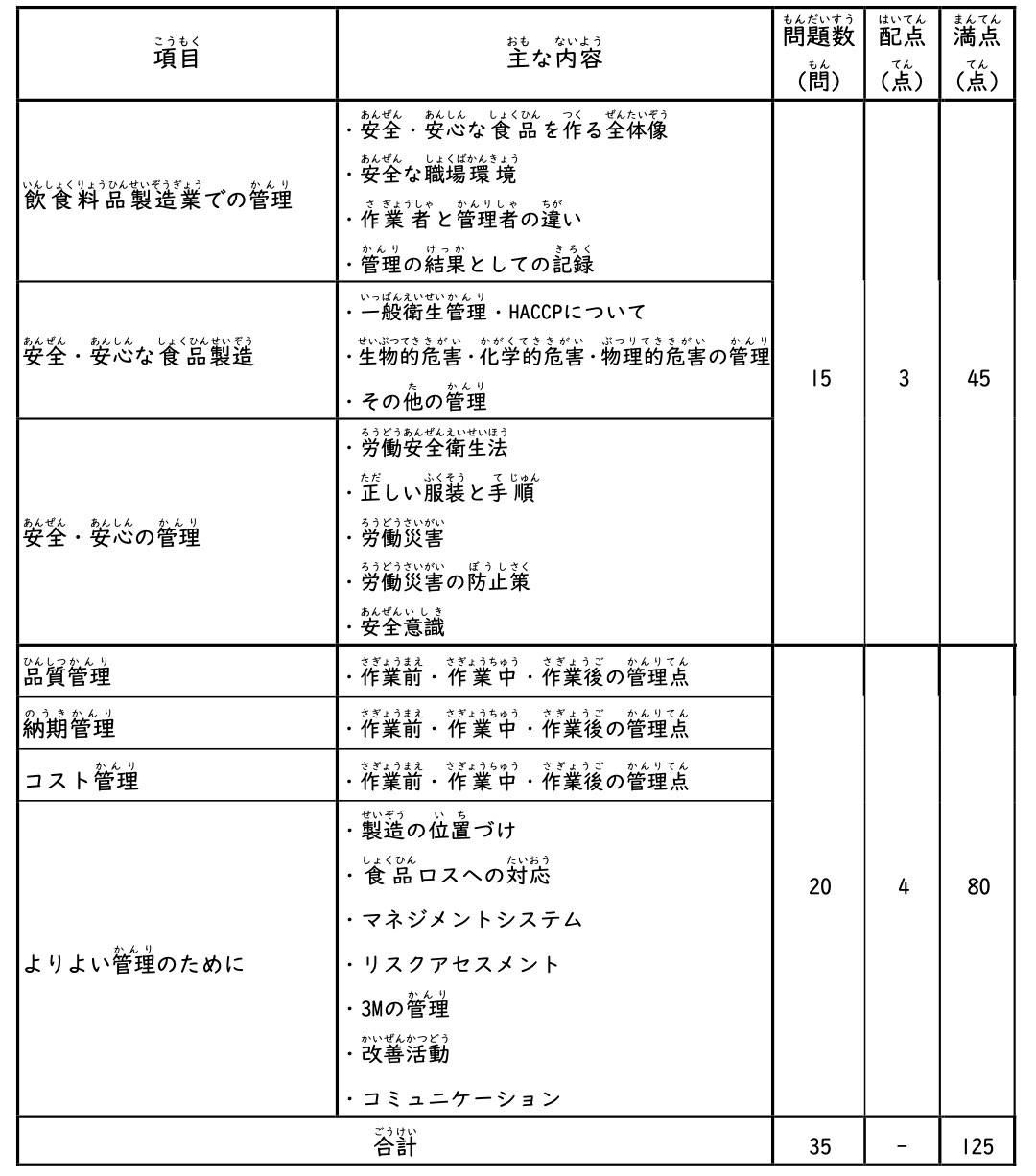

試験は、学科試験と実技試験の2つに分かれています。どちらも、管理職としての基礎的な知識と判断力が問われます。

試験時間は70分、マークシート方式で行われます。200点満点中65%以上の得点が必要です。

- 学科試験

-

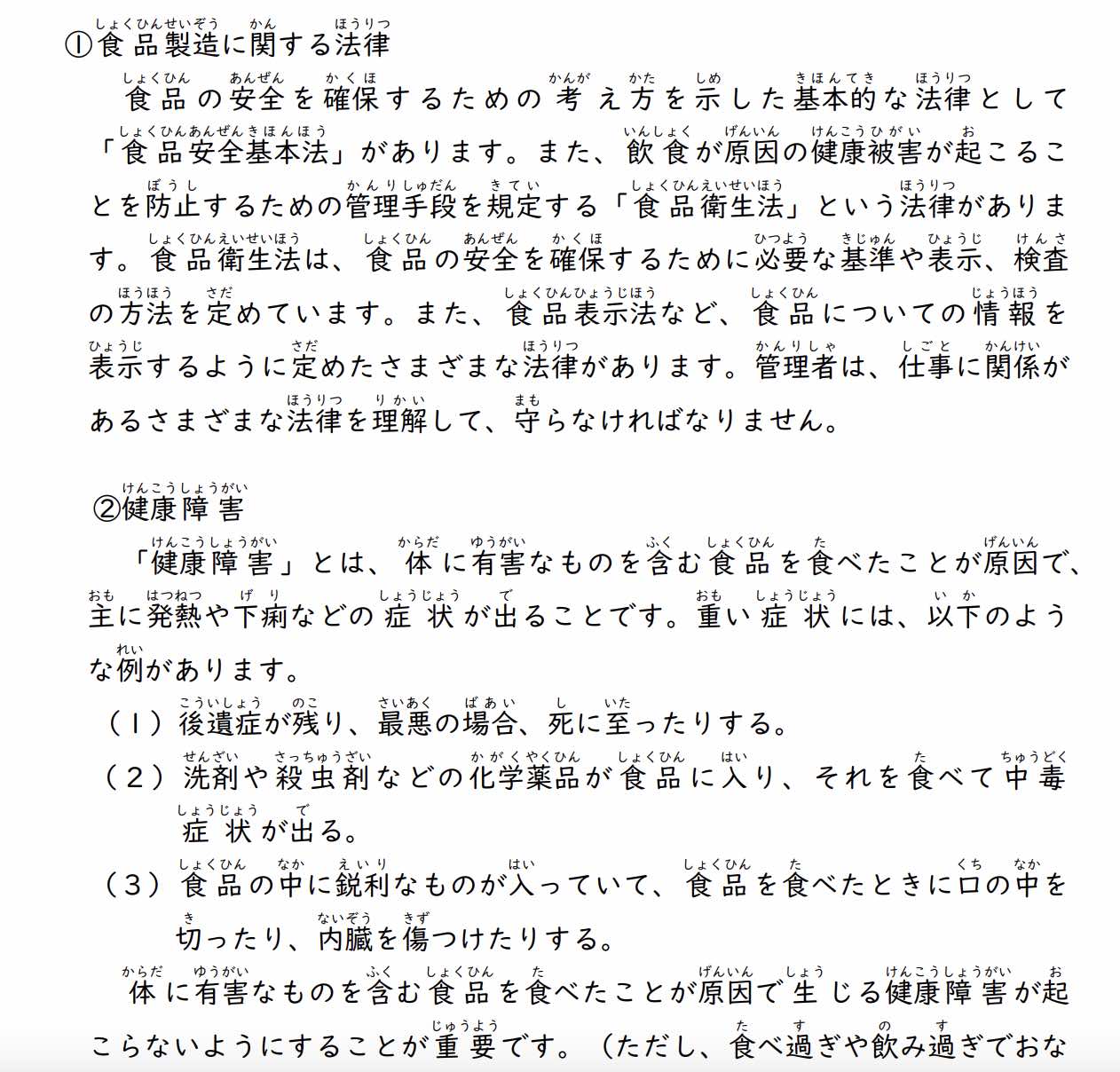

学科試験では、衛生管理や品質管理、安全対策など、管理者に求められる知識が出題されます。

HACCP(ハサップ)という衛生管理手法や、コスト・納期・従業員管理といった内容も含まれています。

学科試験の主な内容は以下のとおりです。

引用:飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験(OTAFF) - 実技試験

-

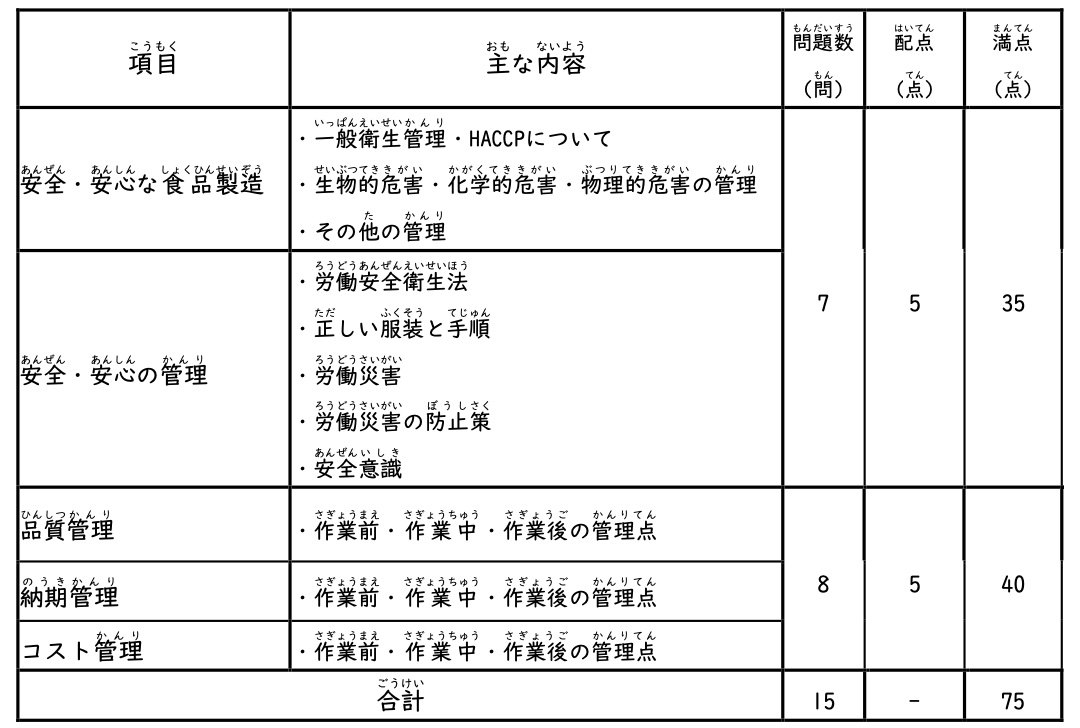

実技試験では、図やイラストを使って現場の状況を読み取り、適切な対応ができるかを評価されます。

実技試験の主な内容は以下のとおりです。

引用:飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験(OTAFF)

特定技能2号「飲食料品製造業」技能測定試験の申し込み方法

まずは最新の試験スケジュールをチェックします。

※試験は全国のいくつかの会場で行われますが、地域によっては年に1〜2回しか実施されない場合もあります。

- 実施回ごとに試験会場(例:東京・大阪・愛知など)が異なります

- 定員があるため、早めの確認と申し込みが安心です

OTAFFの申し込みページにある「マイページ登録」から、まずは受験者のアカウントを作成します。

ログイン後、希望する試験の会場・日程を選択し、必要事項を入力して申請を進めます。

受験資格の確認が必要な場合は、追加書類を求められることがあります。

申込みが完了すると、受験料(15,000円税込)の支払い画面に進みます。

支払い後に申込が確定します。

試験が近づくと、マイページ上で受験票のダウンロードができるようになります。

印刷して試験当日に持参しましょう。

特定技能2号試験「飲食料品製造業」の試験対策

特定技能2号の試験は内容が広く、短期間で必要な知識をすべて覚えるのは難しいです。

受験日から逆算して、どの範囲をいつまでに終えるか、どの項目に時間をかけるかをあらかじめ決めて計画的に学習を進めていきましょう。

JMACが作成した公式テキストは、試験とほぼ同じ内容に基づいて作られているので、まずはこちらを確認して勉強を進めるのがおすすめです。

テキストの内容は以下のようになっています。

\ テキストはこちらから /

公式サイトのテキストは、初めて学習する方にはとっつきにくい内容も多いかと思います。

日本語カフェには、テキストの内容や難しい用語を動画でわかりやすく動画で解説した講座があります。

動画の解説と演習問題、模擬試験がセットになっているので、この講座を学習するだけで合格を目指せます。

▼解説動画とクイズ形式の問題

2号評価試験に向けて効率よく学習を進めたい方や、演習問題で本番と同じような形式に慣れたい方に、ぜひおすすめの講座です。

ある中規模食品メーカーでは、冷凍惣菜を中心に全国へ商品を供給しており、その製造現場でライン管理者として活躍しているのが、ベトナム出身のミンさんです。

ミンさんは、特定技能1号の在留資格で来日。当初はまったくの未経験でしたが、現場の仕事に真剣に取り組み、日本語の勉強も少しずつ進めてきました。

日々の業務では、原材料の下処理や機械操作、製品の包装、清掃といった作業を幅広く担当。休憩時間には日本人スタッフと積極的に会話を交わし、言葉の壁を乗り越えながら信頼関係を築いていきました。

リーダーの声がけが転機に

しばらくして、製造部門のリーダーから「そろそろ管理の仕事もやってみないか」と声をかけられたのが、転機となりました。最初は「自分にできるだろうか」と不安もあったものの、「これまでの経験をもっと活かしたい」と考え、特定技能2号の取得に挑戦することを決意。

会社側では、JMACの公式テキストを用いた勉強会を週1回開催し、登録支援機関とも連携して日本語のフォローや模擬問題の提供も行われました。ミンさんは業務の合間を活用してコツコツと学習を進め、見事に試験に合格しました。

管理者としての新たな役割

現在は「工程リーダー」として、製造ラインの進行管理、衛生チェック、原材料の在庫確認、スタッフの指導など、さまざまな業務を担っています。特に、新しく入社した外国人スタッフに対するOJTでは、言葉のサポートも含めて大きな力を発揮しています。

「ミンさんが間に入ってくれると、現場がとてもスムーズになる」と、上司や同僚からの信頼も厚く、今では現場全体の流れを支えるキーパーソンとして欠かせない存在になっています。

企業にも大きなプラス効果

企業にとっても、特定技能2号取得者を育てることは大きな意味を持っています。管理職の負担が軽減されるだけでなく、外国人スタッフへの指導体制が強化され、職場全体の安定にもつながっています。

また、農林水産省の方針に基づく対応や、技能評価機構の基準を意識した教育体制づくりも進み、事業としての信頼性や持続性の向上にも寄与しています。

ミンさんのこれから

ミンさんは、「もっと日本語が上手になって、現場全体をまとめられるようなリーダーになりたい」と語ります。将来的には、自国で食品製造のノウハウを活かしたいという夢もあり、今回のステップアップはその第一歩となっています。

特定技能2号の取得は、個人の成長だけでなく、企業の人材育成・現場力強化にもつながる、重要な機会となっています。

飲食料品製造業の特定技能2号まとめ

飲食料品製造業における特定技能2号は、単なる作業者からステップアップし、現場の管理や指導に関わるポジションを目指すための制度です。

深刻な人手不足が続く中で、企業にとっても、信頼できる外国人材を長期的に育てていける大きなチャンスとなっています。

申請には、2年以上の管理的な実務経験に加えて、専門知識を問う試験の合格が必要です。

試験は学科と実技に分かれており、衛生管理・品質管理・納期管理・コスト管理など、幅広い分野の知識が求められます。

日々の業務と試験内容をつなげながら、早めに準備を始めることが合格への近道です。

また、事業者が支援を行うことや学習環境を工夫することも、受験者の大きな力になります。

しっかりと準備を整え、特定技能2号で新しいキャリアの一歩を踏み出していきましょう。