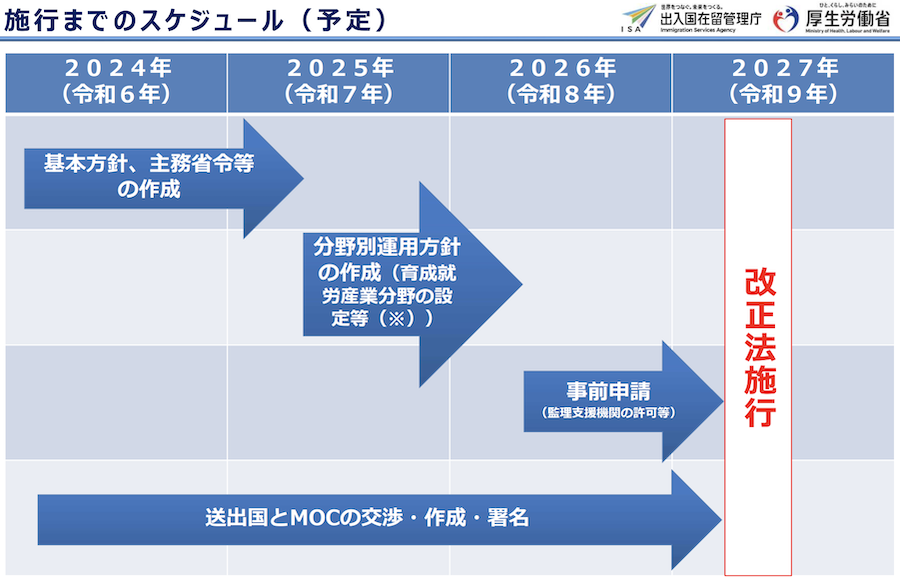

2027年に、日本の外国人材制度が大きく改正されます。

これまで長く運用されてきた技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が施行される予定です。

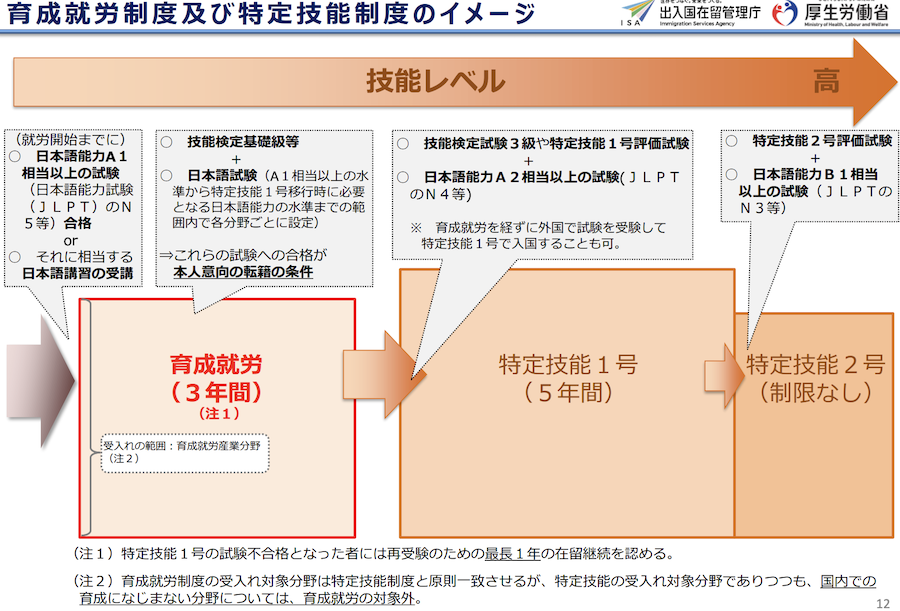

育成就労制度では、外国人材が日本語や技能を学びながら、将来的に「特定技能1号」へとスムーズに移行できる仕組みが整えられています。

これにより、外国人が一時的な労働力ではなく、企業の中長期的な戦力として定着していくことが期待されています。

また、従来の監理団体に代わって「監理支援機関」という新たな枠組みが導入され、外部監査や中立性の確保が義務づけられるなど、制度に関わる関係機関の役割も再構築されています。

これから外国人材の受け入れを検討する企業や支援機関にとっては、制度の正しい理解が不可欠です。

この記事では、育成就労制度の概要や技能実習制度との違い、制度の要件等、制度の全体像をわかりやすく解説します。

育成就労制度とは

育成就労制度とは、日本国内の人手不足を解消するために新たに設けられる外国人材の受け入れ制度です。

2027年中に技能実習制度が廃止され、育成就労制度が導入される予定となっています。

育成就労制度の目的は、即戦力となる人材を育成し、将来的には「特定技能」の在留資格へと円滑に移行させることにあります。

育成就労制度では、3年間受け入れ先の企業で働きながら日本語や業務に必要な技術を学び、一定の基準を満たすことで特定技能人材として日本に長期的に働くことが可能になります。

技能実習制度が廃止される理由は?

技能実習制度が廃止される背景には、制度の目的と実際の運用との間に大きな乖離があったことが挙げられます。

技能実習制度は、本来、発展途上国への技術移転を目的としていましたが、実際には多くの企業が人手不足の解消を目的に制度を利用しており、理念とのズレが問題視されていました。

また、技能実習制度では、原則として外国人が帰国後に学んだ技能を活用することが求められており、日本での長期的な就労を前提とした制度ではありませんでした。

そのため、企業にとっては育成にかけた人材が一定期間で帰国してしまうという非効率な面もあったのです。

新たに導入される育成就労制度では、日本国内での人材育成と人材確保が制度の主な目的として位置づけられています。

日本語能力に一定の基準を設けるほか、本人の希望によって転職が可能になるなど、制度設計も大きく見直されています。

育成就労制度で働くための要件

育成就労制度で日本で働くには、一定の条件を満たす必要があります。

全ての分野に共通する要件

育成就労人材として日本で働くためには、まず日本語能力に関する基準を満たさなければなりません。

日本語能力試験(JLPT)のN5レベル相当の試験に合格するか、それと同等の日本語教育プログラムを修了している必要があります。

一方で、技能そのものに関する条件は、2025年6月時点ではまだ正式には発表されていません。

今後の法令整備や出入国在留管理庁からの通知に注意しておく必要があります。

技能実習制度との違い

これまでの技能実習制度と比べると、育成就労制度にはいくつかの違いがあります。

特に注目すべきなのは、日本語能力に関する扱いです。

技能実習制度では、介護分野など一部を除き、日本語能力の要件は原則として設けられていませんでした。

そのため、受け入れ企業との間でコミュニケーション不足によるトラブルが発生することもありました。

これに対して、育成就労制度では、制度の入り口の時点で日本語能力の基準が定められており、最低限の会話力を持った人材だけが対象となります。

また、技能実習制度では「前職要件」や「帰国後の業務従事要件」といった、発展途上国への技術移転を目的とした要件が課されていました。

前職要件とは、日本で従事する業務と同じ職種を母国で経験していることが求められる条件です。帰国後の要件も含め、これらは制度の理念に基づいたものでしたが、実態との乖離が問題視されてきました。

育成就労制度では、このような要件は廃止され、より現実的かつ実践的な枠組みに再構築されています。

つまり、日本国内の人手不足に対応するため、実際に働きながら育成し、長期的な戦力となる人材を確保することが前提となっています。

育成就労から特定技能1号に移行する要件

育成就労人材として日本で働いている外国人が、さらに長く日本で就労を続けるためには「特定技能1号」への移行が必要となります。

試験の合格が必須

まず必要となるのが、日本語と技能に関する試験の合格です。

育成就労制度では、原則として3年間の就労期間が設けられており、この期間内に日本語能力試験(JLPT)N4レベル相当以上、もしくはJFT-Basicに合格する必要があります。

これにより、日常的な会話や業務上のやり取りに支障がないことが確認されます。

技能に関しては、分野別に定められた特定技能1号評価試験や技能試験を受験することになります。

この2つの試験に合格することで、特定技能1号への移行が認められます。

技能実習制度からの移行との違い

これまでの技能実習制度では、実習2号を良好に修了すれば、特定技能への移行時に試験が免除される仕組みがありました。

一方で、育成就労制度ではこのような免除はなく、すべての移行希望者が試験を受ける必要があります。

育成就労では本人の意向による転籍が可能

育成就労制度では、外国人労働者が自らの意思で転籍できる仕組みが導入される予定です。

従来の技能実習制度では、原則として転籍は認められておらず、やむを得ない理由がある場合のみ例外的に認められていました。

この制限により、職場でのパワハラや劣悪な労働環境に直面しても、外国人労働者が転職できずに苦しむ事例が多くありました。

そのため、育成就労制度では、本人の希望による転籍を可能とする方針が打ち出されています。

以下のような場合に転籍が認められる予定です。

- 転籍先の業務内容が、現在従事している業務と同じ区分であること

- 転籍前の企業で、1年以上かつ2年以下の範囲で定められた期間働いていること

- 日本語能力や技能が一定水準以上であること(詳細は分野ごとに設定される予定)

- 転籍先の企業が、制度の受け入れ要件を満たしていること

これらの条件を満たすことで、本人の意思を尊重しつつ、制度全体の整合性も保てる仕組みとなっています。

こちらも詳細については、今後決定される予定となっています。

監理支援機関とは

これまでの技能実習制度において、実習生や受け入れ企業を支えてきた「監理団体」は、育成就労制度のもとでは「監理支援機関」へと名称が変更されます。

名称が変更されるだけでなく、組織としての独立性や信頼性を高めるための制度改正も予定されています。

監理支援機関の役割は?

新たな制度では、監理支援機関に対して外部監査人の設置などが義務づけられる方向です。

これにより、過去に問題となっていた不正就労や人権侵害を未然に防ぐ体制の強化が期待されています。

また、育成就労制度では、外国人本人の希望による転籍を希望する申出があった際には、監理支援機関が関係機関と連携し、調整や手続きの支援を行う役割を担うことになる予定です。

監理支援機関になるには新たに許可が必要

なお、技能実習制度で監理団体として活動していた組織が、そのまま監理支援機関になることは認められません。

改めて監理支援機関になるための許可申請を行い、審査を受ける必要があります。

申請の受付は制度施行前から始まる予定ですが、具体的な開始日は未定です。

育成就労制度|まとめ

育成就労制度は、日本国内の労働力不足に対応するための制度として、制度設計が大きく見直されています。

外国人就労者が、3年間の育成期間を経て、より高度な技能と日本語力を備えた「特定技能1号」へと進む流れは、従来の制度よりも明確で現実的です。

監理支援機関として関わる団体には、受け入れ先との癒着防止や外部監査体制の導入など、これまでにない厳格な要件が課される予定です。

また、外国人本人の意向による転籍制度の導入や、関係機構との情報連携も強化されることで、制度全体の透明性と柔軟性が向上します。

こうした改正に対応するには、最新情報を把握し、制度への理解を深めていくことが不可欠です。

育成就労制度はまだ詳細が決まっていない部分も多いため、今後の動向に注目しながら、適切な対応を進めていきましょう。