日本の建設業界は、長年の課題である労働力不足を解消するため、外国人労働者の受け入れを積極的に進めています。

その主な制度の一つが「特定技能」という在留資格です。

この制度は、日本の産業界で即戦力となる外国人材を対象としており、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分が存在し、それぞれに求められる技能レベルや職務経験が異なります。

特定技能1号は、一定の基本的な技能を持つ外国人を対象としており、在留期間には上限が設けられています。

一方、特定技能2号は、より高度な専門技能と、建設現場での指導経験を持つ外国人向けの資格です。

在留期間の上限はなく、条件を満たせば家族の帯同も認められるため、日本での長期就労を希望する外国人にとって大きな魅力となる資格と言えるでしょう。

しかしながら、特定技能2号の取得は容易ではありません。高度な実務経験が求められる上、専門的な試験に合格する必要があります。

この記事では、特定技能1号と2号の違いや特定技能2号の取得要件、試験内容、効果的な対策方法まで詳細に解説します。

建設分野における特定技能2号とは

日本の建設業界では、深刻な人手不足を背景に、外国人材の受け入れが重要な課題となっています。

その解決策として導入されたのが「特定技能」制度であり、これは特定の技能や知識を有する外国人が、建設業をはじめとする特定産業分野で就労するための在留資格です。

特定技能には1号と2号の区分があり、特定技能2号は、1号より高度な技能と豊富な実務経験を持つ外国人材が対象となる資格です。

特定技能1号と2号の在留資格の違い

特定技能1号と2号の最も顕著な違いは、要求される技能水準と在留資格に関する条件です。

- 在留期間と家族帯同の可否

-

特定技能1号の在留期間は最長5年と定められており、原則として家族を日本に呼び寄せることは認められていません。

特定技能2号には在留期間の上限がなく、家族の帯同が認められています。

この制度により、特定技能2号の資格を持つ外国人材は、日本において長期的なキャリア形成と安定した生活基盤を築くことが可能となります。

- 必要な技能レベル

-

特定技能1号では、指示された基本的な作業を支障なく遂行できる程度の知識や技能が求められます。

これに対し、特定技能2号では、熟練した技能に加えて、建設現場における作業員の指導や、工事全体の工程管理を行う能力が不可欠となります。

そのため、特定技能2号の取得には、実務経験に加えて、現場におけるリーダーシップを発揮した経験が重視されます。

具体的には、班長や職長といった立場で現場を牽引した経験が求められます。

- 受け入れ企業の支援

-

特定技能1号の外国人は、来日直後で日本の生活習慣や文化に不慣れな場合が多いため、受入れ企業や登録支援機関による生活面でのサポートが求められます。

例えば、住居の確保、行政手続きのサポート、日本語学習の支援などが含まれます。

一方、特定技能2号の外国人は、既に日本での生活や業務に一定程度順応しているとみなされるため、このような手厚い支援は原則として不要とされています。

このように、特定技能2号は、より高度な技能と豊富な経験が要求される一方で、在留期間や家族帯同の面で大きなメリットがあります。

したがって、日本で長期にわたり活躍したいと考える外国人材にとって、キャリアアップの目標となりうる魅力的な資格と言えるでしょう。

特定技能1号と2号の業務内容の違い

特定技能1号と2号では、担当する業務の範囲や役割に明確な違いがあります。

- 特定技能1号の業務内容

-

特定技能1号の外国人は、建設現場において、基本的に上長や指導者の指示のもと、各種作業に従事します。

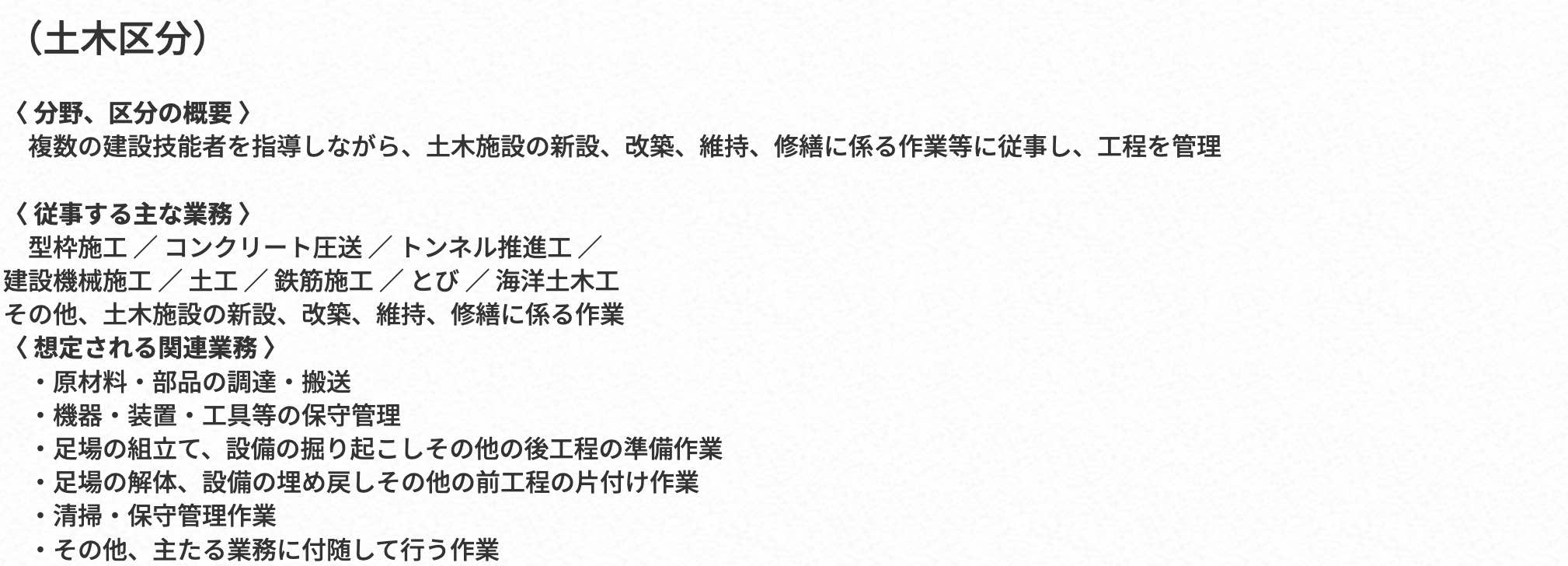

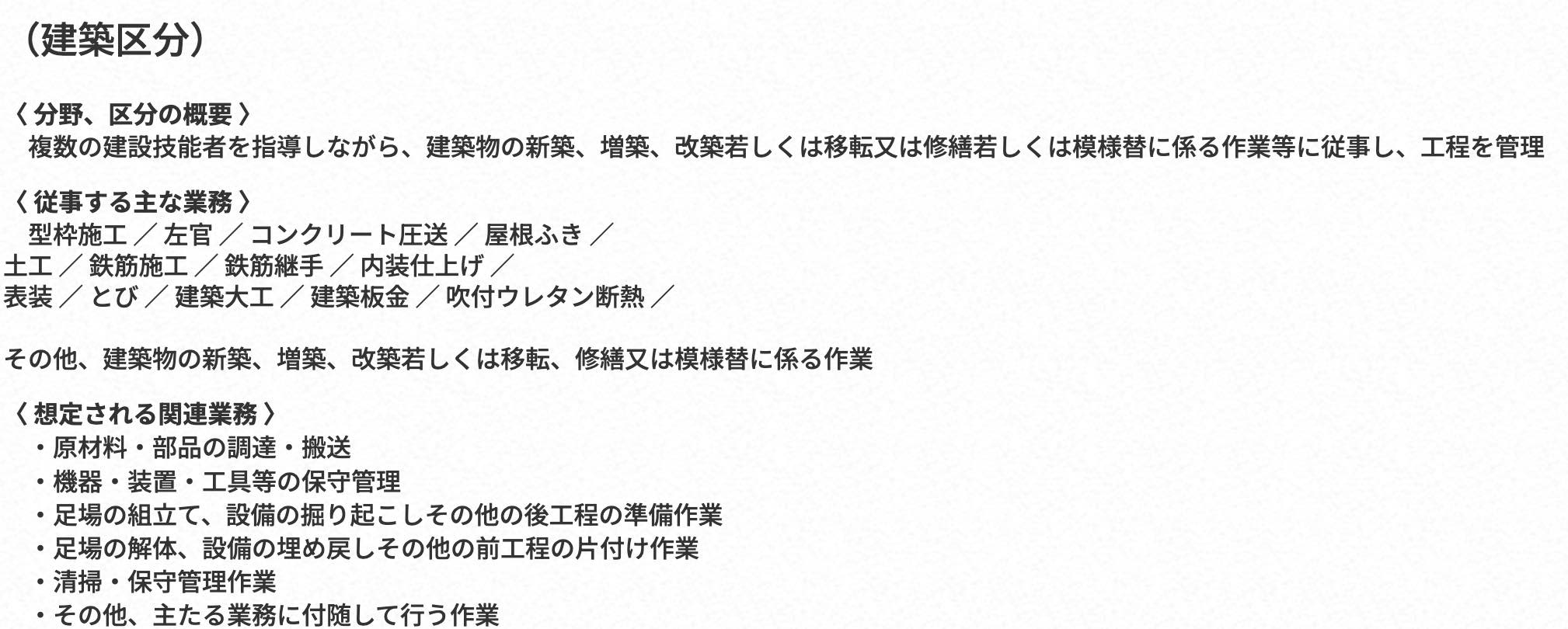

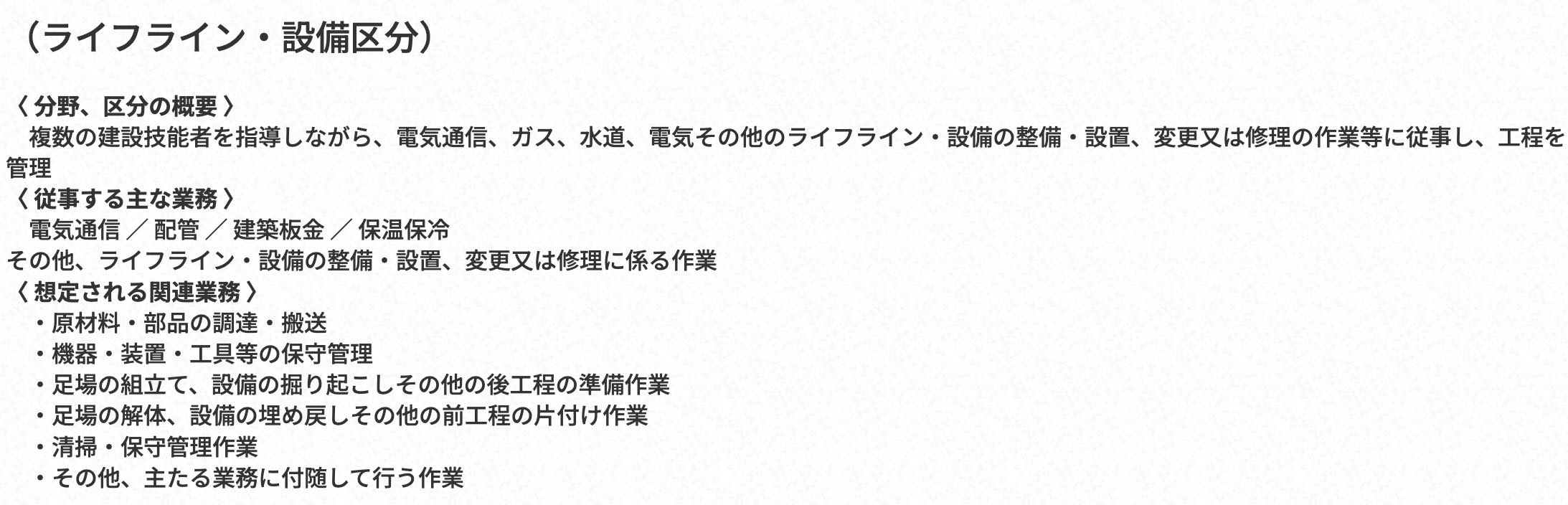

業務の区分は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3分野に大きく分類されており、各々の専門分野で培った技能を活かしながら業務を行います。

作業例としては、土木分野では鉄筋の組み立てやコンクリート型枠の設置、建築分野では内装の仕上げ作業や建物の塗装、ライフライン・設備分野では配管工事や電気通信設備の設置などが挙げられます。

- 特定技能2号の業務内容

-

特定技能2号の外国人は、特定技能1号と同様の現場作業に加え、班長などのリーダーとして、複数の作業員を指導監督し、工事全体の工程管理を担うことが期待されます。

つまり、単に作業員として業務をこなすだけでなく、現場のリーダーとしてチームをまとめ、工事を円滑に進捗させる重要な役割を担います。

このため、特定技能2号の取得にあたっては、相応の実務経験が不可欠となります。

特定技能1号と2号では、業務内容に明確な線引きがあり、2号では現場を牽引するリーダーシップが求められる点が大きな特徴です。

各分野の具体的な仕事内容は以下のように定められています。

特定技能と技能実習生との違い

特定技能と技能実習は、外国人が日本で働くための制度として比較されることが多いですが、制度の目的や仕組みは根本的に異なります。

- 制度の目的

-

技能実習制度は、日本の進んだ技術や知識を開発途上国へ移転し、国際社会への貢献を目的とした制度です。

したがって、技能実習生は一定期間日本で技能を習得した後、母国へ帰国し、習得した技術を活かすことが前提とされています。

一方、特定技能制度は、日本国内の人手不足を解消することを主目的としており、特に特定技能2号においては、長期的な就労が制度上可能となっています。

- 在留期間と転職の可否

-

技能実習生の在留期間は最長5年間と定められており、原則として期間中の転職は認められていません。

これに対し、特定技能1号・2号では、従事する業務区分が同一であれば転職が可能です。

特に特定技能2号は、在留期間に上限がないため、日本国内で長期にわたりキャリアを継続することが可能です。

- 必要な技能レベル

-

技能実習生は、日本の技能を習得することが主目的であるため、入国時点で高度な技能は必ずしも求められません。

一方、特定技能人材は、特定の業務において即戦力として活躍することが期待されます。

特に特定技能2号では、熟練した技能に加え、現場を管理・指導する能力が不可欠となります。

このように、技能実習制度が「技能を学ぶこと」に重点を置いているのに対し、特定技能制度は「即戦力として働くこと」を目的としている点が、両制度の大きな違いです。

特定技能2号の取得を目指す外国人労働者の中には、技能実習制度を通じて日本での経験を積み重ねてきた人も多く、技能実習を修了した後のキャリアパスとしても、特定技能2号は重要な選択肢となっています。

建設分野の特定技能1号から2号に移行するには

特定技能1号の在留資格を持つ外国人材が、特定技能2号へ移行するためには、一定期間の実務経験を積み、かつ所定の技能試験に合格することが必須要件となります。

特定技能2号は、より高度な技能と現場での指導経験が求められるため、移行にはいくつかのクリアすべき条件が存在します。

ここでは、特定技能2号の取得に必要となる具体的な実務経験の内容、試験の種類と内容、合格率の実態、そして効果的な試験対策のポイントについて詳細に解説します。

必要な実務経験

特定技能2号への移行には、建設現場における一定期間の実務経験が不可欠です。

単に作業をこなすだけでなく、複数の作業員を指導し、工程を管理する班長としての実務経験が重視されます。

建設キャリアアップシステムにおける技能評価基準において、レベル3相当の班長経験を有することが要件となる場合があります。

職種によって求められる経験年数は異なりますが、一般的には半年から3年以上の実務経験が目安とされています。

以下に詳しいガイドラインが掲載されています。

参考:国土交通省|建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について

建設分野における試験

特定技能1号から2号への移行には、実務経験の要件を満たすことに加え、建設分野の特定技能2号試験に合格する必要があります。

この試験は、国土交通大臣の指定試験機関である建設技能人材機構(JAC)が実施する「建設分野特定技能2号評価試験」と、厚生労働省が所管する国家検定である職業能力開発協会の「技能検定1級」のいずれかに合格することで要件を満たすことができます。

建設分野特定技能2号評価試験の概要

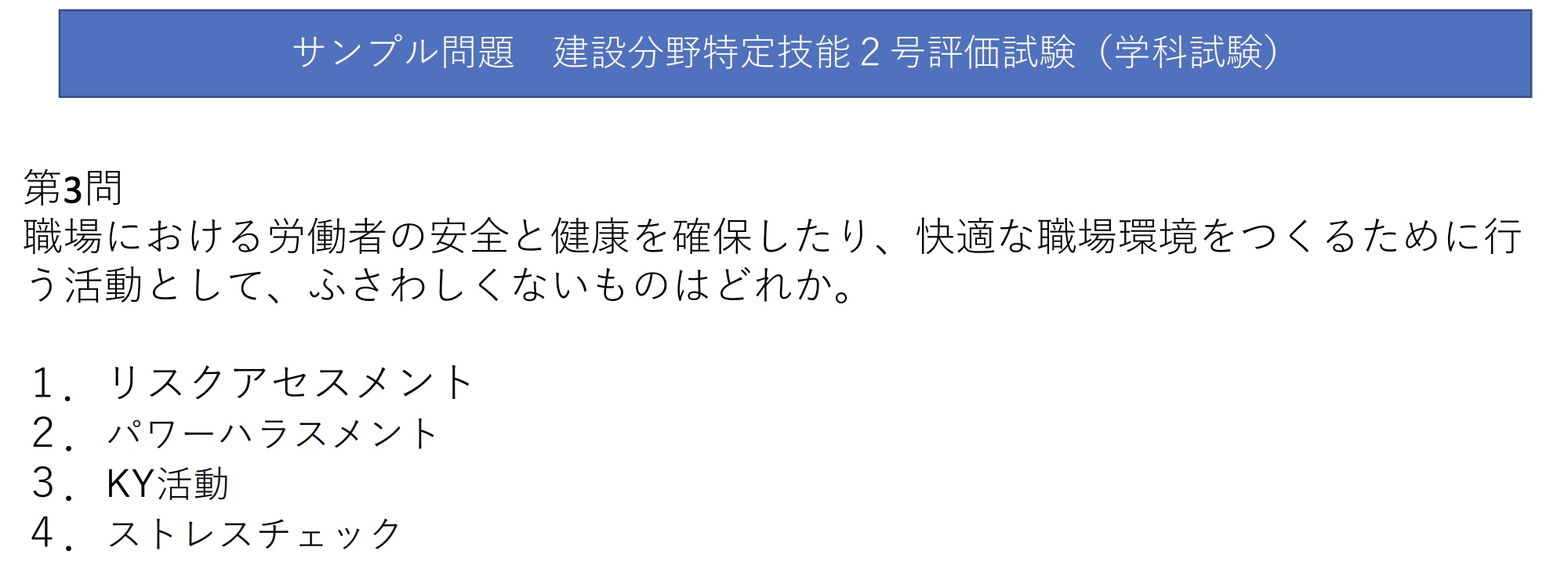

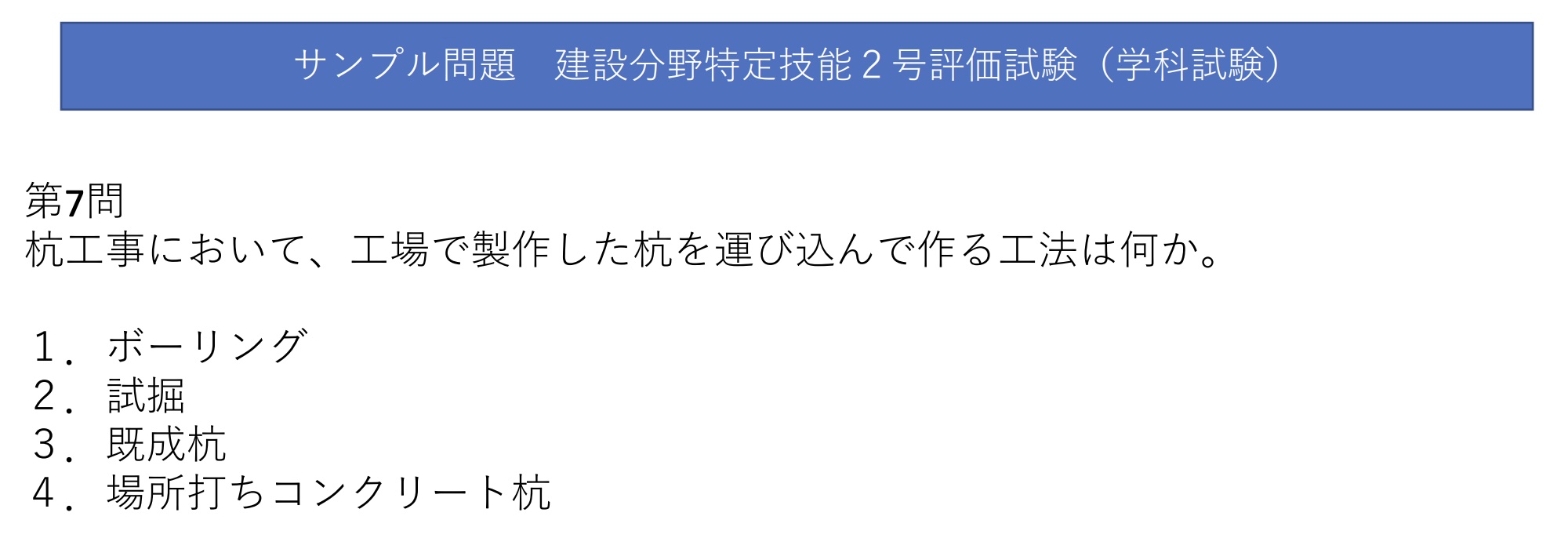

試験は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分ごとに実施され、それぞれの分野で専門性の高い試験が実施されます。

試験はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式で行われ、試験は全て日本語で実施されます。

- 問題数: 学科試験40問・実技試験25問

- 試験時間: 合計100分(学科試験60分、実技試験40分)

- 合格基準: 正答率75%以上

この試験は、単に技術力があるかどうかだけでなく、建設現場で適切な判断を下し、安全かつ効率的に業務を遂行できる能力を総合的に評価するものです。

特定技能2号の試験は、特定技能1号の試験と比較して、より高度な専門知識や技能が要求されるため、合格率は決して高くありません。

2024年9月に実施された試験の合格率は以下の通りです。

建設分野特定技能2号評価試験の対策方法

特定技能2号評価試験に確実に合格するためには、効果的な対策を講じることが不可欠です。

- 公式テキストを最大限に活用する

-

建設技能人材機構(JAC)は、試験範囲を網羅した公式テキストを無償で公開しています。

試験対策の第一歩として、まずはこのテキストを入手し、試験範囲全体をしっかりと把握することから始めましょう。

- 参考資料や過去問、サンプル問題を積極的に活用する

-

特定技能2号試験は、全て日本語で実施されるため、試験問題を正確に理解する日本語能力が求められます。

特に外国人受験者にとっては、日本語での試験自体が大きなハードルとなることもあります。

過去のサンプル問題や類似問題集などを活用し、試験の形式や出題傾向に慣れておくことが重要です。

また、JACのウェブサイトでは、英語、ベトナム語、インドネシア語など、多言語に対応した参考資料も提供されています。

母語で学習できる教材を活用することで、効率的に学習を進めることが可能です。

日本語カフェでは、特定技能対策講座を開講中です。

必要な知識を効率よく学べるので、特定技能試験に確実に合格したい人におすすめです。

建設分野の特定技能2号のまとめ

建設分野の特定技能2号は、特定技能1号と比較して、より高度な専門スキルと豊富な実務経験を持つ外国人材に与えられる在留資格です。

この資格を取得することで、在留期間の制限がなくなり、配偶者や子供の帯同も可能となるため、日本での長期的なキャリア形成が現実的な目標となります。

しかしながら、その分、求められる要件は厳格であり、班長としての実務経験や、特定技能2号評価試験、または技能検定1級のいずれかの試験への合格が必須となります。

試験の合格率は決して高くなく、特に建設分野特定技能2号評価試験では、正答率75%以上が合格基準となるなど、十分な準備が不可欠です。

今後、日本で長期にわたり安定して働くことを希望する外国人労働者にとって、特定技能2号は非常に魅力的な選択肢となることは間違いありません。

着実に経験を積み重ねて万全な試験対策を行い、特定技能2号の取得をぜひ目指してください。