近年、日本で働く外国人材への注目が高まる中、特定技能制度を活用した採用方法を知りたいと考える人も増えています。

特に初めての場合、どこで募集したらよいのか、その後の進め方はどうしたらよいのか、など不安を感じることも多いのではないでしょうか。

そんな時に参考になるのが、公共の職業紹介機関であるハローワークです。

この記事では、特定技能制度の概要から、ハローワークを通じた採用の方法、注意点を分かりやすく解説します。

ハローワークで特定技能外国人を採用できる?

ここでは、特定技能制度の基本と、ハローワークを通じた採用の可否について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、一定の専門的な技能を持つ外国人が日本で就労することを可能とする在留資格の一つです。

この制度は、深刻な人手不足が続く特定の産業分野において、即戦力となる外国人材の受け入れを目的としています。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、多くの企業が活用しているのは前者です。

1号では、建設、農業、介護、外食など16の業種において、最大5年間の就労が認められています。また、在留期間中は企業が一定の支援を提供する義務もあります。

この制度を利用することで、企業は即戦力となる外国人を比較的スムーズに受け入れることが可能になります。

技能実習を修了した人材や、分野ごとの試験に合格した外国人が対象となるため、実務的な能力を備えた人材を採用しやすいのも特徴です。

特定技能1号の対象は、以下の16分野です。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設業

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車運送業

- 鉄道

- 林業

- 木材産業

ハローワークで採用できる

ハローワークを通じて、特定技能の外国人を採用することは可能です。

ハローワークは全国に設置された公共職業安定所であり、仕事を探す人と人材を探す企業の橋渡しを行う公的機関です。

厚生労働省が運営しており、求人情報の登録や職業紹介のサービスをすべて無料で利用できます。

外国人の採用についても、在留資格に応じて職業紹介が行われており、特定技能のように就労が認められた資格を持つ外国人であれば、問題なく求人に応募することが可能です。

実際、日本国内に居住している外国人の中には、特定技能への移行を目指す技能実習生や、すでに特定技能の在留資格を取得済みで転職先を探している人も少なくありません。

ただし、外国人を採用する場合には、求人票の記載内容や面接対応に注意が必要です。

国籍を理由にした差別的な表現や選考は許されず、スキルや経験に基づいた公正な採用を行う必要があります。

ハローワークで特定技能外国人を採用する際の注意点

ハローワークは便利な採用手段ですが、特定技能外国人を採用する場合にはいくつかのルールや配慮が求められます。

ルールを正しく理解しておかないと、手続きが進まなかったり、トラブルにつながるおそれもあります。

外国人のみを対象にする求人は出せない

ハローワークに求人を出す際には、外国人だけを対象にした募集はできません。

求人内容に「外国人限定」や「外国人のみ可」といった記載があると、公平な採用機会を損なう恐れがあるため、受付ができなくなります。

国籍や人種を条件にするのではなく、業務に必要なスキルや資格、経験などを基準に求人を作成しましょう。

たとえば「日本語能力試験N3程度の会話力が必要」や「特定技能1号の在留資格を保有していること」など、客観的な要件を示すことが求められます。

これは、応募者に対して適正な評価を行うためだけでなく、採用後のトラブルを防ぐうえでも重要なポイントです。

求人票は外国人にも分かりやすいように作成する

求人票の内容は、日本人向けであっても分かりやすさが求められますが、特定技能外国人に対してはさらに丁寧な情報提供が必要です。

仕事内容、労働条件、勤務時間、福利厚生などについて、できる限り具体的に記載するようにしましょう。

また、外国人が誤解しないように、報酬に関しては「基本給」「手当」「総支給額」などを分けて明記しましょう。

可能であれば、多言語での記載や翻訳のサポートも検討すると、より安心して応募してもらいやすくなります。

特定技能の要件を満たしているか確認する

特定技能外国人を採用するにあたっては、応募者がその在留資格の要件を満たしているかどうかを事前に確認する必要があります。

たとえば、技能実習を修了した外国人や、特定技能評価試験に合格した人であれば採用が可能です。

一方で、留学生が卒業後に特定技能として働く場合には、該当する分野の試験に合格していることが前提となります。

また、転職を希望する特定技能人材であっても、前職と同一の業種・職種である必要があり、業種が異なる場合は新たに試験を受けなおさなければなりません。

採用時点で要件を満たしていない場合、在留資格の取得ができず、結果として雇用まで至らないケースも考えられます。

そのため、面接前後の段階で、必要な書類や試験の合格証などをきちんと確認しておくことが重要です。

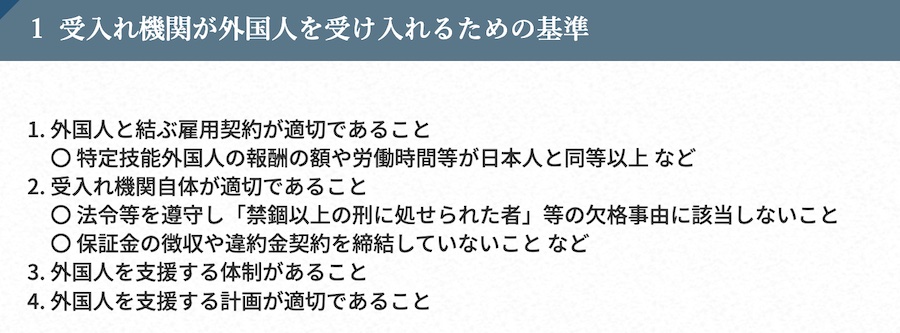

受け入れる企業側の条件も満たす必要がある

特定技能外国人を雇用する際は、受け入れる企業側にも条件があり、以下のような要件や記義務を満たす必要があります。

受け入れる企業に求められる条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定技能外国人を採用する際の手続き

特定技能外国人の採用には、日本人の雇用とは異なる独自の手続きが必要です。

契約を結んだからといってすぐに働けるわけではないため、事前に一連の流れを理解し、計画的に進めることが求められます。

在留資格の申請を行う

採用後、まず対応すべきなのが在留資格の申請です。

特定技能で働くには、外国人本人が該当分野の技能試験や日本語能力試験に合格している必要があります。

そのうえで、企業側は本人の書類、企業の情報、業種に関する書類などを揃えて入国管理局へ提出します。

審査には通常1.5か月から3か月程度かかるため、早めの準備が欠かせません。

書類の不備等があるとさらに時間を要するため、内容をしっかり確認しましょう。

特定技能協議会への入会が必須

2024年6月からの制度改正により、在留資格申請の前に、企業は分野ごとに設置された特定技能協議会への加入が義務付けられました。

協議会は、外国人労働者の就労状況や支援体制を確認する機関であり、加入後は定められたガイドラインを守って運用する必要があります。

この手続きを行わないと、そもそも在留資格の申請自体が受理されないため、忘れずに対応しましょう。

住居や生活支援の準備も重要

外国人が日本での新しい生活を安心して始められるよう、住居の確保や生活インフラの整備も採用手続きの一部として考えておく必要があります。

たとえば、アパートの契約支援、水道・ガス・電気の開通、銀行口座の開設などが含まれます。

特定技能制度では、こうした生活支援の提供が法律で義務づけられているため、計画的に進めましょう。

対応が難しい場合は登録支援機関の活用を

特定技能外国人の受け入れに関する手続きや支援業務をすべて自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に業務を委託するという選択肢もあります。

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に正式に認可された法人や団体で、特定技能外国人に対する支援を代行できる立場にあります。

たとえば、住居の手配、公的手続きの同行、生活オリエンテーション、日本語学習の案内など、企業が負担に感じやすい部分を包括的に支援してくれます。

支援の質や対応範囲は機関によって異なるため、契約前にサポート内容や費用の確認をしっかり行うことが大切です。

このような外部の専門機関を活用することで、初めて外国人を受け入れる企業でも、制度に沿った適切な対応がしやすく、安心して雇用を進めることができます。

【事例紹介】ハローワークを通じて特定技能外国人を採用

宮崎県のとある農場では、季節によって人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用して人材を確保することを検討しました。

初めは制度に詳しくなかったものの、地元のハローワークに相談し、求人を出すところからスタートしました。

求人内容には、ビニールハウスでのトマトの収穫・選別・出荷作業など、実際の業務を具体的に記載。

また、外国人の場合は特定技能1号の在留資格が必要、日本語での基本的なコミュニケーションが可能であることなども条件に含めました。

数週間後、技能実習を修了し、特定技能への在留資格変更を希望していたベトナム出身の応募者がハローワーク経由で紹介され、書類確認と面接を経て採用が決定しました。

採用後の手続きや生活支援などについては、対応に不安があったため、地元の登録支援機関に支援を依頼しました。

住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の案内、公共機関への同行などを支援機関が担うことで、農場側の負担は大幅に軽減されました。

ハローワークで特定技能外国人の採用まとめ

特定技能制度は、日本の人手不足が深刻な分野において、実務能力を備えた外国人材を受け入れるための制度として注目されています。

中でも、ハローワークは信頼性が高く、求人手続きから職業紹介まで無料で利用できるため、特定技能外国人の採用に活用しやすい公的機関です。

ただし、外国人を対象とする場合には、求人の出し方や面接対応などに一定のルールがあります。

特定技能の在留資格を満たしているかどうかの確認はもちろん、採用後も住居の確保や生活支援など、企業・団体として果たすべき責任があります。

対応が難しい場合は、登録支援機関に委託する方法も有効です。

支援業務を外部に任せることで、制度に沿った適切な受け入れ体制を整えることができます。

初めて外国人材の採用に取り組む方にとっても、ハローワークの活用と制度の理解があれば、安心して特定技能人材の受け入れを進めることができるでしょう。