絵本は、日本語学習の中級者にとって、語彙や文法を学びながら楽しく日本語に触れられる貴重な教材です。

可愛らしいイラストと簡潔な文章の組み合わせが人気の絵本は、初心者から中級者にとって理想的な学習ツールと言えます。

しかし、ただ絵本を読むだけでは学習効果を最大限に引き出すことはできません。

この記事では、中級者が絵本を使って勉強する際に押さえておきたいポイントと、学習効果を高める活用法について解説します。

中級者が絵本を選ぶときのポイント

中級レベルの日本語学習者にとって、絵本は語彙力、読解力、そして何より楽しく日本語に触れる絶好の教材です。

しかし、ただ絵本を手にとれば良いというわけではありません。適切な絵本を選ぶことで、学習効果は大きく変わります。

興味のあるテーマや情報を選ぶ

学習意欲を維持する上で、これは最も重要なポイントと言えるでしょう。

自分の好きなこと、例えば食べ物、動物、乗り物、宇宙、歴史、日本の文化や行事など、興味のあるテーマの絵本を選びましょう。

興味があれば、多少難しい言葉が出てきても、辞書を引いたり意味を推測したりするモチベーションを保てます。

また、好きなテーマであれば、内容を理解しやすく、記憶にも残りやすいです。

少し難しいレベルの本を選ぶ

あまりにも簡単な絵本では、新しい発見が少なく、学習効果は薄れてしまいます。

逆に、難しすぎる絵本では、挫折してしまう可能性があります。

目安としては、ページに数個程度、知らない単語や表現が出てくるレベルの絵本が良いでしょう。

知らない言葉に出会うことは、語彙力を伸ばすチャンスです。

ただし、文脈や絵から意味を推測できる程度の難易度を選びましょう。

絵が豊富なものを選ぶ

絵本の大きな魅力は、絵と文章が一体となっていることです。

絵が多い絵本は、文章の意味を視覚的に補強し、文脈を理解する大きな助けとなります。

特に、抽象的な表現や比喩表現が多い絵本では、絵が意味を理解する鍵となります。

絵と文章を照らし合わせながら読むことで、単語や表現の意味を推測する力も養われます。

中級者向けのおすすめ絵本10選

「はらぺこあおむし」(作:エリック・カール、翻訳:もり ひさし)

カラフルなイラストが特徴の「はらぺこあおむし」は、食べ物や曜日、数の数え方などの日本語を学ぶのに適しています。

文章は少し長めで、成長していくあおむしの姿が丁寧に描かれています。

日本語で曜日や数字の練習ができるほか、食べ物に関連する単語も豊富です。

シンプルなストーリーの中に、さまざまな表現が含まれているため、中級者の語彙力アップに役立ちます。

「おおきなかぶ」(ロシア民話、絵:佐藤 忠良)

繰り返しのフレーズが特徴の昔話で、「うんとこしょ、どっこいしょ」といった日本語の音のリズムを感じられます。

大きなカブをみんなで一緒に引っこ抜こうとするシーンが繰り返されるので、リズムよく読むことができ、日本語の表現を自然に身につけられます。

登場人物が多く、それぞれが協力する姿が描かれており、物語の内容も理解しやすいです。

日本語の動詞や助詞の使い方を学ぶのにも役立つ一冊です。

「はじめてのおつかい」(作:筒井 頼子、絵:林 明子)

5歳の女の子が一人でおつかいに挑戦する物語で、ストーリー性があり、日常生活の表現が多く含まれています。

文章は初心者向けに比べて長くなりますが、語り口は優しく、日本語のリーディングの練習にも適しています。

緊張したり頑張ったりする女の子の心情が丁寧に描かれており、感情表現や日常会話のフレーズを学ぶことができます。

リアルな場面描写もあり、日本の生活文化に触れることができる絵本です。

「ねずみくんのチョッキ」(作:なかえよしを / 絵:上野紀子)

「ねずみくんのチョッキ」は、その温かい物語と可愛らしいキャラクターで、多くの読者に愛されています。

この絵本は、友情の大切さや、時には自分の気持ちを主張することの重要性をさりげなく教えてくれます。

また、他の人とのやりとりの中で起こるジレンマや感情の動きも描かれており、小さな子どもだけでなく大人にも心に響く部分があります。

シンプルで短い文章が多い絵本です。

「バムとケロ」シリーズ(作:島田 ゆか)

バムとケロという犬とカエルのキャラクターが登場するシリーズで、物語はユーモアにあふれています。

文章が長めで、細かい描写や会話が豊富に含まれているため、中級者にとっては良い練習素材です。

キャラクターの個性や、物語の展開が面白く、日本語を楽しく学べます。

絵本の中には、細かいイラストが隠れているので、注意深く観察しながら読み進める楽しさもあります。

日本語表現の幅を広げるのに最適です。

「どうぞのいす」(作:香山 美子、絵:柿本 幸造)

山の中に置かれた「どうぞのいす」を巡って起こる、動物たちの心温まる物語です。

優しい言葉遣いとシンプルな文章が特徴ですが、繰り返しの要素と登場する動物たちのやりとりが面白く、少し長めの文章を読む練習に向いています。

日本語の「どうぞ」や「ありがとう」といった、丁寧な言葉や思いやりのある表現を学べます。

物語の展開がほのぼのとしており、日本語学習が楽しくなる絵本です。

「ねないこだれだ」(作:せな けいこ)

夜遅くまで寝ない子どもが幽霊に連れて行かれるという、少し怖いけれど面白い絵本です。

物語のリズムが良く、日本語の音の響きを楽しみながら学ぶことができます。

文章は短いですが、繰り返しのある表現や擬音語が多く、日本語独特の言い回しに慣れることができます。

物語の中に登場する夜や幽霊に関する語彙も増やせます。

独特の切り絵スタイルのイラストが印象的で、視覚的にも楽しめます。

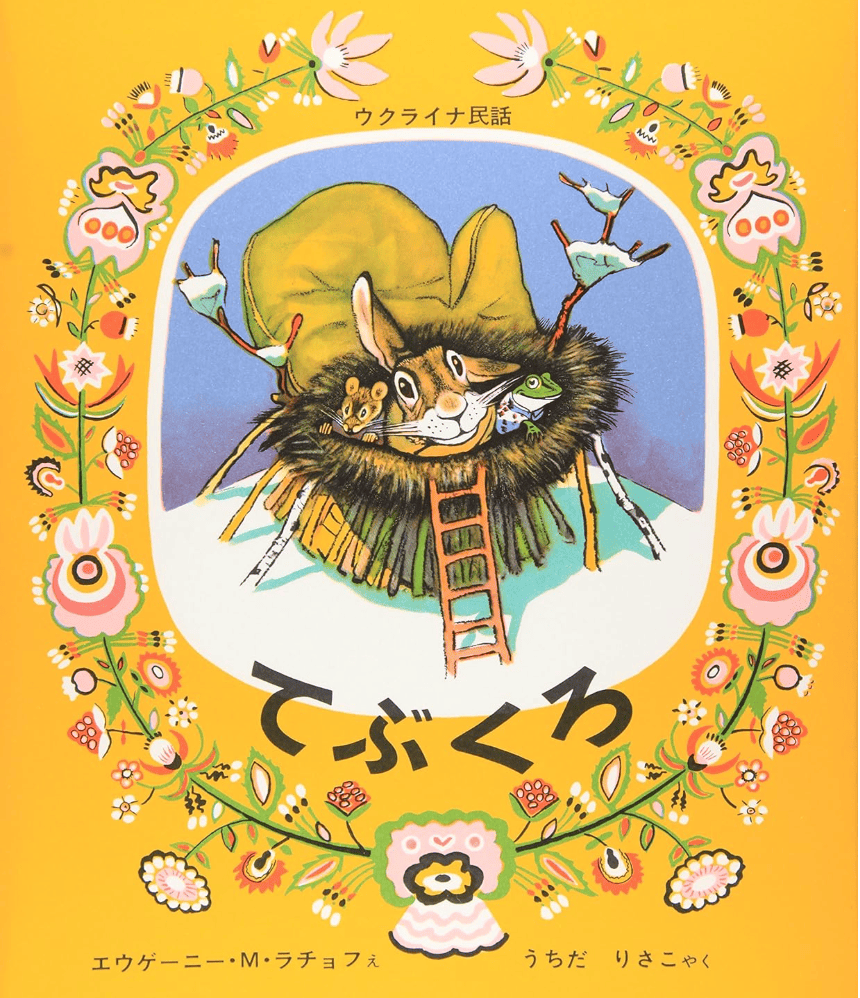

「てぶくろ」(ウクライナ民話、絵:エウゲーニー・M・ラチョフ)

落ちている手袋の中に、さまざまな動物が次々と入っていくという物語です。

文章は繰り返しの表現が多いですが、動物の種類や会話が増えていくため、読み応えがあります。

日本語の動物の名前や自然の語彙を学べる内容です。

物語はユーモラスで、ページをめくるたびにどんな動物が登場するのかワクワクするような楽しさがあります。

登場する動物たちのやりとりも面白く、学習者の興味を引きます。

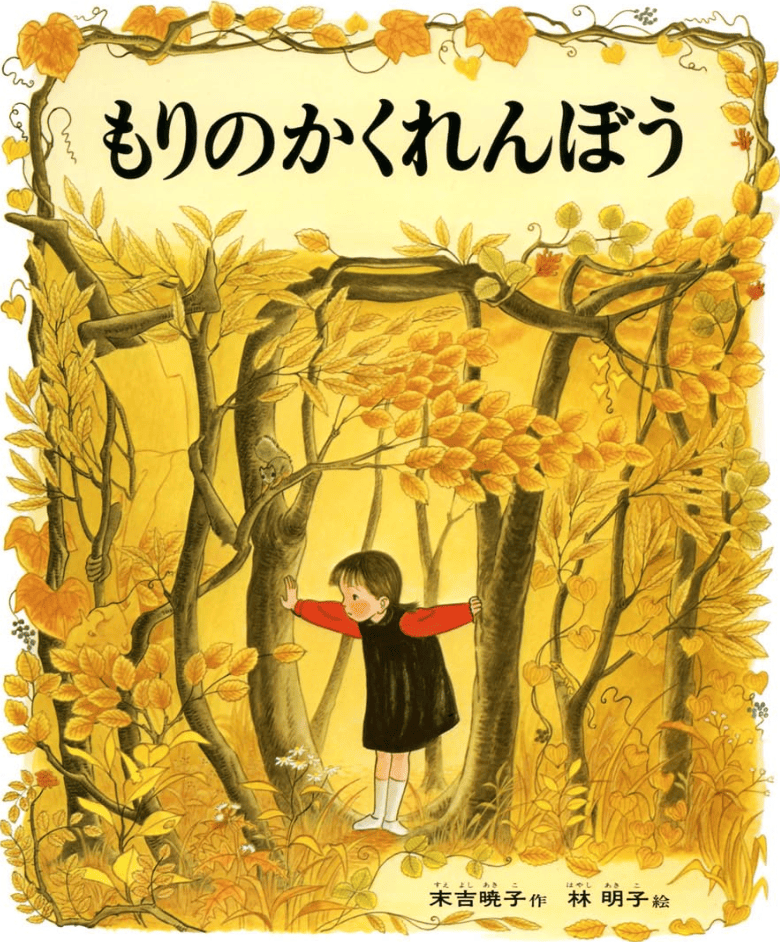

「もりのかくれんぼう」(作:末吉 暁子、絵:林 明子)

森の中で隠れている動物たちを探す絵本で、言葉とイラストをリンクさせて楽しむことができます。

絵をじっくり見て動物を探しながら読むことで、日本語の語彙や表現を学べます。

文章は比較的長く、自然に関する描写が豊富なので、中級者にとっては適度なチャレンジになります。

観察力を養いながら、動物や自然に関する日本語を楽しく習得できます。

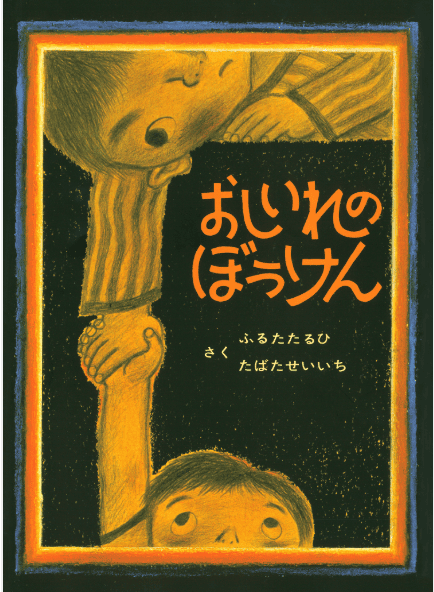

「おしいれのぼうけん」(作:古田足日、絵:田畑精一)

物語は、保育園の子どもたちと厳しいけれど優しい保育士が織りなす日常を背景に展開します。

いたずらをした子どもたち、さとしとあきらは、保育士の先生に言いつけられ、物置として使われている「おしいれ」に入れられます。

しかし、このおしいれにはただの物置ではない秘密が隠されています。

暗いおしいれの中で、二人は不思議な冒険の世界に入り込み、巨大なねずみに追いかけられたり、知恵を使って危機を乗り越えたりするスリリングな展開が続きます。

中級者にはやや長めの文章ですが、日常に関連する語彙を学ぶことができます。

日本語中級者向け:絵本を使った学習方法

効果的な学習方法を実践することで、絵本から最大限の学びを得ることができます。

まずは全体を読んでみる

最初から細かい部分にこだわらず、まずは絵を見ながら物語全体の流れを把握しましょう。

ストーリーの大まかな内容を理解することで、その後の学習がスムーズに進みます。

この段階では、何かわからない単語があっても気にせず、読み進めてみましょう。

気になる単語や表現をチェック

知らない単語や気になる表現が出てきたら、線を引いたり付箋を貼ったりしてチェックしておきましょう。

後でまとめて調べることで、効率的に語彙力を強化できます。

この時、単語だけでなく、表現や文法的な特徴も意識すると、より深い学びにつながります。

辞書や翻訳サイトを活用

チェックした単語や表現の意味を辞書や翻訳サイトで調べます。

重要なのは、単に意味を覚えるだけでなく、文脈の中でどのように使われているかを意識することです。

例文なども参考にすると、より理解が深まります。

また、類義語や対義語も一緒に調べると、語彙のネットワークが広がり、記憶にも定着しやすくなります。

音読をする

声に出して読むことで、発音やイントネーションの練習になります。

登場人物になりきって読んでみるのも楽しいです。

音読することで、文章のリズムや流れも感じ取ることができ、読解力向上にもつながります。

可能であれば、自分の音読を録音して、後で聞き直してみるのも良い練習になります。

内容について考えてみる

絵本のテーマや登場人物の気持ちなどを考えてみましょう。

日本語で感想を書いてみるのも良い練習になります。

登場人物の心情を想像したり、物語の背景について考察したりすることで、読解力が深まります。

また、自分の言葉で感想を書くことで、表現力も向上します。

まとめ|中級者におすすめの絵本

絵本を使った日本語学習は、楽しみながら効果的にスキルを向上させる方法の一つです。

興味のあるテーマを選び、適度な難易度の絵本に挑戦することで、モチベーションを維持しつつ新しい語彙や表現に触れることができます。

また、絵本の特徴である豊かなイラストを活用することで、文脈を理解する力も養われます。

もっとたくさんの絵本を読んでみたい方は、書店のサイトを検索してみるのがおすすめです。

ぜひこの記事で紹介したポイントを活用して、楽しく日本語学習を進めていきましょう。