外国人労働者の受け入れが進む中、日本で働く外国人にとって「税金」は避けて通れないものです。

日本で働いて収入を得る以上、納税の義務があることを理解しておく必要があります。

特に住民税や所得税といった基本的な税金は、日本人と同じように課税対象となります。

また、税金の負担だけでなく、税制に関わる手続きや取り決めについても正確に把握することが求められます。

たとえば、租税条約の適用によって一定の条件を満たせば税金が免除されるケースもあり、国によって対応が異なる点は重要です。

さらに、退職や帰国の際には住民税の一括徴収や納税管理人の設置など、特有の対応が必要になる場面もあります。

このような制度を正しく理解していないと、税金の未納や滞納といった問題につながり、それが在留資格の申請や更新にまで影響する可能性があります。

雇用する企業側も特別徴収義務者としての責任を果たさなければ、行政から指導や罰則を受けることにもなりかねません。

本記事では、外国人労働者にかかる税金の概要から、税金が免除される特例、退職・帰国時の対応などについて解説します。

外国人労働者にも税金はかかる?

日本で働く外国人労働者も、日本人と同じく税金を納める義務があります。

働いて収入を得る以上、その対価には税金が発生するという仕組みは、日本国籍かどうかに関係ありません。

日本に住所があるか、1年以上日本に住んでいる場合は居住者とされ、原則としてすべての所得に対して課税されます。

さらに、企業にも責任が課せられています。企業は特別徴収義務者として、従業員の給与から住民税を天引きし、自治体に納める義務があります。

この手続きを怠ると、企業自体が罰則を受ける可能性もあるため、十分な注意が必要です。

このように、日本で働く外国人であっても、税金は避けられない義務です。

外国人労働者が支払う税金

日本で働く外国人労働者は、基本的に日本人と同じく税金を支払う義務があります。

その中でも代表的なのが、住民税と所得税です。

住民税

住民税とは、都道府県や市区町村が提供する公共サービスの財源として課される地方税です。

この税金は、1月1日時点で日本に住所がある人に課税されます。

課税額は前年の所得の金額を基に計算され、会社が給与から自動的に天引きして市区町村に納めます。

ただし、日本に1年以上住んでいない場合は、前年の所得がないため課税はされません。

所得税

所得税は、1年間のすべての所得に対して課される国税です。

主に給与所得に対して発生しますが、他の収入がある場合も対象となります。

会社員であれば、毎月の給与から源泉徴収され、年末には年末調整で過不足が精算されます。

居住者として認定された外国人労働者には、日本人と同様に配偶者控除や扶養控除などの制度が適用されます。

租税条約により税金が免除されるケース

日本と母国との間に「租税条約」が締結されている場合、場合によっては日本での税金が免除されることがあります。

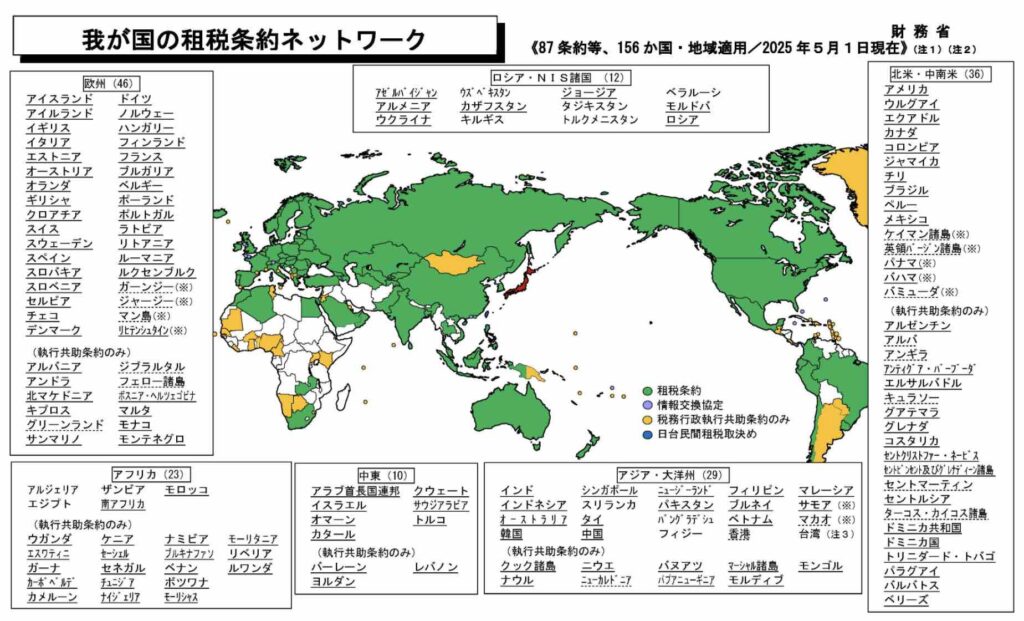

租税条約とは

租税条約とは、二重課税の防止や脱税・租税回避の防止などを目的として、日本と他国の間で結ばれる協定です。

たとえば、ある外国人労働者が母国でも日本でも同じ所得に対して課税された場合、両国で二重に税金を支払うことになってしまいます。

こうした状況を避けるため、国際間で租税の調整ルールが設けられています。

この制度は、日本で働く外国人の税金にも関係しており、母国と日本の間で条約が結ばれている場合、条約に従って対応する必要があります。

2025年5月1日時点で、以下の156か国と租税条約が結ばれています。

例えば、以下の国の外国人に対しては、条件付きで税金が免除されます。

- フィリピン

-

年間1,500米ドルまでの所得について、3年間限定で免税が認められています。

- タイ

-

実習を目的とした収入が、生活や教育に必要な範囲であれば免税対象となります

- インドネシア

-

年間60万円までの所得が、最長5年間免除されます。

- 中国

-

教育、研修、生計に必要な給付や所得であれば免税されることがあります。

- スリランカ

-

年間36万円までの所得に対して所得税が免除される制度があります。

外国人労働者が退職又は帰国する場合の注意点

外国人労働者が退職したり、日本を離れて帰国する際には、税金に関する特別な対応が必要です。

これらを事前に把握しておかないと、あとでトラブルになる可能性があります。

住民税を一括徴収

まず注意すべきなのは、住民税の取り扱いです。

住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されるため、たとえ年度の途中で退職や帰国する場合でも、未納分がある限り支払う義務が残ります。

このとき、企業は最後の給与支給時に、残りの住民税を一括で徴収します。

住民税を支払えない場合

給与額が住民税の未納分に満たない場合や、最終支給日に間に合わない場合は、納税管理人を定めなくてはいけません。

納税管理人は、本人に代わって税金の支払い手続きや書類のやり取りを行う人で、日本国内に住んでいる個人または法人を設定する必要があります。

この手続きは、「納税管理人設定申告書」を住民税を納める市区町村に提出することで認められます。

税金の未納や滞納は在留資格に影響

日本で生活する外国人にとって、税金の支払いは単なる義務ではなく、在留資格に直接関わる重要なポイントです。

税金の未納や滞納があると、在留資格の更新や変更がスムーズに進まない可能性があります。

永住申請に必要な条件

永住権の取得を目指す場合、「法律を守り、安定した生活をしていること」が求められます。

この条件の中には、税金を含む公的義務をきちんと果たしているかどうかが含まれています。

住民税や所得税の納付状況は、入国管理局が審査する際の重要な判断材料となります。

例えば、過去に住民税を数ヶ月滞納していた履歴があると、それだけで審査が不利になることもあります。

納税は単なる経済的責任ではなく、日本で信頼される「生活者」としての評価に関わるからです。

申請時の提出書類にも影響

在留資格の更新や変更を申請する際、多くの場合で納税証明書の提出が求められます。

ここで未納や滞納があると、それが記載されてしまい、審査で不利な判断を受ける可能性が高まります。

なお、「やむを得ない事情」がある場合には事情説明書などを添えて申告することで考慮されることもありますが、それはあくまでも例外的な対応です。

通常は、きちんと税金を納めていることが前提となります。

企業も協力が求められる

税金に関するトラブルは、雇用している企業にも影響する場合があります。

特に、住民税の特別徴収を企業が怠っていた場合、企業側が行政からの指導を受けるケースもあります。

外国人労働者が安心して働き続けられるように、企業としても正確な徴収と納付を行う体制を整える必要があります。

また、退職や帰国前には未納がないかを確認し、必要に応じて納税管理人の手配を支援することも重要です。

外国人労働者にかかる税金まとめ

外国人労働者であっても、日本国内で働く以上は日本の税法に従って税金を納める必要があります。

また、日本と母国との間で租税条約が結ばれている場合には、条件を満たせば税金が免除される場合もあります。

これは経済的な負担を軽減するだけでなく、国際間のルールに基づいて公正な納税を実現するための仕組みです。

また、退職や帰国の際には、未納となる住民税の一括徴収や納税管理人の設定など、特別な対応が必要になる場面もあります。

これを怠ると、企業や本人が行政から指導を受けるだけでなく、外国人本人の在留資格にも影響を及ぼすことがあります。

納税状況は在留資格の審査においても重視されるため、税金の未納や滞納は避けるべき大きなリスクといえるでしょう。

とくに永住申請を目指す外国人にとっては、日頃の納税意識が将来の申請結果を左右することになります。

外国人労働者の雇用に関わるすべての関係者が税制度について正しい知識を持ち、適切な対応をとることが、円滑な雇用関係の維持とトラブル回避につながるでしょう。