近年、日本の多くの業界で人手不足が深刻化しており、その解決策の一つとして「特定技能外国人」の受入れが進められています。

特定技能制度は、一定の技能水準や日本語能力を持つ外国人が日本で働ける制度として、企業にとっても貴重な人材確保の手段となっています。

しかし、特定技能外国人も一般の労働者と同じく、さまざまな事情から退職することがあります。

退職には「企業都合によるもの」と「自己都合によるもの」があり、どちらのケースにおいても企業側には決められた期間で迅速で正確な対応が求められます。

本記事では、特定技能外国人の退職に関わる2つの主なケースに加えて、退職時に企業が提出すべき届出書類やハローワークへの対応のポイントについて、必要な情報をわかりやすく解説します。

特定技能外国人が退職する2つのケース

特定技能外国人が退職するケースは、大きく分けて「企業都合による退職」と「自己都合による退職」の2つがあります。

それぞれのケースによって必要な手続きや注意点が異なるため、事前に内容を把握しておくことが大切です。

企業都合による退職

企業の事情によって、特定技能外国人がやむを得ず退職することがあります。

たとえば、会社の経営状況の悪化や人員削減、業務の再編等により特定技能の職種が不要になった場合などが該当します。

このような退職は非自発的離職とみなされ、企業には大きな責任が伴います。

特定技能制度では、受け入れ機関が特定技能外国人を不当に解雇することを禁じており、特定技能外国人の受け入れ自体が制限されることもあります。

例えば、業績悪化による希望退職の募集や退職勧奨を行った場合、たとえ本人の同意があっても、企業都合の退職と見なされます。

これは、外国人本人の生活基盤に大きな影響を与えるため、制度上も慎重な対応が求められるためです。

企業都合の退職が発生した場合は、所定の書類を14日以内に提出する必要があります。

また、本人が就労継続を希望する場合には、転職支援などの対応も行わなければなりません。

一方で、自然災害や感染症など不可抗力による経営困難であれば、非自発的離職には該当しないケースもあります。

これらの判断は状況によって異なるため、詳細は出入国在留管理庁の運用要領を確認することが望ましいでしょう。

自己都合による退職

特定技能外国人が自らの意思で退職を選ぶことも少なくありません。

たとえば、キャリアアップのために別の企業へ転職する場合や、待遇や職場環境に不満がある場合が代表的です。

また、健康上の理由や家庭の事情で帰国を選択するケースもあります。

このような退職は、本人の判断に基づくため「自己都合退職」となります。

この場合も、企業側は外国人から退職の申し出があった日から14日以内に必要な書類の届出を行わなければなりません。

特に注意したいのは、対応が遅れてしまうと届出が期限を過ぎてしまい、受け入れ機関としての信用が損なわれるおそれがある点です。

さらに、退職後は特定技能外国人本人にも届出の義務があります。

これを怠ると、将来の在留資格の審査で不利になる可能性があるため、企業側からもしっかり案内する必要があります。

退職時に必要な4つの届出

特定技能外国人が退職する場合、所定の届出を期限内に行う必要があります。

これを怠ると、今後の外国人雇用に支障が出ることもあるため、正確かつ迅速な対応が求められます。

ここでは、退職時に必要となる4つの主要な届出書類について、それぞれの役割や提出時の注意点を解説します。

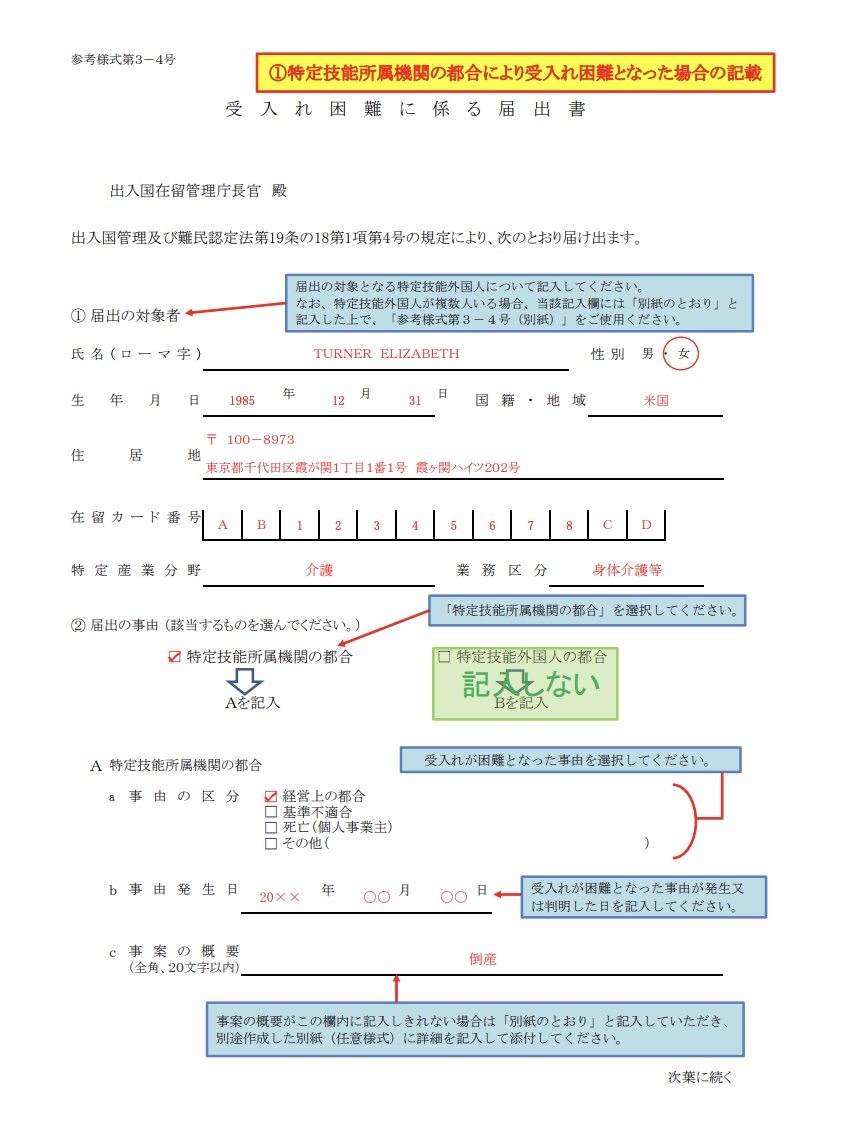

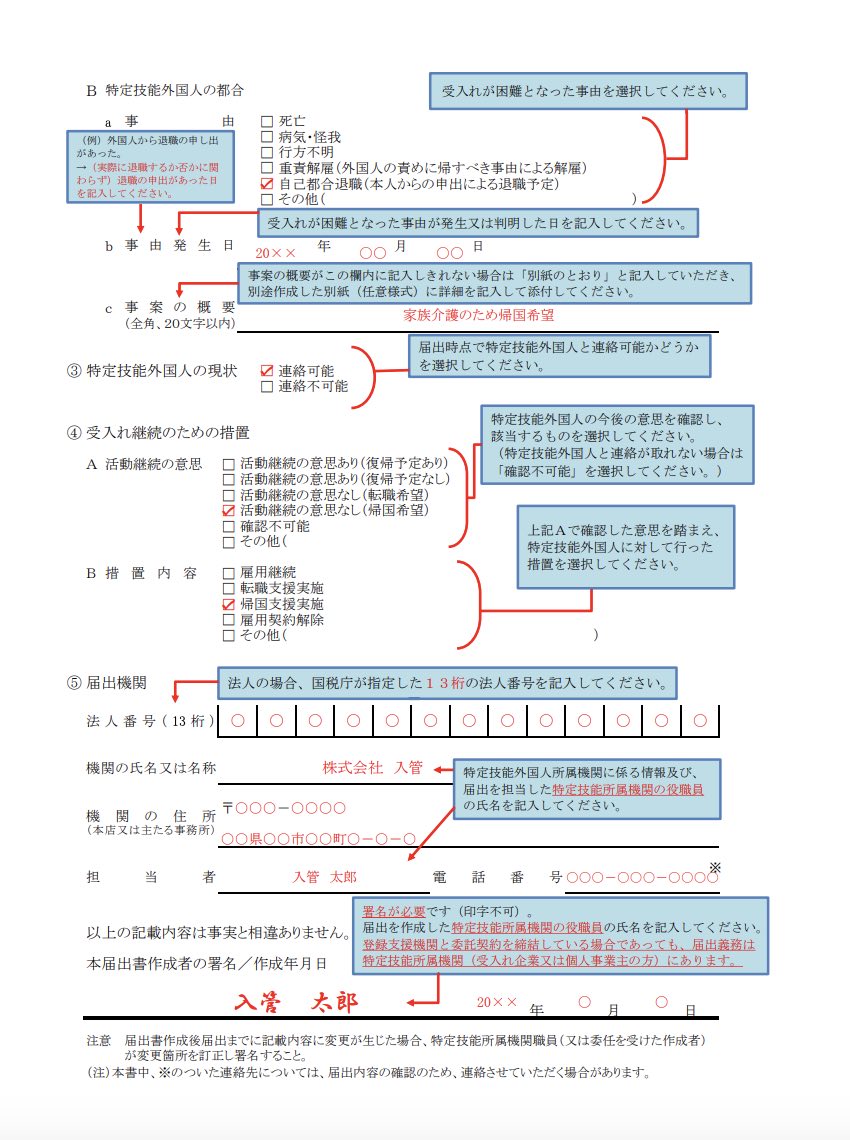

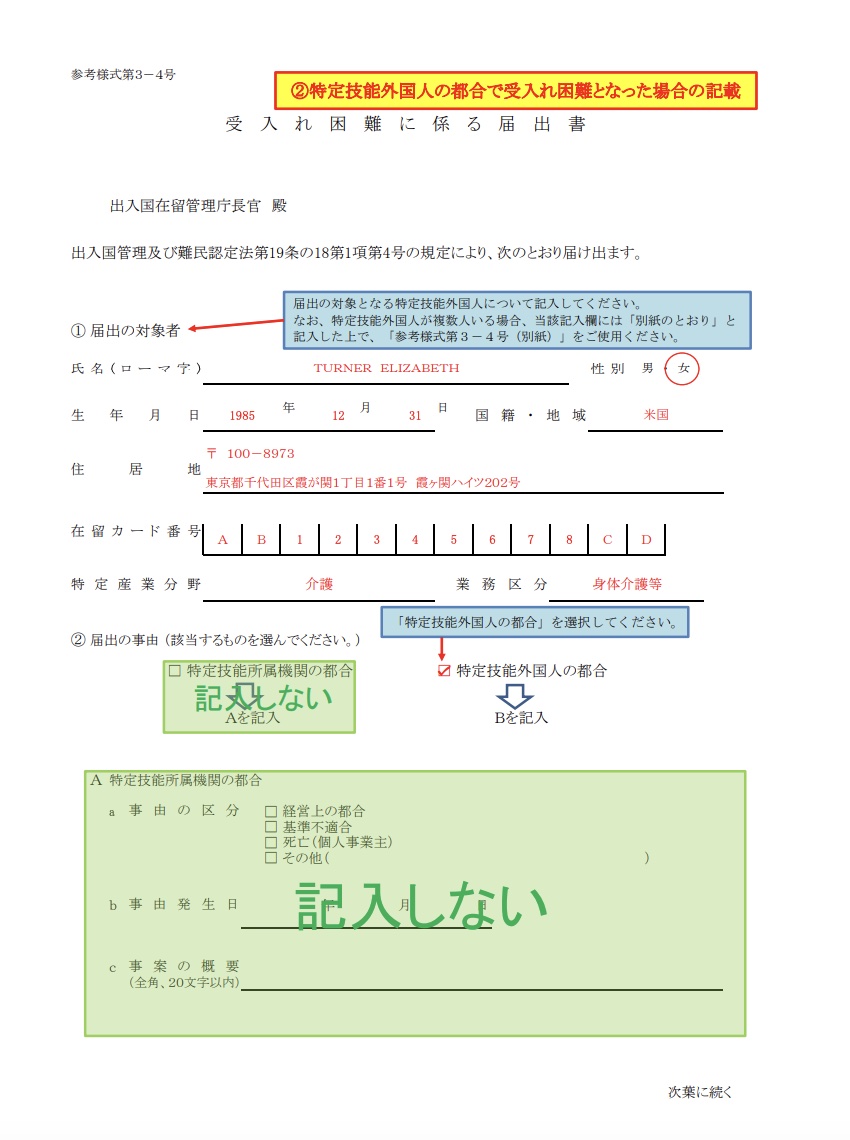

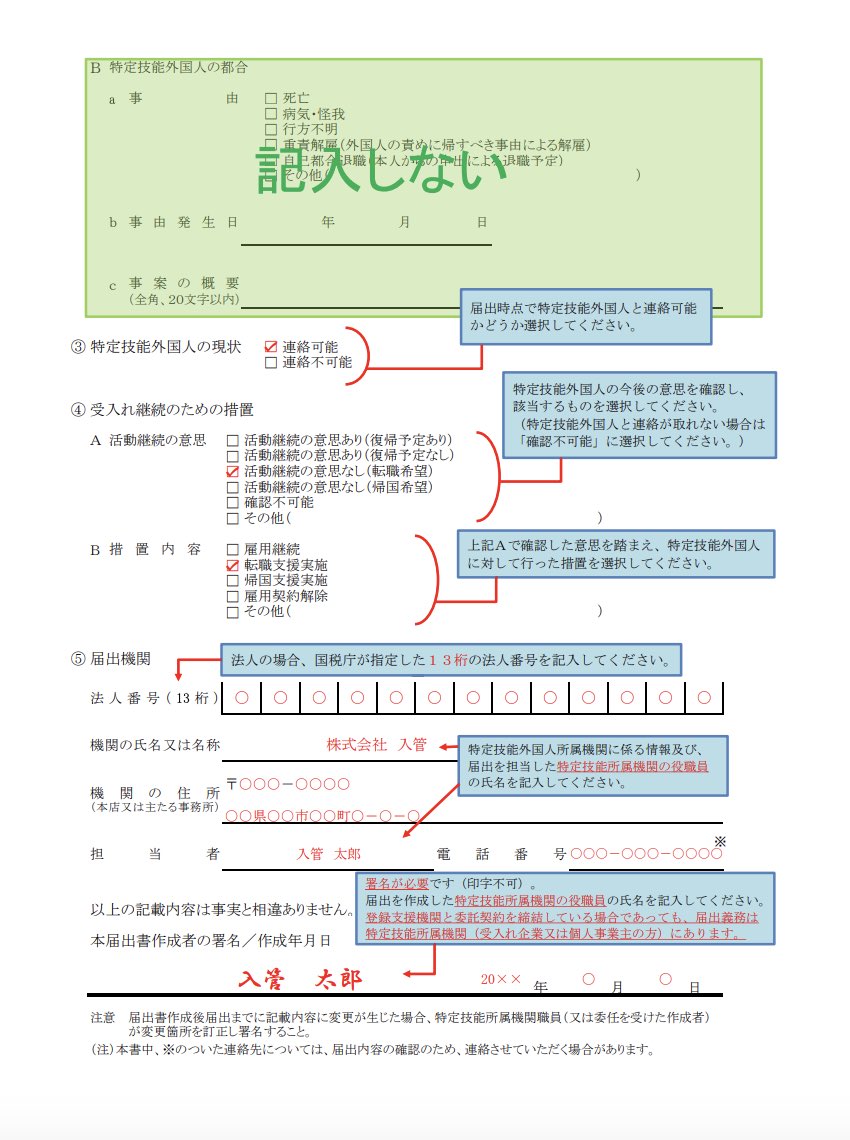

受入れ困難に関わる届出書

この届出書は、特定技能外国人の雇用を継続できなくなった場合に提出します。

提出期限は、受け入れ困難な事情が発生した日から14日以内となっています。

退職理由によって記入する内容が異なります。

例えば、企業都合による退職であれば「特定技能所属機関の都合」欄を、自己都合退職であれば「特定技能外国人の都合」欄を記載します。

退職日がそのまま提出基準日になるわけではないため、状況に応じて「受け入れ困難となった日」を明確に把握しておく必要があります。

また、退職者の就労継続の意思や、転職支援・帰国支援の実施状況についても記載欄があります。

本人の希望に応じた支援内容をしっかり記録することが求められます。

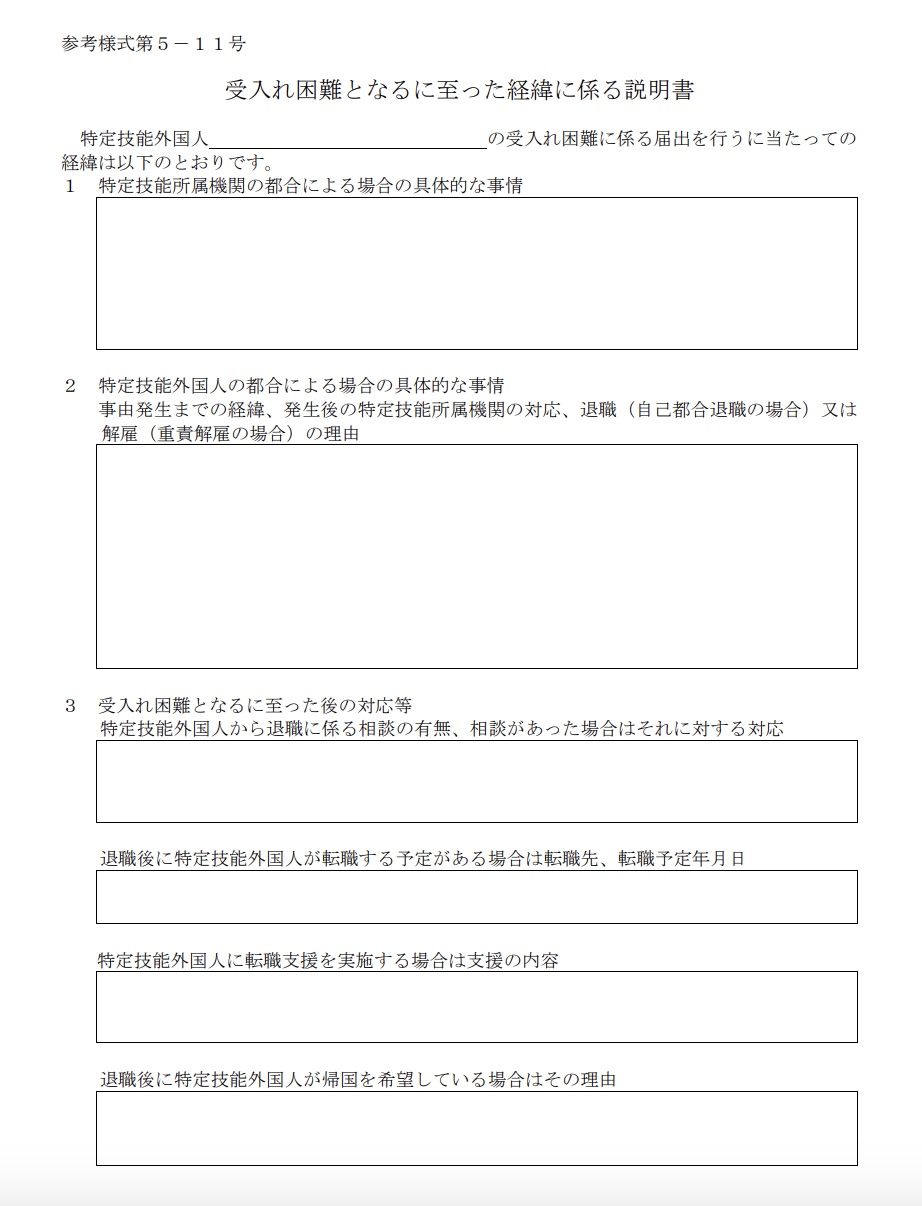

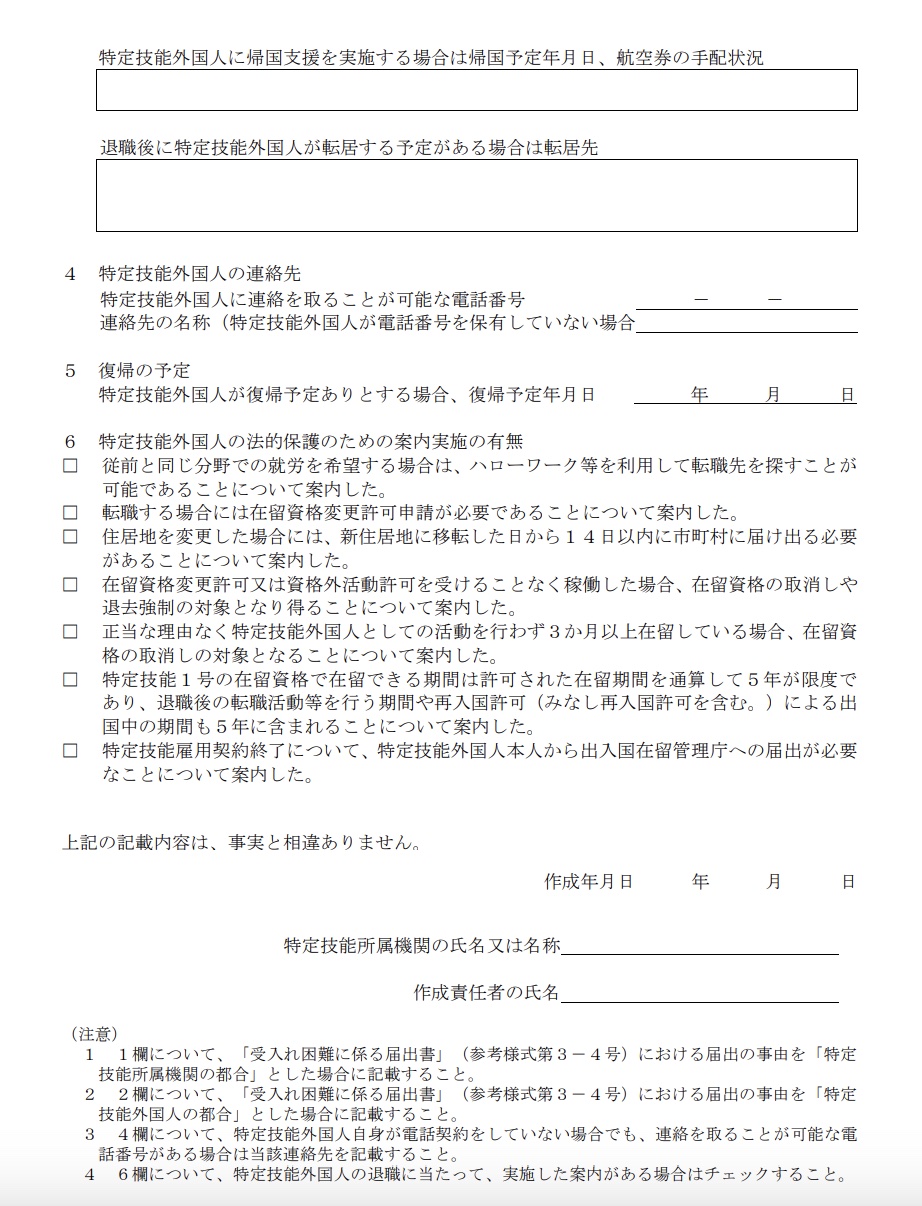

受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書

この書類は、退職に至った背景や詳細な事情を説明するためのものです。

企業都合の退職であれば、経営悪化や業務縮小などの理由を具体的に記載します。

自己都合退職の場合は、本人の申出や健康問題、家庭の事情などの詳細を記述します。

この書類の目的は、行政側が状況を正しく判断できるようにすることにあります。

記載が曖昧だったり不十分だった場合、後日確認を求められる可能性もあるため、できる限り客観的かつ具体的な情報を記入しましょう。

また、次の仕事探しの支援や転居・在留に関する手続きの案内を行ったかどうかも記録する必要があります。

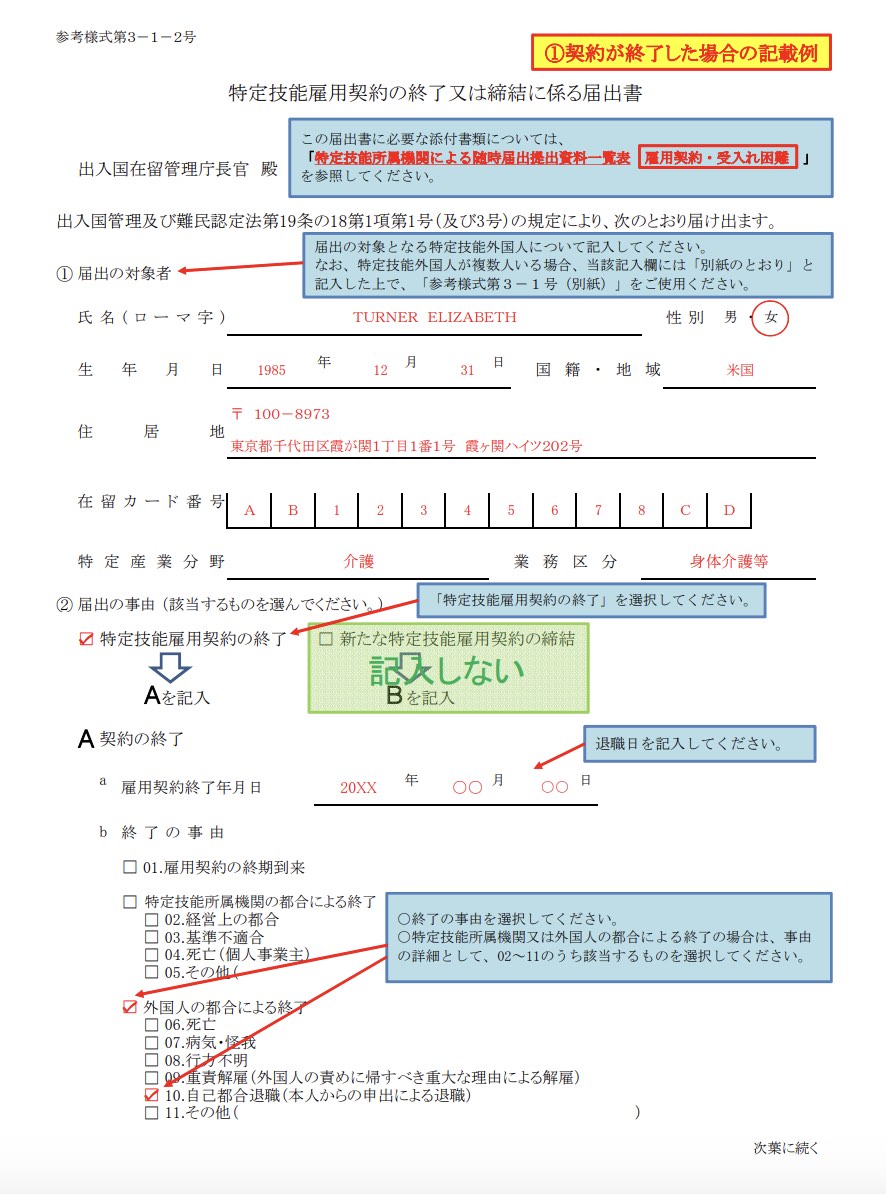

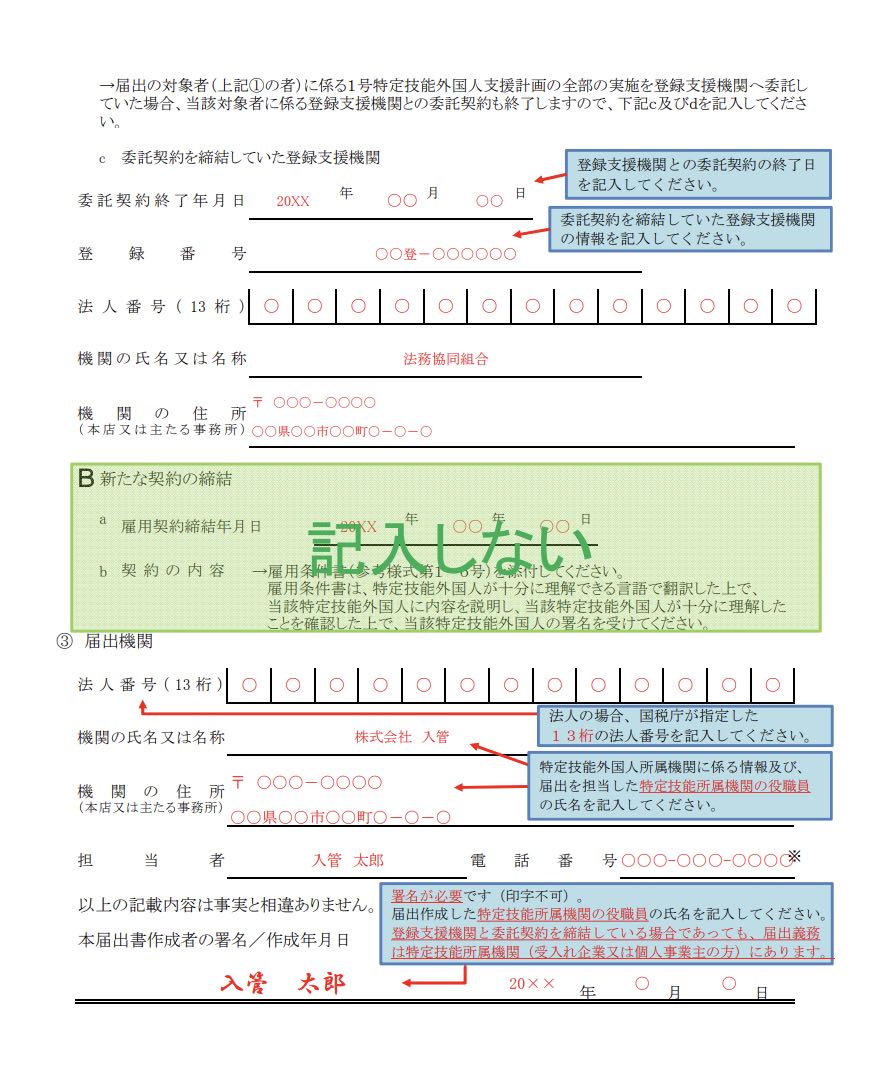

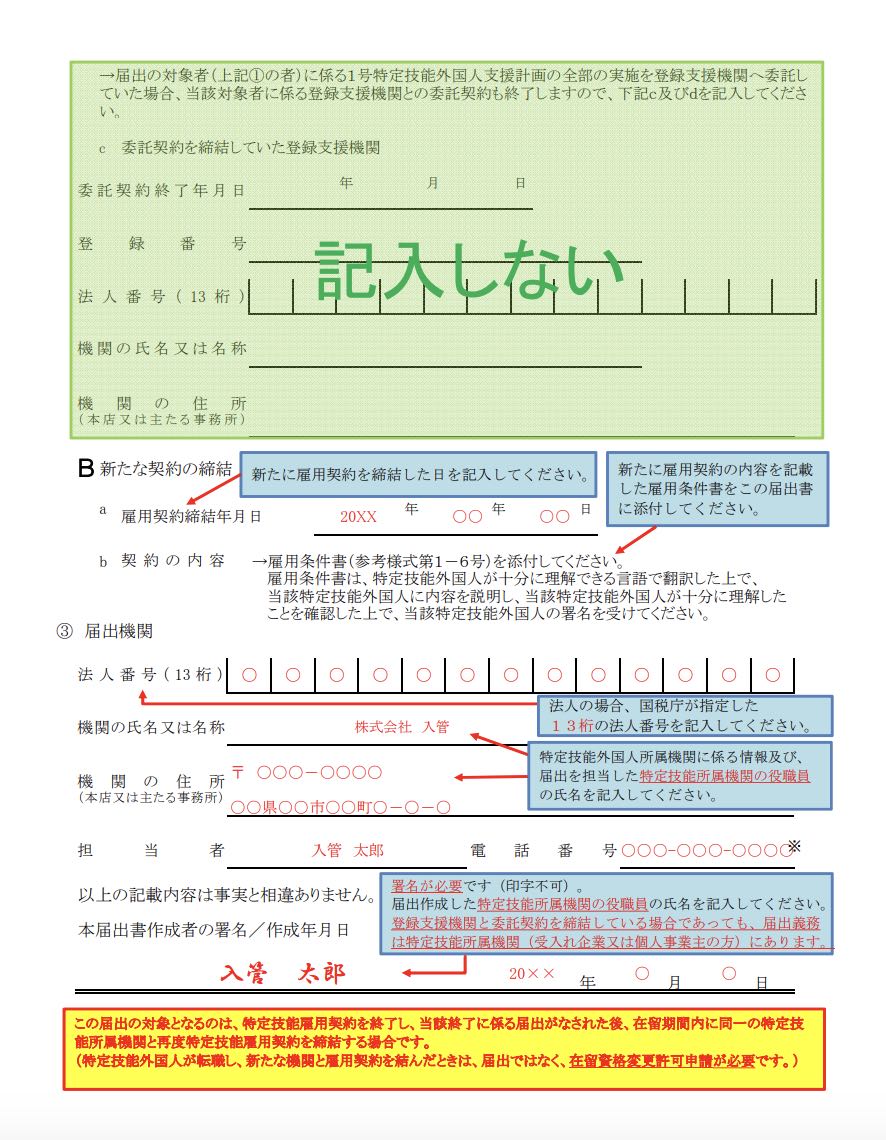

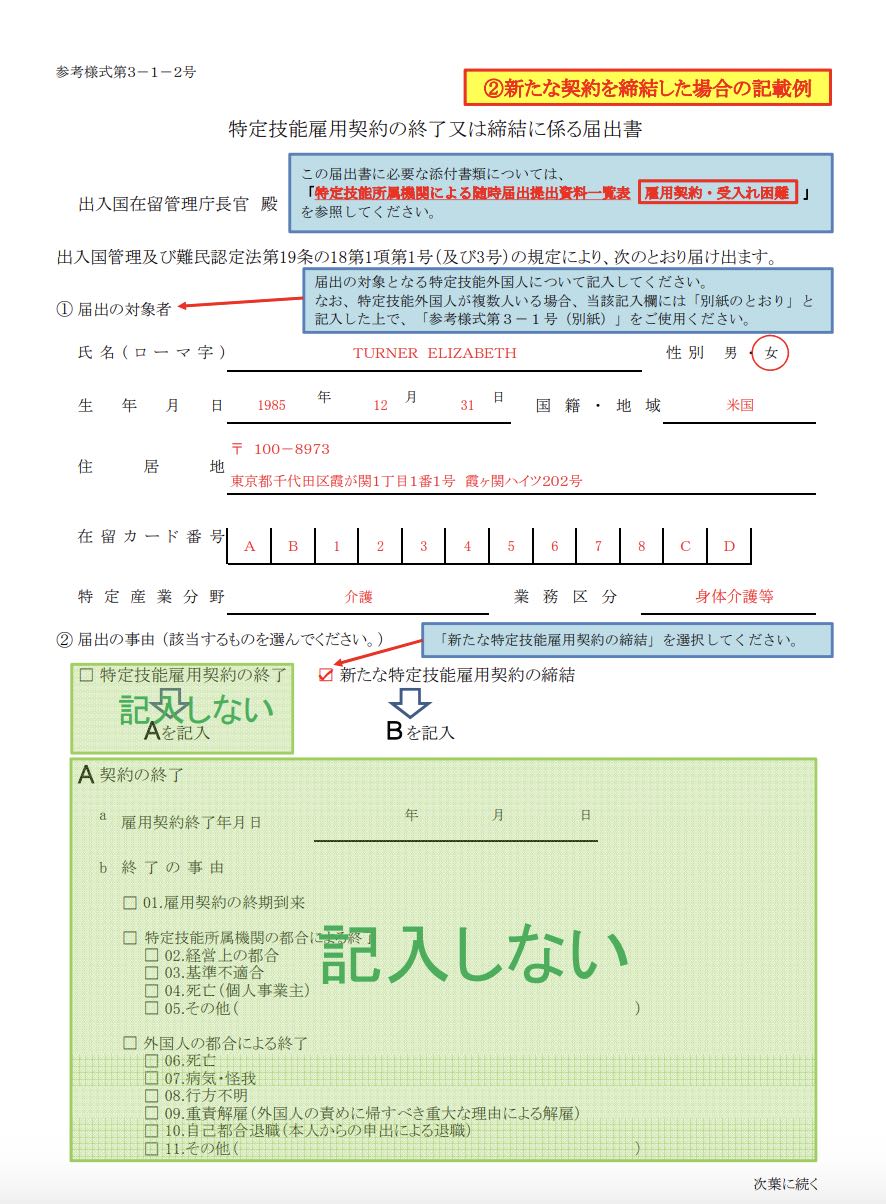

特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書

この届出書は、実際に雇用契約が終了した時点で必要となる手続きです。

この書類には「特定技能雇用契約の終了」または「新たな特定技能雇用契約の締結」のどちらかにチェックを入れ、該当する欄を記入します。

退職時には「特定技能雇用契約の終了」の欄を選び、契約終了に至った事情などを記載します。

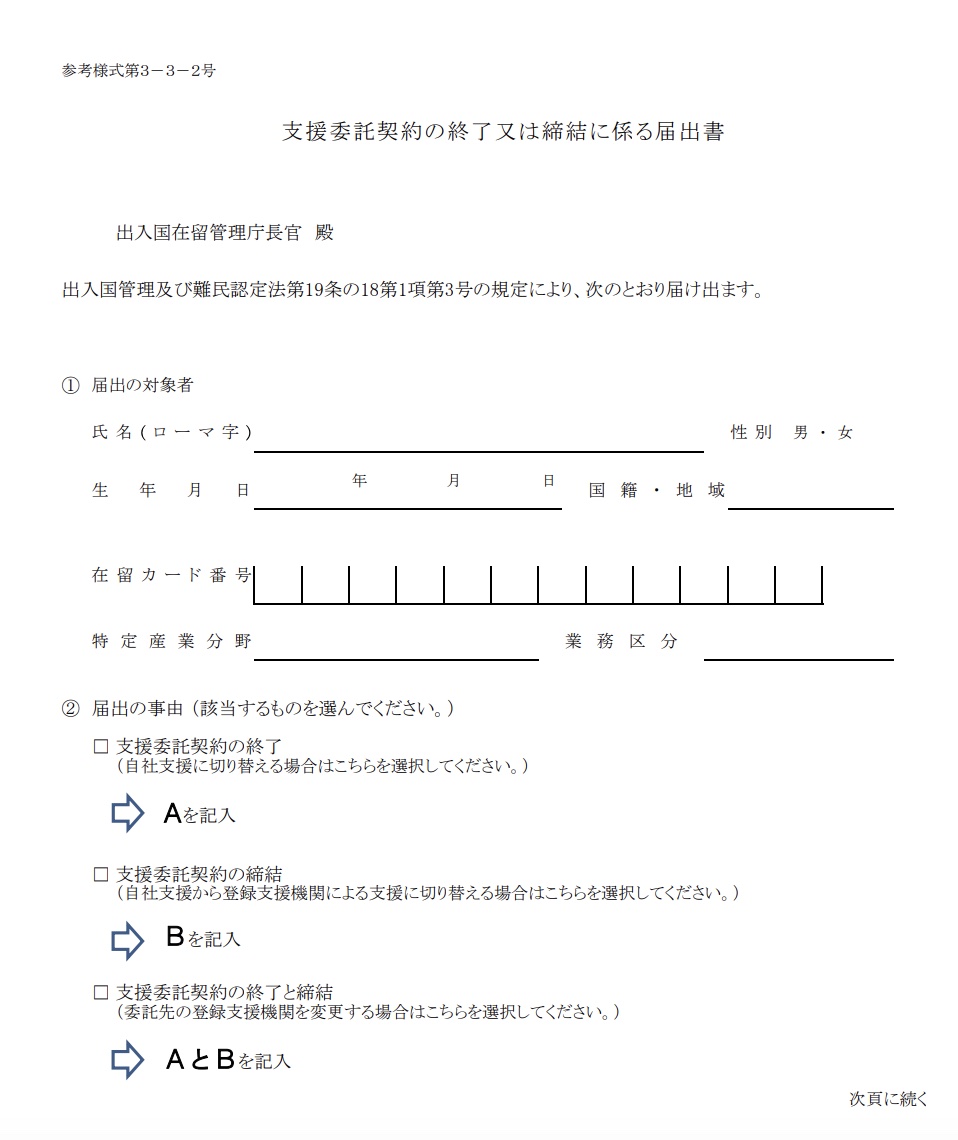

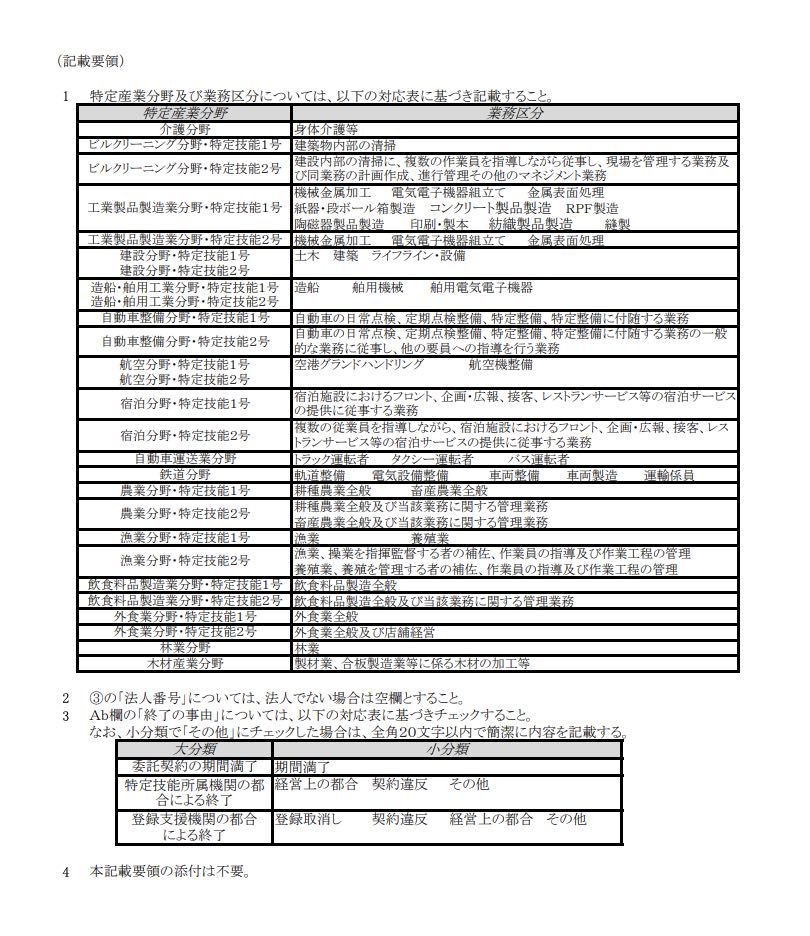

支援委託契約の終了又は締結に係る届出書について

この書類は、特定技能外国人への支援業務を登録支援機関に委託している場合に、その契約が終了したときに提出が必要です。

ただし、一定の条件を満たしていれば提出は不要となる場合もあります。

以下の2つの条件のいずれかを満たす場合、提出は不要です。

- 登録支援機関に支援の全部を委託していない場合

- 登録支援機関に支援の全部を委託していて、「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」で該当の支援機関情報を記入しており、他に支援対象者がいる場合

ハローワークへの届出

特定技能外国人が退職した際、企業はハローワークにも適切な届出を行う必要があります。

雇用保険の加入状況に応じて、必要ば対応を行ましょう。

ここでは、「雇用保険に加入している場合」と「加入していない場合」に分けて、必要な手続きを説明します。

雇用保険の被保険者の場合

特定技能外国人が雇用保険に加入していた場合、企業は退職の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」を提出しなければなりません。

これは、日本人の従業員と同様の手続きですが、外国人の場合には記入すべき項目があります。

退職後に外国人本人が失業手当の申請を希望する場合には、ハローワークで手続きが必要です。

企業側としても、本人に必要な情報を説明してあげることが望ましいです。

雇用保険の被保険者ではない場合

一方で、週の労働時間が20時間未満などの理由で雇用保険に加入していなかった外国人が退職する場合、企業は別途「外国人雇用状況の届出(様式第3号)」を提出しなければなりません。

提出期限は、退職した翌月の末日までです。

参考:厚生労働省|外国人を雇用する事業主の皆さまへ 外国人雇用はルールを守って適正に

特定技能の退職時の届出書類のまとめ

特定技能外国人が退職する時には、多くの手続きが求められます。

企業都合か自己都合かによって必要な書類や対応が異なり、それぞれに提出期限や注意点があります。

提出を怠ると、行政処分や将来の受け入れ制限につながることもあるため、早めの対応が必要です。

また、ハローワークへの届出や、本人による入管への届出も忘れてはならない重要なステップです。

適切な手続きを確実に行うことで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な人材受け入れ体制を維持することができます。