深刻化の一途をたどる介護業界の人手不足は、多くの介護事業所にとって課題となっています。日本人の介護職員の確保が困難になる中、その解決策の一つとして外国人の介護人材の活用が期待されています。

しかし、外国人の人材を雇用するといっても、「自社の施設は受け入れ対象なのだろうか?」「どのような制度があり、何を準備すればよいか分からない」といった疑問や不安を持つ運営者の方も多いのではないでしょうか。外国人の介護スタッフを受け入れるための制度は一つではなく、それぞれ目的や要件が異なります。

この記事では、外国人の受け入れを検討している介護施設や介護事業の担当者向けに、主要な在留資格(特定技能、EPA、技能実習など)の違いを基本から解説します。 さらに、即戦力としての活躍が期待される特定技能「介護」を中心に、受け入れ可能施設の一覧、雇用に必要な条件や基準、受入れ機関(施設側)に義務付けられる支援の内容、採用の手続きの流れまでを詳しく紹介します。

\ 日本語学習システム/

外国人介護士を受け入れる4つの在留資格

外国人の介護人材を受け入れるための制度は複数存在します。それぞれの制度で目的や対象となる人材の要件、在留期間などが異なるため、自社の方針や現場の状況に合った制度を理解し活用することが重要です。ここでは、主な4つの在留資格の違いを解説します。

1. 特定技能制度

特定技能制度は、深刻な人手不足の状況にある分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を迎え入れるために創設された制度です。介護分野もその一つで、即戦力となる人材を確保することを目的としています。

受け入れるためには、外国人本人が「介護技能評価試験」と「日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト」および「介護日本語評価試験」に合格していることが必要です。即戦力が求められるため、採用後すぐに現場で活躍してもらえる点が大きなメリットです。

2. 在留資格「介護」

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業し、国家資格である「介護福祉士」の資格を取得した外国人に付与されるものです。留学生として日本で学び、資格を取得した人が対象となるケースが一般的です。

専門的な知識と技術を持つ高度な人材であり、在留期間の更新に上限がないため、中長期的に日本で働き続けてもらうことが可能です。就労できる施設は特定技能と同様に定められています。

3. 技能実習

技能実習制度は、日本が先進国として培ってきた技能、技術または知識を開発途上地域等へ移転し、その地域の経済発展を担う人づくりに寄与するという、国際貢献を目的とした制度です。

介護分野も対象となっており、技能実習生として働きながら介護の技術を学びます。特定技能が労働力の確保を目的としているのに対し、技能実習はあくまで技術移転が目的である点に違いがあります。(※2024年の改正法案成立により、今後は新制度への移行が予定されています。)

4. EPA(経済連携協定)

EPA(経済連携協定)は、二国間の経済活動の連携強化を目的とした協定であり、その一環として介護福祉士候補者の受け入れが行われています。現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国が対象です。

候補者は、日本の介護施設で働きながら(研修を受けながら)、介護福祉士の国家試験合格を目指します。受け入れに関しては、国際厚生事業団(JICWELS)が関係機関としてサポートを行っています。

【一覧】特定技能「介護」の受け入れ可能施設

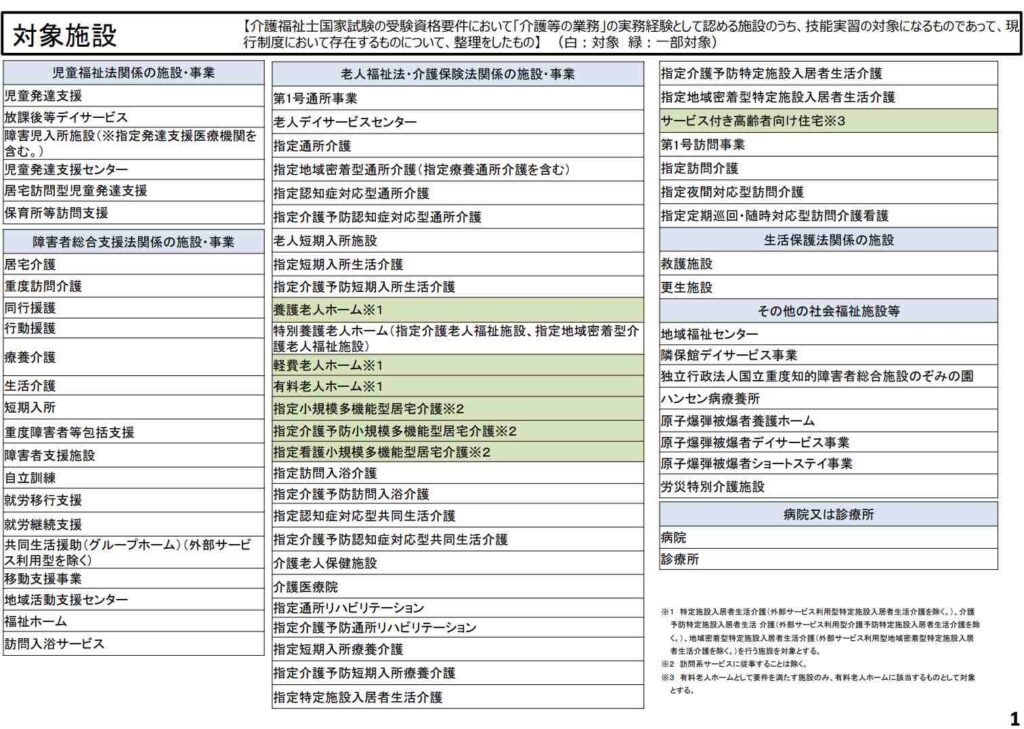

外国人材の活用を検討するうえで、最も重要なポイントの一つが「自社の施設が受け入れ対象かどうか」です。特定技能「介護」の人材が従事できる施設・事業は、厚生労働省によって定められています。

対象となる6つの施設・事業分野

厚生労働省の資料によると、特定技能外国人が働くことが可能な施設・事業は、以下の6つの分野に大別されます。

- 児童福祉法関係の施設・事業

- 障害者総合支援法関係の施設・事業

- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

- 生活保護法関係の施設

- その他の社会福祉施設等

- 病院または診療所

自社の事業所がこれらに該当するかどうか、詳しく確認しておきましょう。

【注意点】受け入れ対象外となる施設

ここで注意が必要なのは、一部の施設は受け入れ対象外となる点です。例えば、老人ホームであっても、受け入れ対象となるのは基本的に「介護付きの有料老人ホーム」です。施設のスタッフが介護サービスを提供しない「住宅型有料老人ホーム」は、特定技能外国人の受け入れ対象外となります。

また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のうち、受け入れ可能施設として認められるのは、「有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ」と定められていることにも留意しなけれなりません。雇用を検討する際は、自社の運営施設が対象外にあたらないか、事前に厚生労働省の資料などで確認することが不可欠です。

【2025年4月~】訪問介護(訪問系サービス)の解禁

これまで特定技能外国人は、訪問介護などの訪問系サービスに従事することは認められていませんでした。しかし、介護分野における人材不足の状況、特に訪問介護員等の不足に対応するため、2025年4月21日より、特定技能外国人および技能実習生の訪問介護への従事が一定の条件下で認められることになりました。

ただし、誰でも従事できるわけではなく、対象となる外国人は「介護職員初任者研修課程等を修了」し、かつ「介護事業所等での実務経験を1年以上積んでいる」ことが必要です。

この改正により、特定技能外国人が活躍できる分野が広がり、地域の介護サービスの維持・強化に貢献することが期待されています。

特定技能「介護」を受け入れる施設が満たすべき条件・基準

特定技能「介護」の人材を受け入れるにあたり、受入れ機関(施設・事業所)は、外国人の労働環境や生活を守るため、さまざまな条件や基準を満たす必要があります。

受け入れ可能な人数

特定技能「介護」における受け入れ可能人数の上限は、事業所単位で定められています。具体的には、「日本人等の常勤の介護職員の総数」を超えてはならないとされています。

この「日本人等」には、介護福祉士の国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」の取得者、永住者や日本人の配偶者など身分に基づく在留資格の取得者が含まれます。

一方で、技能実習生やEPA介護福祉士候補者などは、この「日本人等」の枠には含まれないため、算出の際には注意が必要です。

受け入れ可能な期間

介護分野では、特定技能1号の外国人として、通算で上限5年間の受け入れが可能です。特定技能制度には、在留期間の更新上限がない「2号」も設けられていますが、介護分野に関しては、すでに在留資格「介護」が存在するため、現在のところ2号は設けられていません。

しかし、特定技能1号で働きながら実務経験を積み、介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格「介護」へ移行することが可能です。これにより、5年の期間を超えて、中長期的に日本の施設で活躍し続けてもらう道が開かれています。

特定技能「介護」でできる業務内容

介護分野の特定技能外国人が従事できるおもな業務は、「身体介護等」と「それに関係した業務」です。身体介護には、介護対象者の状況に合わせた入浴、食事、排せつの補助などが含まれます。

関係した業務としては、レクリエーションの実施やリハビリテーションの補助、物品の補充・管理、掲示物の管理などの関連業務にも従事することが可能です。 そして先述のとおり、2025年4月からは一定の条件下で訪問介護にも従事できるようになっており、特定技能外国人が介護現場の重要な労働力になることが期待されています。

特定技能「介護」の雇用形態と給与

介護分野における特定技能外国人の雇用形態として認められているのは、「フルタイム」での「直接雇用」のみです。派遣形態は原則として認められていません。ここでいう「フルタイム」とは、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上あり、週労働時間が30時間以上の勤務形態を指します。安定した雇用の下で働くことが前提となっています。

また、特定技能外国人の給与(報酬)は、同等の業務に従事する日本人従業員と「同等以上」にすることが雇用主に義務付けられています。外国人であることを理由に、不当に給与を安くすることは法律で認められていません。また、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇面についても、特定技能外国人を差別的に扱わないようにする必要があります。

受入れ機関が満たすべき基準

特定技能外国人を雇用する施設(受入れ機関)は、法令を遵守し、適切な雇用管理ができる体制でなければなりません。出入国在留管理庁が定める基準には、以下の13の項目が定められています。

- 労働関係法令・社会保険・租税など、関係法令を遵守していること

- 過去1年以内に、非自発的(会社都合など)に労働者を離職させていないこと

- 5年以内に出入国管理法・労働関係法令などの違反がないこと(欠格事由に該当しない)

- 外国人本人やその家族などから保証金の徴収や、違約金契約を結ばないこと

- 外国人に対し、支援に要する費用を負担させないこと

- 労災保険関係の成立の届出を行っていること

- 外国人への報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

- 外国人と適切な労働契約を締結していること

- 特定技能外国人の就労や生活支援を適切に行う体制を有していること

- 介護保険法上の指定を受けた介護事業所・施設であること

- 適正な介護サービス提供体制が整備されていること

- 介護職員等の配置基準・研修要件などを満たしていること

- 出入国在留管理庁が定める介護分野特有の受入れ基準に適合していること

参考:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」

外国人介護士の受け入れ・定着に必要な支援と体制整備

外国人材を採用し、受け入れるだけで終わりではありません。日本での仕事や生活に不慣れな外国人スタッフが安心して働き、職場に定着して活躍してもらうためには、受入れ機関による手厚い支援が不可欠です。法律でも支援計画の作成と実施が義務付けられています。

法律で義務付けられる10項目の支援

受入れ機関は、特定技能外国人に対し、職場でのサポートだけでなく、日本での生活が円滑に行えるよう、以下の10項目に関する支援を行う必要があります。

| 1. 事前ガイダンス | 雇用契約前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話などで説明します。 |

|---|---|

| 2. 出入国する際の送迎 | 入国時には空港から事業所または住居へ送迎します。 帰国時には空港の保安検査場まで送迎・同行します。 |

| 3. 住居確保・生活に必要な契約支援 | 連帯保証人になる、社宅を提供するなどの住居確保を支援します。 また、銀行口座の開設、携帯電話やライフライン(電気・ガス・水道)の契約などを案内し、手続きを補助します。 |

| 4. 生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、交通ルール、災害時の対応や連絡先などについて説明します。 |

| 5. 公的手続き等への同行 | 必要に応じて、住居地の役所での住民登録や、社会保障・税に関する手続きに同行し、書類作成を補助します。 |

| 6. 日本語学習の機会の提供 | 地域の日本語教室やオンラインの日本語学習教材などの情報を提供し、学習の機会を案内します。 |

| 7. 相談・苦情への対応 | 職場や生活上の不安、相談、苦情に対し、外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で対応できる体制を整え、内容に応じた助言や指導を行います。 |

| 8. 日本人との交流促進 | 自治会など地域住民との交流の場や、地域のお祭りといった行事への参加を案内・補助し、日本文化への理解や地域社会との交流をサポートします。 |

| 9. 転職支援(人員整理等の場合) | 受入れ機関(施設)側の都合で雇用契約を解除する場合は、次の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成、求職活動のための有給休暇付与などを支援します。 |

| 10. 定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者が、外国人本人およびその直属の上司と定期的(3ヵ月に1回以上)に面談を実施します。 労働基準法違反などの問題を知った場合は、速やかに行政機関へ通報します。 |

これら10項目の支援は、受入れ機関が自社(法人)ですべて行うことも可能です。その場合、支援の計画を作成し、支援の担当者を置くなど、法令の基準を満たす体制を整備する必要があります。 しかし、中小の介護事業所にとって、言語の問題や手続きの煩雑さなどから、これらの支援をすべて自社で行うのは負担が大きいのが実情です。

そのため、この支援の実施を専門に行う「登録支援機関」に委託することが可能となっています。登録支援機関を活用することで、受入れ機関は本業である介護サービスの提供や、現場での育成に集中できるというメリットがあります。

コミュニケーションと職場環境の整備

外国人材が定着するために最も重要な課題の一つが、現場でのコミュニケーションです。言語や文化、生活習慣の違いから、日本人職員との間に誤解や摩擦が生じることもあります。受入れ機関としては、外国人スタッフに日本語教育の機会を提供するだけでなく、日本人職員に対しても異文化理解を促進する研修を行うなど、双方が歩み寄れる職場環境を整備することが求められます。

特に、2025年から解禁された訪問介護に従事させる場合は、利用者やその家族への事前の丁寧な説明、ハラスメント防止のための相談窓口の設置、不測の事態に対応できる情報通信技術(ICT)の活用を含めた環境整備などが遵守事項として定められています。

特定技能「介護」受け入れの手続きと流れ

特定技能外国人を受け入れるための手続きは、関係する機関も多く、計画的に進める必要があります。主な流れを確認しましょう。

支援計画の作成

まず、外国人材を受け入れるために、先に解説した10項目の「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する必要があります。この計画は、受け入れ機関が基準を満たしていれば自社で作成できますが、登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、登録支援機関に作成を依頼することも可能です。

特定技能協議会への加入

受入れ機関は、特定技能外国人の受け入れ前に、分野ごとに設置されている「特定技能協議会」に加入することが義務付けられています。介護分野において、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、地方出入国在留管理局へ在留資格の申請を行う前に、協議会への入会申請を行い、「協議会入会証明書」を取得する必要があります。

地方出入国在留管理局への申請

支援計画の作成と協議会への加入が完了したら、次に地方出入国在留管理局で在留資格の諸申請を行います。海外から新しく人材を募集して呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、日本にすでにいる留学生や技能実習修了者などを採用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

就労開始・協議会への外国人情報登録

無事に在留資格の許可が下り、特定技能外国人の就労がスタートしたら、手続きは終わりではありません。就労を開始させた後、受入れ機関は特定技能協議会の申請システムへ当該外国人の情報を登録し、支援計画書などの必要書類を提出する必要があります。

介護スタッフの日本語教育と資格取得を効率化するオンライン講座

外国人介護士が現場で活躍し、定着するためには、円滑なコミュニケーションや業務理解を支える「日本語能力」が不可欠です。特定技能「介護」では「日本語能力試験(JLPT)N4以上」の合格が要件の一つとなっています。また、その先のキャリアアップとして在留資格「介護」へ移行するには、「介護福祉士」の国家資格取得が鍵となります。

しかし、多忙な介護業務を行いながら、施設が独自に日本語教育や資格取得のサポート体制をゼロから構築・維持するのは、リソースやコストの面で大きな負担となります。「教育担当の日本人講師の採用や管理が大変」「毎月の教育コストがかさむ」といった課題は少なくありません。

そこでおすすめなのが、管理の手間を削減し、スタッフが自発的に効率よく学べるオンライン講座の活用です。 「日本語カフェ」では、介護分野で働く外国人スタッフの皆様を支援する、2つのオンライン講座を提供しています。

1. 特定技能の要件にも対応「JLPT合格コース」

特定技能の取得や更新には、日本語能力が求められます。「日本語カフェ」の「JLPT合格コース」は、全くの初心者からスタートして3ヶ月でN3に合格した実績もある、JLPT合格に特化したカリキュラムが特徴です。

厳しい審査をパスした一流の日本語教師が監修した高品質な動画講義が使い放題。N5からN1までレベル別に最適化されたプランで、「何を、どの順番で学べば合格できるか」が明確です。 スマホやPCでスキマ時間(1回10分~)に学習でき、インプット(動画)とアウトプット(ドリル・演習)を繰り返すことで、着実に日本語能力が身につきます。

また、管理画面でスタッフ一人ひとりの学習状況を一目で把握できるため、施設側の教育管理にかかる手間と時間を大幅に削減し、コストカットにも貢献します。

\ 無料体験はこちら/

2. キャリアアップを強力に支援「介護福祉士 合格対策集中講座」

特定技能から在留資格「介護」へ移行し、中長期的に活躍してもらうためには、介護福祉士の国家試験合格が大きなステップとなります。「仕事と勉強の両立が難しい」「試験の日本語が不安」といった外国人スタッフの悩みに応えるのが、4ヶ月で合格を目指せる「介護福祉士 合格対策集中講座」です。

知識豊富な介護福祉士の講師が、合格に必要なポイントを動画と演習で徹底サポート。豊富な過去問解説講義で、試験本番のシミュレーションも万全です。 さらに、本講座の最大の特徴は、講座期間中は「JLPTコース」も使い放題になること。介護の専門知識と日本語能力(特に読解・聴解)を同時に強化できるため、外国人スタッフの受験を強力にバックアップします。

\ 詳しくはこちら/

まとめ:外国人介護士の受け入れで、介護現場の人手不足解消を

この記事では、外国人介護士の受け入れを検討する介護事業所向けに、対象となる施設の一覧、特定技能やEPAといった制度ごとの違い、満たすべき条件や基準、そして具体的な手続きの流れについて詳しく解説しました。

介護業界の深刻な人手不足を解消する鍵として、外国人材への期待は高まる一方です。2025年4月からは訪問介護サービスへの従事も可能となり、彼らが活躍できるフィールドはさらに広がっています。

特定技能制度などの各種制度を正しく理解し、受入れ機関としての基準を遵守することは、受け入れの「スタートライン」に過ぎません。本当に重要なのは、受け入れた外国人材が安心してスキルアップし、長く活躍し続けられる「環境」を整えることです。

特に、業務の土台となる日本語教育や、キャリアアップにつながる介護福祉士の資格取得サポートをいかに提供するかが、彼らの定着と活躍、ひいては日本の介護サービスを未来につなぐ重要な鍵になるといえるでしょう。

\ お問い合わせはこちらから/