近年、日本の製造業は深刻な人手不足に直面しています。

特に現場作業を担う中堅層の確保は、多くの企業にとって大きな課題となっています。そうした中で注目されているのが、「特定技能制度」です。

この制度は、一定の技能と日本語能力を有する外国人材が、特定の分野で働くことを可能にする在留資格です。

製造業分野においては、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3つの区分で外国人の受け入れが認められており、その中でも特定技能2号は、より高度で熟練した技術が求められる上位資格として位置づけられています。

本記事では、製造業分野における特定技能2号の概要から、必要な資格や試験の詳細、申込み手続きまでを体系的に解説します。

製造業分野の特定技能とは

製造業分野の特定技能には、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3つの区分があり、一定の技術や知識を持つ外国人材が働ける在留資格の一つです。

人手不足が深刻化している製造現場において、即戦力としての活躍が期待されています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号には、在留期間や業務内容、求められる技能水準などに明確な違いがあります。

まず、特定技能1号は、ある程度の日本語能力と現場作業に対応できる基礎的な技能を持つ人材が対象です。

最長5年間の在留が可能ですが、家族の帯同は原則認められていません。また、業務内容も補助的な作業が中心となります。

これに対して特定技能2号は、より高度な専門性と熟練した技術が求められます。

例えば、機械の操作だけでなく保守点検やトラブル対応、後輩の指導・監督といった役割も含まれるケースがあります。

特定技能2号を取得すれば、在留期間の更新が可能となり、事実上永続的な就労も視野に入ります。さらに、家族の帯同も認められる点が大きな特徴です。

特定技能2号は外国人にとってキャリアアップとなり、企業側にとっても長期的な戦力確保が期待できる制度といえるでしょう。

製造業分野の業務内容

特定技能製造業分野の業務内容は、以下のようになっています。

機械金属加工区分の業務内容

この区分は、製造業の中でも最も幅広い職種が含まれている分野です。

- 鋳造、鍛造、ダイカスト

- 機械加工、金属プレス加工、鉄工

- 工場板金、仕上げ、溶接

- 機械検査、機械保全、工業包装

- プラスチック成形、塗装

機械金属加工区分では、主に金属や樹脂素材を使って部品を製造する作業が中心です。

たとえば、旋盤やフライス盤などの工作機械を操作して精密部品を加工したり、完成品の検査や保守作業を行ったりします。

また、特定技能2号では、熟練レベルの技術が求められるため、自ら段取りを組んで作業を進めたり、品質や安全面を考慮して判断する場面も増えてきます。

これまでの経験を活かして、後輩指導やライン管理等を任されることもあるでしょう。

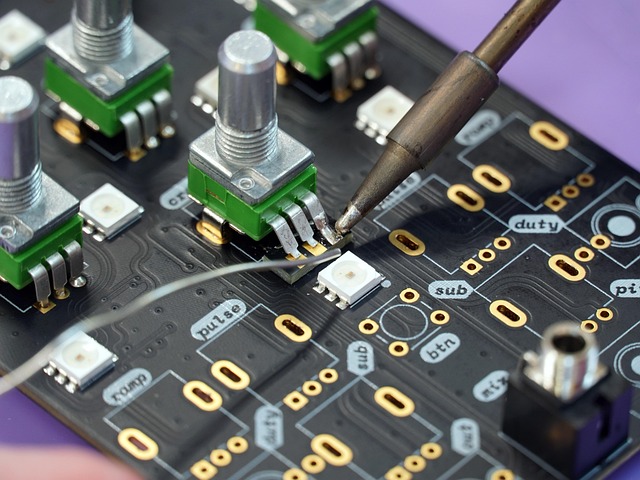

電気電子機器組立て区分の業務内容

この区分は、電気・電子に関する製品を組み立てる工程が対象となります。

作業内容は繊細かつ精密であり、高い集中力が求められます。

- 電気機器組立て、電子機器組立て

- プリント配線板製造

- 機械加工、仕上げ、工業包装

- プラスチック成形、機械検査、機械保全

電子回路やセンサー、配線部品などを扱うため、目視による検査や部品のはんだ付け、マイクロパーツの組立てといった作業が中心になります。

わずかなミスが製品不良に直結するため、細かい手作業が得意な人に向いています。

さらに、製造工程の管理やトラブル時の対応など、判断力や技術的な柔軟性も必要とされます。

工場によっては、クリーンルームでの作業や検査機器を使った精度チェックも行います。

金属表面処理区分の業務内容

この区分は、製品の最終仕上げを担う重要な分野で、耐久性や外観を高めるための特殊な技術が求められます。

- めっき(電気めっき、化学めっきなど)

- アルミニウム陽極酸化処理

めっき作業では、金属部品の表面に他の金属層をコーティングすることで、錆びにくくしたり、見た目を美しく仕上げたりします。

また、陽極酸化処理では、アルミの表面を化学的に加工し、耐食性や硬度を高めます。

作業には化学薬品や高電圧を使用する場合があるため、厳密な安全管理と知識が必要です。

作業工程の監視や装置の調整なども行うため、経験に加えて機械や装置への理解力も求められます。

製造業分野の特定技能2号の取得要件

製造業分野で特定技能2号を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

1.実務経験が3年以上あること

特定技能2号の対象となるのは、日本国内の製造業において3年以上の実務経験を積んだ外国人材です。

この実務経験は、単なる勤務歴ではなく、実際に製造の現場で専門的な作業に従事していたことが求められます。

例えば、機械加工、電気機器の組立て、金属加工などの分野で現場作業を継続的に行っていた実績が必要です。

加えて、将来的に監督者やリーダー的な役割を担えるかどうかも評価されます。

2.試験への合格が必須

もう一つの重要な要件は、技能評価試験への合格です。

製造業分野の特定技能2号では、以下のいずれかの試験に合格することが求められます。

- 製造分野特定技能2号評価試験

- ビジネス・キャリア検定(3級以上)

- 技能検定(1級)

特定技能2号評価試験では、熟練した技能だけでなく、自らの判断で作業を進められる力や管理能力も問われます。

そのため、1号と比較して難易度は高く、試験内容も専門的です。

必要書類を準備

試験を受ける際には、3年以上の実務経験を証明するための実務経験証明書が必要です。

これは雇用主が所定の形式で作成する必要があります。

他にも、顔写真、パスポート、在留カードなどの原本提出が必要です。

日本語の試験はないが日本語の理解力は必要

製造業分野の特定技能2号では、日本語能力試験に合格する必要はありません。

ただし、試験問題がすべて日本語で出題されるため、専門用語を含めた日本語読解力は必須です。

特に製造業では、安全管理や品質管理など、日本語での理解が求められる場面が多くあります。

製造分野の特定技能2号評価試験の概要

製造分野の特定技能2号評価試験は、外国人材が日本の製造業で高度な技能を活かして働くために必要な資格を得るための試験です。

特定技能1号よりも難易度が高く、実務経験を踏まえた応用力や管理能力など、幅広いスキルが求められます。

試験の基本情報

この試験はコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。

問題数は20問、制限時間は60分です。合格には60%以上の正答率が必要です。

日本語による出題であるため、日本語の理解力が求められます。

とくに、製造現場で使われる専門用語の読解力は不可欠です。

語学試験は不要ですが、実際には一定の日本語能力が前提となっています。

受験資格と年齢制限

この試験を受験できるのは、製造業の現場で3年以上の実務経験を積んだ方に限られます。

また、受験当日に17歳以上であることも条件です。

年齢についての上限は設けられていませんが、経験の裏付けがなければ受験できません。

加えて、試験前日までに「実務経験証明書」の提出が必要です。この書類には、過去もしくは現在の雇用主が記載しなければならず、所定のフォーマットに沿って作成されます。

試験区分と内容

評価試験は3つの区分に分かれており、それぞれ対象となる職種が異なります。

- 機械金属加工区分

- 鋳造や溶接、機械加工など幅広い製造業務が含まれます。

- 電気電子機器組立て区分

- 電気機器や電子部品の組立て、プリント基板の製造などが該当します。

- 金属表面処理区分

- めっきやアルミニウムの処理など、表面加工に関する作業が中心です。

これらの区分ごとに出題内容が異なるため、受験する区分に応じた専門知識が必要です。

試験では、現場で実際に行われている作業や管理業務に関する問題が出題され、単なる作業スキルだけでなく、判断力や責任感も問われます。

受験料

受験料は15,000円(税込)で、キャンセルする場合でも支払い後の返金はできません。

支払い方法にはクレジットカードやコンビニ決済が利用できます。

また、申込みはオンラインのみで、受験票のダウンロードや試験結果の確認なども、マイページから行います。

この試験は受験回数に制限がないため、不合格だった場合でも再挑戦が可能です。

製造分野特定技能2号の試験対策は?

特定技能2号の試験は、知識や技術の確認にとどまらず、実務に基づいた判断力や管理能力も問われるため、十分な対策が必要です。

特定技能2号の申請に使用できる試験には、製造分野特定技能2号評価試験、ビジネス・キャリア検定、技能検定試験の3つがあります。

製造分野特定技能2号評価試験は、過去問などは確認できますが、対策の書籍などはほんんど確認されておらず、対策が難しいです。

ビジネス・キャリア検定なら日本語カフェに専用の講座があり、

- 動画講座

- 演習問題

- 模擬試験

の3つが揃っています。

▼動画での解説とクイズ形式の問題

効率よく学習を進めたい方に、ぜひおすすめの講座です。

気になった方はぜひチェックしてみてください。

製造分野特定技能2号評価試験の申込方法

オンラインでの申し込み手順

申し込みは、以下の手順で行います。

- 「特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト」にアクセスします。

- オンラインで受験申込書に必要事項を入力します。

- 必要書類(実務経験証明書、パスポートまたは在留カード、顔写真など)をアップロードします。

- 受験料15,000円をオンラインで支払います(クレジットカードまたはコンビニ決済)。

- 申し込み完了後、マイページを作成します。

受験票の取得

試験日の1週間前になると、マイページで受験票のダウンロードが可能になります。

受験票を印刷し、試験当日に持参してください。

試験結果の通知と合格証明書の発行

試験後、3ヶ月以内にマイページにて試験結果が通知されます。

合格した受験者は、専用の申請ページから合格証明書の発行申請ができます。

製造業の特定技能2号|まとめ

製造業分野の特定技能2号は、外国人材が日本の製造現場で長期的に活躍するための道を開く制度です。

その取得には、3年以上の実務経験と技能評価試験の合格が必要となり、一定の日本語理解力も求められます。

試験内容は区分ごとに異なり、業務に必要な専門的知識や判断力、現場対応力が総合的に評価されます。

準備段階では、過去問や模擬試験を活用しながら、日本語と技術の両面でしっかりと対策を行うことが重要です。

また、申し込みはオンラインで完結するため、必要書類の準備や期日管理には十分注意が必要です。

合格後は、在留期間の更新や家族帯同も可能となり、本人にとっても大きなキャリアアップとなるでしょう。

製造業における特定技能2号制度は、企業と外国人材の双方にとって大きな可能性を秘めています。

制度を正しく理解し、適切な準備とサポートを行うことで、よりよい人材活用につなげることができるでしょう。